Per il recupero della giovinezza romana di Mino da Fiesole

Il ‘Ciborio della neve’

di Francesco Caglioti

Ringrazio il prof. Francesco Caglioti per avermi permesso la pubblicazione. (p.p.)

1. A più d’un centennio dalla nascita d’un costante interesse specialistico per la scultura italiana del Quattrocento, l’opera di Mino di Giovanni di Mino, uno dei ‘maestri di pietra’ più rappresentativi, se non più alti del secolo, soffre ancora indebite riduzioni critiche del valore artistico e della portata storica. Tali giudizi, sempre più radicati a misura che ci si discosta da certi positivi raggiungimenti italiani e tedeschi di fine Ottocento, sembrano procedere per forza dalla nozione poco meno che dimezzata dell’attività dello scultore, – in senso fisico e diacronico -, che ha tuttora corso presso i maggiori esponenti della storiografia artistica sul Rinascimento. L’immagine critica di Mino sembra oggi presentarsi, da un punto di vista metodologico, come il risultato dell’effetto congiunto delle principali manchevolezze da cui sono viziate le indagini sul periodo. Innanzitutto lo scarto, quantitativo e qualitativo, fra le conoscenze che in progresso di tempo si raggiungono sulla storia pittorica e quelle che, salvo il canone degli artisti universalmente celebrati, continuano per inerzia a ripetersi sulle parallele, spesso inseparabili, vicende della scultura. Altrettanto pronunciato è il dislivello d’interesse nei confronti dei fatti verificatisi al di sopra e al di sotto d’un’ideale linea di demarcazione che, quasi bipartendo l’antico territorio della Chiesa, lascia nella penombra, almeno fino a tutta l’epoca delle Vite vasariane – uno dei più efficaci e fors’anche primi moventi del fenomeno a livello teorico1 -, quelli meridionali, senza eccezione talvolta neppure per la città dei papi. Ultima solo in quest’elenco, persiste una scarsa elasticità d’approccio a quei percorsi individuali, e non di rado di gruppo, che, rompendo gli argini delle comode ma spesso insufficienti categorie di ‘scuole’, cittadine o territoriali, richiedono di essere valutati senza riguardo a barriere geografiche, astraendo almeno in prima istanza dalla collocazione sebbene originaria dei manufatti.

Che l’incidenza di tali elementi tragga spesso vigore, come s’è accennato, dal loro intreccio, si conferma, per quanto tocca Mino, dal fatto che il contesto sopra regionale del suo itinerario di lavoro, quello degli scambi di cultura lungo la ‘direttrice’ tirrenica (fra la Toscana, Roma e la capitale del Mezzogiorno), è da sempre ben noto agli studiosi degli eventi pittorici o di scultori del peso e della fama d’un Donatello, dei Rossellino o dei Maianesi, Mino di Giovanni, nato in Casentino nel 1429, morì a Firenze nel 1484. Tra il 1464, data dell’iscrizione sui trentacinque anni all’arte fiorentina dei Maestri di pietra e legname, e la scomparsa, svolse un ventennio di serrata produzione, abbastanza conosciuto, nelle linee generali, fin dalla biografia vasariana. Da questa si ricava che la sua bottega fu, assieme e/o in parallelo agli eredi di Bernardo Rossellino, la più diffusamente e prestigiosamente impegnata, a Firenze e in centri circonvicini di spicco, per tutto l’intervallo durato dalle morti di Desiderio, di Bernardo, appunto, e di Donatello, all’affermarsi del predominio dei grandi bronzisti di fine secolo. A quest’epoca, nell’ottavo decennio, Mino trasferì a lungo il suo spiegato campo di lavoro nella Roma di Sisto IV: ma su tale punto parlano in primis le opere, molte e sicure, a compensazione dei tanti silenzi del Vasari, poco e male informato, come si sa, sul Quattrocento dell’Urbe.

Una grande incertezza regna invece su quasi tutto quanto precorse alla fase matura, dall’epoca cioè in cui si può presumere avesse termine l’apprendistato fino all’immatricolazione insolitamente tarda. A risarcire la vasta lacuna, d’un decennio all’incirca (si ricordi che il primo marmo sicuro, il ‘Piero di Cosimo de’ Medici’, è del 1453-4), s’offrono però, per una buona parte, il ciborio già sull’altare papale nella Basilica di Santa Maria Maggiore all’Esquilino e altre opere romane di minor formato che gli si legano intimamente nello stile.

2. Assieme al sepolcro vaticano di Paolo II, eseguito più tardi in associazione con Giovanni Dalmata, il ‘Ciborio della neve’ (si conceda di semplificarne così la denominazione, dal soggetto del più eminente scomparto ornamentale) costituisce l’opera più rilevante, per mole e impegno, del catalogo minesco e dell’intero corpus della scultura romana del ‘400. E’ al tentativo di ridar spazio a questa vecchia ma sempre e tuttora assai contrastata certezza che è dedicato il presente articolo.

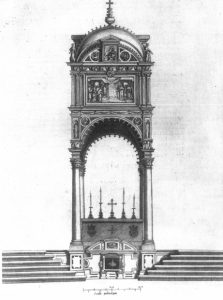

Si sa dunque senza dubbio che il ciborio fu commissionato negli anni del suo lungo mandato d’arciprete liberiano (1445-83) da Guillaume d’Estouteville (m. 1483), arcivescovo di Rouen (1453-83) e cardinale del titolo dei Santi Silvestro e Martino (dal 1439), quindi della diocesi di Porto e Santa Rufina (dal 1454), infine (dal 1461) di quella ostiense. Eretto su colonne porfiretiche di spoglio in sostituzione forse d’un ciborio di papa Leone III (795-816), fu a sua volta demolito nel 1747, in occasione del totale rifacimento dell’area del presbiterio voluto da Benedetto XIV (1740-58), per far posto all’attuale, sproporzionatamente grande baldacchino, su disegno di Ferdinando Fuga. Nei quasi tre secoli trascorsi fra i due eventi, l’accumulo della documentazione secondaria è stato però sufficiente a consentire oggi riparo, se non altro col pensiero, alla perdita lambertiniana. Disponiamo d’un insostituibile supporto visivo nella nitida incisione allegata dall’abbate siciliano Paolo de Angelis al suo compendio storico-descrittivo sulla basilica al tempo di Paolo V:3 dal 1621 è stata più volte riprodotta nell’ambito di saggi d’argomento ecclesiastico ed artistico, il che tuttavia non ci distrae dal servircene nuovamente (fig. 1) onde evitare lungaggini esplicative.4 Dalla stampa riaffiora una nuova ‘edizione’, riveduta in senso ‘umanistico’, del tipo romano, d’ origine altomedievale, del ciborio d’altare a padiglione. Un altrettanto convincente aggiornamento di tale genere architettonico era stato operato, nel clima gotico del secondo Duecento, da Arnolfo, col quale la struttura di coronamento s’era popolata, come mai in precedenza e come poi invece a Santa Maria Maggiore e quasi sempre, d’ elementi figurati in marmo. Per quanto attiene appunto a quest’ultimi, non valgono a supplire alla tavola del de Angelis, limitata alla quarta parte del tutto, le lacune d’un lungo periodo di frequenti descrizioni sommarie, indotte dalla scarsa visibilità dei marmi, troppo elevati sull’unico livello d’osservazione generalmente consentito, il pavimento della navata. L’intervento distruttivo di Benedetto XIV, tuttavia, se per un verso aprì quel vuoto d’evidenze immediate che molto ha influito sul cammino distorto delle pur altrettanto numerose citazioni avvenire, fornì d’altro canto l’occasione irripetibile di studiare nella sua interezza, e a distanza come giammai ravvicinata, la serie dei membri del ciborio che venivano scesi a terra. E fu una fortuna che in quel frangente si trovasse coinvolto il più loquace e coscienzioso fra gli storici della basilica, l’oratoriano veronese Giuseppe Bianchini (1704-64), uno dei maggiori eruditi italiani del primo Settecento, che con l’aiuto di colleghi, fra cui particolarmente importante per l’episodio che ci riguarda il fiorentino Pier Filippo Strozzi (1705-64), canonico e sagrestano maggiore di Santa Maria del Presepe, registrò nella forma più completa i dati, soprattutto extrafigurativi, utili all’eventualità d’ un salvataggio della memoria storica, le indagini del Bianchini ci sono pervenute, è risaputo, in due collezioni: i ventidue fasci di schede e appunti preparatori rimasero nella libreria dei Filippini,5 mentre la versione destinata alla stampa, ancora imperfetta alla

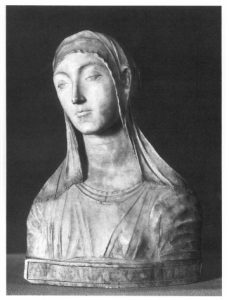

morte dell’autore, pervenne in dieci tomi nell’archivio della basilica mariana.6 Al ricordo dello smontaggio del ciborio sono riservati, nella biblioteca dell’Oratorio, un lungo brano d’una lettera inviata dallo Strozzi al Bianchini il 30 dicembre 1747, a un mese e mezzo di distanza dall’operazione,7 e uno strumento notarile redatto giusto in quella congiuntura, il 14 del precedente novembre.8 Lo studio integrativo della stampa secentesca, dei due referti vallicelliani e, soprattutto, del materiale lapideo sopravvissuto alla iattura, riscatta con buona approssimazione l’iconografia completa delle parti figurale e ‘istoriate’ e la sua distribuzione topografica originaria. Sulla faccia prospiciente l’ingresso principale della chiesa, il fastigio recava nell’edicola al centro la ‘Madonna col Bambino’ (fig. 13), nel tondo di destra l’‘Aquila’ di San Giovanni e in quello di sinistra il ‘Toro’ di San Luca. Nel grande pannello sottostante (fig. 19) erano compendiati i soggetti del ‘Miracolo della neve’ e della ‘Fondazione della Basilica esquilina’: allusione duplice a una delle maggiori solennità liturgiche del tempio, secondo una combinazione già sperimentata in questa stessa sede (si rammentino ad esempio uno dei mosaici del Rusuti sulla facciata duecentesca e la tavoletta di Masolino ora a Capodimonte).9 Sul lato posteriore, verso l’abside, la rara ‘Ostensione della croce fra i principi degli apostoli’ (fig. 4), al sommo, era affiancata dal ‘Leone’ marciano a destra e dall’ ‘Angelo’ di San Matteo a sinistra. In basso campeggiava la ‘Vergine assunta’ (fig. 10) con ‘San Tommaso’ a sinistra (fig. 7) e il ‘cardinale d’Estouteville’ a destra (fig. 9): altro riferimento alle molteplici ricorrenze e denominazioni della basilica in conformità con la pala opistografa di Masolino e Masaccio, dove l’ ‘Assunzione’ ora a Napoli prendeva pure il centro del lato tergale. Dalla parte della navata di destra (a cornu Epistolae), la ‘Natività’ (fig. 12) del registro di mezzo, sormontata dall’edicola con l’’Annunciazione’ e da due tondi con altrettanti ‘Padri della chiesa latina’, fungeva da riscontro all’antica cappella del Presepe, che si apriva di fronte lungo lo stesso asse trasverso. Sul lato opposto (a cornu Evangelii) chiudevano il ciclo (‘Adorazione dei magi’ a metà altezza e un ‘Cristo benedicente’ (fig. 2) fra gli altri due ‘Padri latini’ all’interno della lunetta.

È impossibile ripartire con esattezza fra i mistilinei degli archi i rimanenti otto tondi – abitati ciascuno da un personaggio a mezza figura del Vecchio Testamento 10 – né, lungo gli spigoli, le otto nicchie con santi, presentate verosimilmente su ciascuna banda per coppie iconografiche. 11

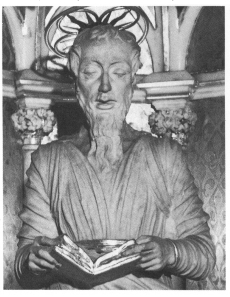

3. Dopo la soppressione del ciborio, i quattro rilievi maggiori furono murati nella parete concava della tribuna, dove tuttora si vedono. La restante parte del corredo figurativo, divisa dapprima fra la sotterranea confessione di San Mattia12 e un ambiente al pianterreno del palazzo del cardinale arciprete,13 fu riunita fra il 1862 e il 1863 nella sala capitolare,14 sulle cui pareti è ancora distribuita. Mancano però la ‘Madonna col Bambino’, rimpiazzata da un rilievo identico per soggetto e stile, e le quattro figure ritte del fastigio, alienate tutte poco più tardi dal capitolo di Santa Maria Maggiore. La prima pervenne (1928) dopo alcuni passaggi privati al Cleveland Museum of Art (Ohio) (fig. 13).15 Delle seconde, perse completamente di vista in Occidente a seguito della vendita fattane a un antiquario romano e da questo ‘ad un signore straniero’,16 si può qui recuperare l’odierna destinazione, restituendola alla conoscenza degli interessati. Esse costituiscono da più d’un secolo l’ornamento principale dell’altare maggiore della Cattedrale di San Venceslao ad Olomouc, in Moravia. La signora Olga Pujmanovà, intuendone la fattura italiana, ne ha fatte pervenire da Praga le riproduzioni fotografiche, per un parere attributivo, al mio professore Giovanni Previtali. Alla sua sollecitudine debbo io a mia volta questa casuale scoperta, grazie alla quale la restituzione del ciborio si completa.17 Che le statue perdute di Santa Maria Maggiore siano quelle cecoslovacche risulta all’evidenza, trascurando per ora i raffronti cogli altri resti del ciborio, dagli sparsi ricordi messi per iscritto dentro gli estremi cronologici delle imprese edilizie di Benedetto XIV e del trasporto dei marmi nella stanza del capitolo. E’ sufficiente stralciare dalla citata lettera dello Strozzi al Bianchini, giusto al principio di quella tratta di tempo, il seguente passo, che dichiara inoltre, contro le disparate ipotesi che se ne son fatte, la vera identità delle figure: […] Sopra il secondo cornicione […] ne’ quattro angoli vi erano quattro Statue, alte palmi 5 l/2.18 Se V.R. mi domanda chi rappresentino queste Statue? per la congruenza le risponderò: i quattro Dottori della Chiesa Greca. Per altro poi, più che le sbircio, più mi confondo, poiché sono tutte uniformi nell’abito, tutte compagne nel sembiante, a riserva di una sola, che hà la barba corta, e ricciuta, laddove le altre l’hanno lunga e stesa; tutte finalmente stanno nell’istesso atteggiamento di leggere un libro. Se non si trattasse di sacre immagini, direi, che fanno la scena de’ quattro simili.19

4. Ora che la serie dei trentasei soggetti spettanti al ciborio ritrova idealmente l’originaria unità, il compito di pervenire per l’intera opera all’imprescindibile definizione dell’autore e della data si ripropone in termini più pressanti che per l’addietro.20

Due dati s’affermano da sempre agl’occhi dello spettatore: da una parte l’eterogeneità stilistica e qualitativa dell’esecuzione, imputabile al contributo prestato dagli aiuti alla declinazione delle formule d’atelier, dall’altra un sostrato di cultura appunto ‘unificante’ che, per chiunque abbia un minimo di familiarità coi principali monumenti scultorei del ‘400, rinvia direttamente a Mino da Fiesole. Prima però di provarsi a rendere sintetici apprezzamenti del significato concreto di tale legame, sarà forse proficuo, dopo molti decenni d’effettive rinunce, abbozzarne un’empirica disamina, procedendo, soprattutto da parte del ciborio, per forzose selezioni preventive del troppo materiale disponibile. Tale ‘campionatura’, che non s’illude di riuscire la più rappresentativa fra le possibili, prende le mosse dall’aspetto architettonico. Il disegno generale dell’opera non offre, se ci si distoglie dal vasto repertorio delle ascendenze medievali fino al Trecento pieno, soverchie opportunità di confronti con l’esemplificazioni coeve del medesimo tipo, rintracciabili soprattutto a Roma. Il paragone è difficile anche coi cibori verosimilmente più vicini nel tempo al nostro, quelli vaticani del capo di Sant’Andrea (pontificato di Pio II), dell’altare papale (Pio II – Sisto IV) e della Santa Lancia (Innocenzo VIII): e non solo per la loro quasi completa perdita e la non sempre pacifica leggibilità della documentazione grafica che n’è stata tramandata, ma anche per il mutamento di struttura in accordo alla funzione nei casi, il primo e l’ultimo dei tre richiamati, in cui al ruolo precipuo di copertura s’è aggiunta la necessità d’attribuire risalto alla presenza di reliquie sacre. La quasi unicità dell’altare d’Estouteville sembrerebbe vanificare in partenza la ricerca del progettista, se non soccorresse un po’ l’analisi dei dettagli.

L’impiego delle colonne di spoglio fu evidentemente suggerito da tutta la multiforme sequenza dei vecchi cibori dell’Urbe e di fuori, in contrasto cogl’altri generi contemporanei d’architettura ‘scolpita’, ove né la forza esemplare d’un tanto consolidato retaggio né la pronta disponibilità di pezzi confezionati (dovuta spesso, come a Santa Maria Maggiore, alla scomposizione d’un analogo monumento preesistente) esortavano a recedere dalla nuova ramificata diffusione del pilastro o della lesena scannellati o decorati a candelabro. Non apparirà allora del tutto irrilevante che nella Roma del ‘400, dei tre casi osservabili di ritorno alla preferenza per le colonne all’interno di tipologie meno ‘obbligate’, due si debbano al contributo o alla personale iniziativa di Mino da Fiesole: sono il sepolcro del cardinale Niccolò Forteguerri (m. 1473) in Santa Cecilia in Trastevere e quello del pontefice Paolo II Barbo (m. 1471) già in San Pietro.21

Altra specialità del ‘Ciborio della neve’, nell’ambiente del primo Rinascimento a Roma, era la sovrapposizione ai capitelli di cubi, ‘spezzoni’ d’architrave vagamente ispirati ai pulvini di ricordo bizantino e romanico. È una scelta che appare pienamente ‘contestualizzata’ a Firenze o in altri centri della penisola nei quali si rinvengono opere di provenienza fiorentina: si pensi all’adozione del Brunelleschi in San Lorenzo e in Santo Spirito, dove gli esiti attingono valenza paradigmatica, o a quella di Michelozzo nella tomba del cardinal Brancaccio a Napoli. Con quest’ultimo lavoro già da altri sono state intraviste affinità:22 non sembri qui pedantesco precisarle, ad esempio nell’uso dei capitelli compositi, o delle lesene scanalate e abbinate a esaltare gli spigoli verticali, nell’inserimento di dischi entro i mistilinei dell’arco, nell’erezione di figure piene in cima, ai lati del fastigio ‘ricamato’. Echi in pari modo immediati si sviluppano, sempre in area latamente toscana, da un’altra risultanza di ‘periferia’: l’alzato del ciborio fino alla prima trabeazione coincide, aggiunte ornamentali a parte (ma non si trascuri l’identità del fregio di sei festoni legati da testine angeliche), col prospetto, privato del timpano, del portale di San Domenico a Urbino, opera (1449-54) di Maso di Bartolomeo, Pasquino da Montepulciano e Michele di Giovanni da Fiesole.23 Per le soluzioni ornamentali dei timpani, l’architetto liberiano risalì a quelli che, in una Roma non ancora pienamente addentrata nei circuiti del nuovo lessico quattrocentesco, dovevano sembrargli, grazie anche all’identità del genere, i ‘testi’ normativi: i cibori della Basilica Ostiense e di Santa Cecilia, ingentiliti nei frontoni, diversi per la sagoma triangolare, dallo stesso partito di ‘cirri’. E qui non sarà fuor di tema ricordare che al Trastevere si trova pure, in anticipo sulla generalizzazione ‘umanistica’ di Firenze e sulla ripresa entro l’identica tipologia alla Basilica Esquilina, il dado di transizione dall’abaco al sesto dell’arco.24 Per non smentire, se non proprio per confermare, l’origine più o meno remotamente toscana di molte componenti del ‘Ciborio della neve’, non si dovrebbe inoltre perder d’occhio che Arnolfo aveva condiviso ai suoi tempi il motivo dei cirri con numerosi artisti soprattutto della sua regione e di quelle limitrofe. Onde evitare di produrre documentazione fotografica in eccesso, basti fare il nome di Giotto, le cui architetture a fresco o su tavola provvedono al riguardo un’istruttiva casistica. Di particolare giovamento sarà al più, rimanendo nel suo catalogo (e, significativamente, nelle rappresentanze ‘di casa’), rammentare le situazioni in cui a coprirsi di riccioli è proprio un ciborio d’altare: come nel ‘Presepe di Greccio’ della Basilica Superiore o nell’ ‘Annuncio a Zaccaria’ della Cappella Peruzzi, testimonianze peraltro (assieme ad altre cose giottesche, per fermarsi su un sol termine di paragone)25 dello scorrer parallelo e/o intrecciato a quella ‘latina’ d’una tradizione ‘etrusca’ del ciborio su cui non dovrebbe essere uno spreco ritornare a parte in futuro. L’ultimo episodio romano prima del ‘400, l’altare lateranense d’Urbano V e Carlo V di Francia, vede all’opera infatti ancora un conterraneo d’Arnolfo, il senese Giovanni di Stefano. Per un altro stilema arcaizzante, quello delle ghiere d’arco e delle nervature esterne del tetto, i rimandi leciti insistono sulla cultura toscana della grande stagione gotica: volendo sempre limitarsi a un’attestazione entro gli stessi confini tipologici, omettendo così l’infinità delle architetture reali o figurate e dei lavori di carpenteria, si potrà riflettere sul ciborio orcagnesco d’Orsanmichele, – messo a frutto dall’artefice di Roma, insieme ad altri modelli precoci (s’è già detto di Masolino), pure nel rilievo dell’ ‘Assunta’.26 Non conosco, nel ‘400 avanzato dei centri ‘piloti’, così flagranti riprese di vecchie abitudini ornamentali, all’infuori di quelle praticate da Mino da Fiesole: si tratta, è vero, di adattamenti più in sintonia con le novità del linguaggio classicheggiante (e già questo dovrebbe indurre da sé un criterio di seriazione diacronica), ma pure l’effetto d’insieme è quello ottenuto alla Liberiana. Il timpano della citata tomba Forteguerri, accostabile a quelli del ciborio anche per il motivo della linea scema, è appesantito da una successione di fiammanti palmette stilizzate, quasi una corolla d’antefisse.27 Tale opzione, leggermente variata nei dettagli sui tabernacoli di Santa Croce e di Sant’Ambrogio a Firenze, collima poi, nel ciborio, con quella delle otto nicchie figurate, dove ritorna perfino l’enfasi dell’elemento d’apice, che segnala la chiave d’arco. Gigli stilizzati spiccano sull’estradosso delle due nicchie con santi del tabernacolo Vibi a Perugia. Neppure nei momenti di massima semplificazione del discorso decorativo Mino rinuncia a complicare il profilo degl’archi: così ad esempio nei pannelli laterali degli altari Salutati a Fiesole e Neroni alla Badìa o nel ‘Convito d’Erode’ sul pulpito di Prato.

Pure in assenza di lampanti riscontri mineschi, dovrebbe bastare a stringere nel verso esatto la risposta attributiva la sola percezione delle ascendenze fiorentine. Com’è noto, infatti, il dibattito sull’autografia s’esaurisce da sempre nell’alternativa di due scultori: uno di provenienza e formazione toscane, quale appunto Mino da Fiesole; l’altro, il vasariano ‘Mino del Reame’, che dovrebbe, se non ostentare, almeno tradire qua e là attraverso ‘inflessioni’ espressive le origini meridionali che già il nome obbliga a supporre. Esistono nel ciborio, a dire il vero, malgrado la flebilità non li faccia percepire di primo acchito, sparsi rimandi a monumenti del ‘400 napoletano. Oltre alla tomba Brancaccio, che non a caso è d’immediata estrazione fiorentina, viene in mente l’arco d’Alfonso d’Aragona, di cui il ciborio sembra riecheggiare la verticalistica scansione di molteplici ordini plastico-architettonici ‘accastellati’, o partiti più specifici quali la sovrapposizione d’un alto settore narrativo (che a Roma da fregio si fa contenuto riquadro) al fornice del pianterreno, o il coronamento a timpano depresso, o le libere figure apicali. Mentre però il ricorso a Mino da Fiesole si presta a giustificare de plano anche queste e simili tangenze, dacché s’è sicuri d’un suo soggiorno a Napoli in perfetta concomitanza coi lavori alfonsini a Castelnuovo, e con un certo anticipo sulla data del ciborio, qualunque sia stata,28 nulla è conosciuto della vita e degli spostamenti dell’altro preteso scultore, e meno che mai d’una sua presenza a nord di Roma.

5. Se fin qui si son messe in risalto le potenzialità rischiatrici d’una pur affrettata analisi architettonica, lo svolgersi a fianco della contrapposizione suaccennata di soluzioni di compromesso, che vogliono i due Mino presenti nel medesimo cantiere,29 riporta tuttavia quasi al punto di partenza. Per provare allora se il terzo genere di proposte, – più remoto del secondo, nella sostanza, dall’inverosimile – non s’opponga pure comunque alla forma della realtà, e se anche la sottrazione a Mino da Fiesole del riconoscimento di supervisore e primo responsabile dell’esecuzione non costituisca uno dei più grossi equivoci in cui sia caduta la moderna storiografia sulla scultura,30 l’indagine va allargata all’apparato delle figurazioni.

Un esempio fra i più significativi è forse il ‘Salvatore benedicente’ (fig. 2), uno dei quattro rilievi dell’attico. La sua cornice è uguale, nel disegno del doppio contorno e delle forme geometriche inscrittevi, a quella che inquadra l’apertura a destra (finestra? porta?) in fondo allo studiolo di Sant’Agostino nell’ ‘Apparizione del Battista e di San Girolamo’, ultimo pannello secondo l’ordine ‘storico’ del breve ciclo di Palazzo Venezia. Il Cristo sarebbe affatto sovrapponibile, se le due teste fossero semplicemente disegnate, e nella medesima scala, a quello (fig. 3) al centro del finto arco scemo che corona l’altare del vescovo Salutati (Cattedrale di Fiesole), uno dei più antichi numeri del corpus minesco nella versione oggi accreditata.31 La mezza figura ritorna, opportunamente invecchiata e adattata nei particolari alla diversa iconografia, nella duplice versione dell”Eterno in gloria’ per le lunette alla sommità dell’altare ora nella sagrestia di San Marco a Roma e del tabernacolo in Sant’Ambrogio a Firenze (fig. 16). Completato nella persona e rimpicciolito, quel Cristo è pure nelle due scene del ‘Giudizio finale’ per la tomba di Paolo II e nel sepolcro-tabernacolo del cardinal Jacopo Ammannati Piccolomini oggi nel cortile dell’ex convento romano di Sant’Agostino: ma non manca neppure dal ciborio, ove con la Vergine, seminascosto fra le nubi, presenzia dall’alto al ‘Miracolo’. Lo stesso giovane tipo maschile dai capelli lunghi e ondulati con la scriminatura al centro e dalla corta barba a doppio pizzo è servito a Mino ancora negli anni tardi per nuovi soggetti; si rammenti ad esempio una delle due statue colle quali lo scultore contribuì alla serie Sistina degli ‘Apostoli’ per la Basilica di San Pietro.

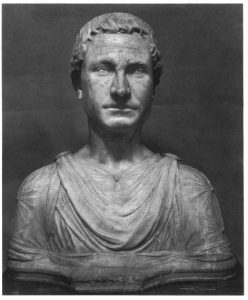

Inconfondibilmente minesco è lo schema triangolare ad approssimazione isoscele che sottende l’immagine del Cristo liberiano. Adottato di preferenza nei rilievi con la Vergine e il Bambino, esso domina le scelte dell’artista durante l’intero arco della sua produttività. E’ raro che Mino se ne discosti, utilizzandolo sia nelle figure intere (ad esempio la ‘Madonna’ del sepolcro Riario ai Santi Apostoli o la ‘Fede’ e la ‘Carità’ della tomba di Paolo II) sia in quelle dimezzate, più facilmente confrontabili con questa di Santa Maria Maggiore, e ancora nel tondo con ‘la Vergine e il Bambino’ del sepolcro d’ Ugo di Toscana alla Badia Fiorentina e in quello analogo già nei Musei di Berlino. Più caratteristico inoltre dello schema a triangolo è, negli angoli inferiori, lo sviluppo bisimmetrico dei lembi cascanti del mantello, che formano come due grandi ali spiegate d’insetto viste dall’alto: disposizione ripresa in quasi tutte le ‘edizioni’ minesche del tema materno, dal tondo di Badia ora al Bargello ai rilievi del Metropolitan di New York e dell’Ospedale di Santo Spirito a Roma, ai medaglioni già citati. Congiunzioni non meno esplicite con Mino s’osservano nelle statue d’Olomouc (figg. 15, 17), benché, come si sa, rare volte lo scultore si sia cimentato nella produzione a tutto tondo, poco congeniale alla natura della sua arte. Il tipo dei tre volti dalla barba lunga è quello da lui adoperato, soprattutto nei primi tempi, per disimpegnare figure sacre d’età senile. Confronti istruttivi si possono valutare col ‘San Girolamo’ delle storie di Palazzo Venezia (molto simile a uno dei confratelli che l’attorniano nei due episodi centrali e al Battista nell’ ‘Apparizione postuma a Sant’Agostino’), col santo ritto a destra nell’altare Salutati, con una delle mezze figurette sul basamento del tabernacolo di Volterra e, più avanti negli anni, col ‘San Giovanni Evangelista’ dalla tomba di Paolo II, coi ricordati esemplari dell’’Eterno’ in San Marco a Roma e sul tabernacolo di Sant’Ambrogio (fig. 16), nonché coi santi interi entro nicchie dello stesso monumento. Anche la quarta testa di Olomouc ha i suoi palmari riscontri: il Sant’Agostino dell’ultimo pannello geronimiano, il santo in basso a destra nell’Altare di Fiesole, il San Gerolamo del tabernacolo di Perugia… Identità fisionomiche a parte, la fattura minesca risalta dalla più superficiale occhiata all’anatomia, ai panneggi, alla posizione degli arti, agli orli delle vesti, ai calzari. Per non far torto a chi legge accompagnandone lo sguardo per ogni dove, ci si ferma su un punto solo, ricavandolo dallo sparuto gruppo dei saggi a tutto tondo, a conti fatti pressappoco i soli busti: quasi tutti interscambiabili coi ‘Dottori’ dai diaframmi in su. Si consideri d’ogni statua nello specifico, a paragone ad esempio dell”Alesso di Luca Mini’ (Berlino Ovest. Staatliche Museen) (fig. 18), la sagoma del torso, assimilabile a un trapezio isoscele, con lo scarto perfettamente triangolare delle braccia e il leggero dichiararsi delle cavità ascellari, o l’arrotondato risalto delle giunture degli omeri.

6. Gli elementi del ciborio ove la maniera di Mino si denuncia nella forma più piana e completa sono i principali per formato, ubicazione e rilevanza iconografica. I pannelli dell’ordine mediano provvedono uno dei più tipici specimina dell’arte minesca del rilievo narrativo, rappresentata in altri momenti dalle storie di San Girolamo, dalle due convesse del pulpito di Prato, dalle versioni Barbo e Ammannati del ‘Giudizio finale’, dalla ‘predella’ del tabernacolo ambrosiano. Tutti questi esemplari indiscussi hanno in comune, in primo luogo, la profondità di scavo del marmo. Entro una lastra dal forte spessore si determina un’estrema varietà di ‘situazioni’ intermedie fra le parti in massimo rilievo, scalpellate talvolta quasi a tutta emergenza, e quelle più addentrate, dove gli strumenti del mestiere si dispongono talaltra alla pura incisione. Ciò che ai contemporanei (Donatello e Desiderio in special modo, che più d’ogn’altro frequentarono il virtuosistico stiacciato) riusciva di rendere entro un limitato numero di piani reali, obbligava Mino alla creazione d’un insolito teatrino inanimato, alla traduzione nella pietra di miniaturistici bozzetti scenici dal pronunciato rilievo, quasi mai però sporgenti, se non con una lieve ‘ribalta’, al di qua del piano segnato dall’aggetto della cornice. Neanche tale ‘scorciatoia’ consentiva di superare vistose incertezze: ma è proprio l’intendimento che ha presieduto alla realizzazione delle storie liberiane, assicurandone la riabilitazione attributiva.32

Disponendo in fila tutti gli episodi finora richiamati, emerge la continuità della tecnica del racconto, rigorosamente svolto intorno a un ‘momento’ figurativo, – uno o più personaggi in gruppo -, che per l’importanza nell’economia della storia guadagna l’assoluta centralità ‘scenica’. La rappresentazione è impaginata sempre in funzione di questo nucleo, cui conferisce talvolta ulteriore spicco una prospettiva d’edifici centralizzata, o ancora un’architettura minore che quasi lo separa dal resto, inquadrandolo e ‘accentandolo’. Solo l’‘Epifania’ si sottrae a queste regole fisse. Il punto di convergenza dell’azione generale e della lettura dell’osservatore è scartato all’estrema sinistra, intorno alla Sacra Famiglia: una scelta preparata forse dalle ‘Adorazioni’ su tavola o su muro fornite soprattutto in zona toscana e tardogotica.33 Altra specialità delle prove narrative minesche, all’Esquilino e in Toscana, è l’affollamento nei primi piani di presenze umane affatto svincolate dalla rappresentazione spaziale interna. Può sembrare slegata o, al contrario, scolastica, questa lettura per caratteristiche distinte: ma la separazione è già in Mino, che ‘appoggia’ la più parte degli attori sul fondo senza integrarveli. La disarticolazione si rivela nell’assenza di proporzioni non solo tra persone e architetture, ma anche fra i protagonisti della ‘ribalta’ e le comparse arretrate, che forse nelle intenzioni del maestro avrebbero dovuto salvare la continuità fra il ‘davanti’ e il ‘dietro’. Questa difficoltà tocca l’estremo a Prato, dove sortisce un vero e proprio ribaltamento dei legami dimensionali.

A considerare uno per uno i personaggi delle sole ‘metope’, queste note verrebbero meno alla loro obbligata funzione, dilatandosi in un esauriente prontuario espressivo dello scultore. Poiché non è mancato chi abbia speso tempo nel reclamare utilmente attenzione sull’inequivocabile impronta minesca di volti, acconciature, calzature, indumenti, accessori d’ogni genere, posture, gesti,34 ci s’atterrà qui a riscontri di singole immagini, – con l’avvertimento che il secondo termine di paragone sta sempre a rappresentare una serie tipologica dell’artista nel catalogo corrente -: ad esempio il pastore con la cornamusa in alto a sinistra nel ‘Natale’ e il santo accovacciato a destra nell’altare Salutati: la Vergine assunta, con la tipica giustapposizione delle mani in preghiera, e la figura della Speranza nel tabernacolo di Volterra (figg. 10, 11); i santi Pietro e Paolo estatici nel pannello ‘crociato’ del fastigio e il Sant’Agostino in analogo atteggiamento psicologico alla vista del Battista e di San Girolamo (Palazzo Venezia) (figg. 4, 5): il San Giuseppe ancora nel ‘Natale’ o il San Tommaso e il cardinale nell’’Assunzione’ e… la sequenza completa delle figure stanti minesche (figg. 6-9), quasi tutte siglate nel fisso rapporto fra quelli che con sintetiche espressioni tedesche si possono definire Standbein e Spielbein,- il primo perfettamente perpendicolare al piano d’appoggio, il secondo divaricato in diagonale ad aprire un angolo di trenta gradi all’incirca. Non meno caratteristica è però, nella sfilata dell’‘Epifania’, la libera e snodata posa delle gambe dei Magi e dei loro valletti e palafrenieri, coerente con tante deviazioni minesche dal principio della puntuale resa naturalistica.35

Se l’analisi s’estende al formulario ornativo – ch’è in Mino tanto ampio quanto peculiare -, e, per così dire, agli elementi del ‘paesaggio sacro’, ogni riserva sulla paternità del ciborio s’eclissa. La scelta della mandorla ‘perlinata’ o bordata d’una striscia neutra quale spazio deputato a contenere l’epifania o la gloria della santità (del Gesù nel ‘Natale’ o dell’Assunta) si può seguire ad esempio dai Santi Battista e Girolamo nella cella agostiniana di Palazzo Venezia alla Vergine Forteguerri in Trastevere, dal Cristo giudice nelle tombe di Paolo II e di Jacopo Ammannati fino al Bambino, ritto nel calice, del tabernacolo ambrosiano. Nella lunetta del sepolcro del cardinal Cristoforo della Rovere (m. 1479; Roma, Santa Maria del Popolo) la sagoma tagliente della doppia cuspide s’allenta a cingere d’un ovale la Madonna (unica spettanza minesca del monumento), ma sopravvive la perlinatura. Talvolta la carica simbolica della mandorla è accresciuta da una fitta raggiera di luminosi strali puntuti dall’andamento a rigida lama o scioltamente ondulato: se nella quarta storia di San Girolamo essa circonda la forma ogivale, nella ‘Natività’ liberiana o nel tabernacolo di Firenze ne è contenuta, mentre ambedue le soluzioni compaiono nell’ ‘Assunta’.

Mino affida sempre la descrizione delle nuvole all’affastellamento d’innumerevoli schegge marmoree variamente rilevate. Queste fascine non abitano soltanto nei cieli, ma accompagnano spesso in basso figure sacre piantate a terra. Nell’‘Assunzione’, dove sostengono la Vergine e circondano, una per piede, gli angeli della gloria, basterebbe quella sotto l’apostolo Tommaso a dichiararne la santità, aureola a parte. Il motivo si ripete ad esempio sotto il Cristo e la Madonna del ‘Miracolo’, davanti al ‘Benedicente’ dell’attico o intorno alla testa dell’Eterno nell’ ‘Annunciazione’. L’estremizzazione o, se si vuole, la banalizzazione, ha luogo nel ‘Presepio’, dove il nembo (o nimbo?) si fa elemento integrante degli angeli del piano alto sospesi nel messaggio ai pastori e ne segue i movimenti quale un membro corporeo.

7. A questo punto il problema, come si comprende, non è tanto di vedere o non vedere i rapporti con Mino da Fiesole, ma di trovarne la più calzante spiegazione. Non v’è infatti, alla fin dei conti, chi abbia mai dirottato il riferimento qui riproposto su un autore affatto indipendente da lui: quel ‘Mino del Reame’ col quale unico si disputa la partita ha di volta in volta impersonato nei suoi confronti l’aiuto o il seguace o perfino il contraffattore. A sbloccare il quesito sembra rimanere allora, come sempre nei casi d’artisti che in numerosi decenni di lavoro manifestano una non spregevole capacità di autotrasformazione (e Mino da Fiesole, a dispetto d’un secolo di cattiva stampa anche in tal senso, sembra appartenere a questo novero), il dato cronologico. Nelle carte vallicelliane e liberiane del Bianchini e dello Strozzi è custodita più volte la trascrizione dell’epigrafe dedicatoria che anticamente correva lungo l’architrave inferiore del ciborio, sulla faccia di contro all’abside {giusto ai piedi del committente nel pannello dell’‘Assunta’), e che i due eruditi ebbero modo di registrare con la solita cura (e tanto di supervisione notarile!) quando le maestranze di Santa Maria della Neve procedettero alla demolizione:

‘GVLIELMUS [o GVGLIELMUS] ESTOVTEVILLA CARDINALE

RHOTOMÀGENSIS SACRUM FECIT

ANNO MCCCCLXI’

Si tratta d’un testo decisamente sfortunato, se a distanza di più di due secoli tarda a conquistarsi presso la critica il luogo e il significato che merita.36

Il suo dettato costringe a risalire al 1461, come mai è stato fatto sinora, per l’insormontabile termine ad quem del monumento. Difficile è infatti pensare, come si fa a volte in piena legittimità ad esempio per vaste fabbriche chiesastiche, che l’inaugurazione abbia avuto luogo quando l’allestimento non aveva ancora vista la fine. Né la dedica può riferirsi ad altro che al ciborio o all’altare comprensivo della copertura, giacché la mensa da sola non ne aveva bisogno, in uso com’era da più di mill’anni, per non dire delle reiterate consacrazioni dei secoli recenti. E, dopotutto, l’ubicazione della data avrà pur rispettata una certa logica.

A volersi divertire ancora coi fatti esterni, se ne potrebbero cavare tracce per un’ulteriore precisazione. Dal 26 ottobre 1461, giorno in cui fu insignito del più cospicuo fra i titoli del Sacro Collegio, il suburbicario d’Ostia, assai di rado il ‘Rotomagense’ indulse a privarsene in occasioni celebrative solenni. L’assenza dalla dedicatoria spinge perciò a scostarsi d’alcun tempo a ritroso dalla fine dell’anno, in appropriata vicinanza a quel mese d’agosto in cui cadono le maggiori festività esquiline, che tengono i primi posti pure nel programma tematico del ciborio: il Miracolo della neve (il giorno 5) e l’Assunzione (il 15).

Chi poteva ad un’epoca tanto precoce riecheggiare o ripetere o simulare Mino da Fiesole, se non Mino da Fiesole stesso? Poiché è un fatto che nella seconda metà degli anni ’50, periodo a cui le dimensioni e la ricchezza del monumento forzano ad anticipare il grosso dell’impresa, nessuno degli exempla mineschi di cui il settatore o plagiario si sarebbe potuto o dovuto servire era ancora venuto alla luce. Non v’è opera di sicura datazione fra quelle oggi riconosciute in pieno consenso a Mino da Fiesole, busti a parte, che precorra o anche soltanto affianchi l’episodio figurativo ora cronologicamente assestato. La seriazione ha inizio dai marmi Salutati e dalle più antiche cose di Badia, cioè dagli inoltrati anni ’60, che son poi, con ferreo ordine aritmetico, quelli immediatamente successivi alla matricolazione. Che l’operosità di Mino abbia prese le mosse in forma autonoma con parecchio anticipo rispetto a quest’ultimo evento, s’induce però dai busti, ma con larghi vuoti interni di raccordo: dalla ricca e compatta ‘apertura’ del l453-56 (il ‘Gottoso’, il ‘Niccolò Strozzi’, 1’ ‘Astorgio II di Faenza’, il perduto ‘re Alfonso’, l’‘Alesso di Luca Mini’ e, con molta probabilità, il ‘Giovanni de’ Medici’) al ‘Diotisalvi Neroni’ (1464) se ne misura uno d’otto anni, non certo colmabile dalla sola modesta effigie di Rinaldo della Luna (1461). Nessuno perciò ha mai fatto della ritrattistica l’esclusivo interesse dello scultore nel primo decennio a un dipresso della sua carriera, nella convinzione, oltretutto, che a monte delle già mature prove d’arte sacra del ’65 circa il tirocinio sia stato laborioso. La letteratura minesca non conosce però tentativi compiuti, o anche soltanto accennati, d’organico risarcimento di tale sfocato capitolo, all’infuori giusto dei pochissimi ai quali queste pagine hanno l’obbligo di riallacciarsi.37

L’unica altra proposta ‘globale’ è forse quella avanzata nel 1944, e ribadita nel ’50, dal Valentiner. Tenendo in sostanza per buono il racconto vasariano sulla permanenza dello scultore presso il coetaneo Desiderio fino a che questi non venne a morte (gennaio ‘64) e lui (aggiungono i documenti) non provvide a presentarsi all’‘arte’ per esservi cooptato, regolarizzando così la propria situazione lavorativa, il grande conoscitore tedesco-americano occupò Mino per lunghi anni a Firenze con opere di lieve impegno e d’ancor più modesta destinazione: prodotte a riempir le lacune, e quasi si direbbe a ingannar la noia, fra le allogagioni di busti e quei soggiorni all’‘estero’ creduti sempre fulminei (nel ’54-55 a Roma e Napoli, nel ’63 ancora a Roma), e in paziente attesa delle grosse commesse dell’ultimo ventennio.

Tale ipotesi non spiega come mai un artista già così affermato in città e fuori da lavorare al servizio delle più ragguardevoli famiglie della Repubblica e per i capi di almeno due stati della penisola, abbia tardato tanto a chiedere il riconoscimento della professione nel luogo ove s’accetta che da gran tempo risiedesse: e a compiere il grave e repentino salto in avanti nella realizzazione di ‘architetture scolpite’, cioè nel settore in cui, secondo quanto asserì con inedita e felice forza lo stesso Valentiner, Mino si dimostra soprattutto versato, anche e giusto in virtù d’un’assai probabile specializzazione precoce.38

Già al primo proposito lo studioso non poteva che oscillare fra contraddittorie motivazioni. Dapprincipio ritenne che proprio il buon nome fra i privati potè o dovette sottrarre Mino all’‘urge to join the guild’.39 Più avanti, visto che gli effetti tangibili di tale fama e dei viaggi coprivano appena la metà della restituzione di catalogo, si trovò astretto a sospettare un generico contributo dello scultore ai lavori desideriani degli anni ’50 (compresa la tomba Marsuppini). Accolse perciò con un certo dogmatismo il ritardo nell’immatricolazione quale strana ma ineludibile necessità, e costrinse il già celebre artista al bisogno umilmente consapevole di perfezionarsi a fianco d’un compagno d’età proiettato inoltre verso traguardi estetici non al tutto ‘congeniali’ (nella persuasiva caratterizzazione del medesimo Valentiner).40

In accordo col circolo vizioso delle argomentazioni esterne, ma in un certo stridore col plausibile intento programmatico di rivalutare attraverso una più congrua strutturazione l’itinerario d’un artista da tutti reputato sempre uguale a se stesso,41 il Valentiner mise insieme un corpus giovanile stilisticamente disomogeneo. Ai vigorosi e stereometrici ritratti s’alternano operine di schietto gusto, benché non proprio d’effetto, desideriano, quali le numerose variazioni sul tema del piccolo San Giovanni nei musei di Parigi e New York.42

E’ arduo però accettare che all’inizio Mino abbia in pratica selezionato i modelli sulla base d’un rigido canone dei generi (Donatello per le figure dal vero, Desiderio per quelle d’invenzione e per l’immaginario ornamentale), quando ciascuno degli ‘ascendenti’ d’arte aveva da offrirgli una formula ‘totale’. Ma più difficile è aderire all’ipotesi che, in forte collisione di stile e di ritmo progressivo col dinamico susseguirsi e ‘superarsi’ dei busti, e coi non meno vivaci accrescimenti dal ‘64 in poi, il primo lungo tempo si sia per il resto consumato nella pertinace ripetitività dei piccoli marmi. Da queste premesse discendono di fatto le forzose suddivisioni interne del saggio valentineriano, che non affronta il percorso minesco come uno svolgimento di personale coerenza, ma lo frantuma in una triplice seriazione dei prodotti lungo tracciati che anche quando corrono assieme nel tempo e nello spazio non s’incontrano mai. Il bisogno di salvare l’unità stilistica almeno dei singoli filoni ha infine messa allo scoperto un’altra aporia esterna. Fra i supposti iuvenilia d’impronta desideriana che fanno gruppo coerente, l’ufficialità d’alcuni non li avrebbe permessi senza perfezionamento dell’affiliazione corporativa. Ecco dunque il Valentiner ampliare l’assistentato presso Desiderio nel senso d’un’attività già in pratica autonoma e pubblica, nascosta però sotto l’ombra d’un’altra bottega per la solita, inquietante ragione della ritarda la svolta del ’64.43

Ripercorrendo all’indietro le domande inevase e le antinomie del Valentiner così come si sono evidenziate fin qui, si può cominciare, appunto, da un’opera ufficiale cui Mino avrebbe contribuito dentro l’atelier desideriano e – dal momento che gliene spetta la parte essenziale – servendosi del supposto datore d’impiego come d’un prestanome. Una recente precisazione documentaria che a causa della sede in cui è apparsa non ha potuto essere subito valorizzata, nemmeno da chi l’ha prodotta, scioglie a mio avviso l’intero rebus. Il timpano dell’armadio marmoreo della Sagrestia delle Messe in Santa Maria del Fiore, già ascritto a Desiderio e dato in forma risolutiva a Mino proprio dal Valentiner per sola inferenza di stile, non è il primo degli sparsi saggi d’uno stagnante ‘desiderianismo’ d’esordio, da collocare poco dopo il rientro da Napoli, sulla metà degli anni ’50,44 ma un prodotto ben più tardo, successivo alla morte di Desiderio e all’ ‘incorporazione’. Fu pagato nel 1465,45 e non è un caso che s’apparenti soprattutto agli altari Salutati e Neroni, che a ridosso dell’iscrizione segnano in un certo senso il discrimine tra fasi creative distinte. Il confronto della testa del serafino con quella di San Leonardo nella duplice versione di Fiesole e della Badia mi pare renda un buon servizio a quanto vado tentando di significare. Tutti i marmi senza data affini all’armadio, e dal Valentiner ancorati all’ipotetico 1456 circa o distribuiti da qui al ‘64, debbono dunque posticiparsi dello stesso numero d’anni almeno, e forse anche ‘comprimersi’ alquanto nel tempo, a testimoniare non più che un punto del costante rinnovamento minesco. l.a nuova datazione dei minuti pezzi, che ritrovano perciò anche la giusta misura di ‘passatempi’ occorsi fra le cose monumentali d’uguale intendimento espressivo, riapre la ‘falla’ giovanile cui il Valentiner s’industriava di rimediare senza nulla concedere all’eventualità di ‘stravaganze’ romane.46

Se dalle evidenze (anzi, carenze) visive si trascorre ai dati d’archivio, la situazione fiorentina di Mino da Fiesole sino al ‘64 s’aggrava troppo sintomaticamente. Dalla più vecchia carta nota, quella paterna del 1429, all’immatricolazione, il silenzio è di quasi trentacinque anni, tutti quelli cioè dell’esistenza dello scultore prima del tante volte ricordato ‘spartitempo’. Il cui ritardo deve farsi alla buon’ora soppesare. Che senso potè avere per un artista da parecchio attivo in proprio? E l’anteriore astensione da incarichi pubblici va vista come conseguenza (secondo quanto propendeva a concludere il Valentiner), o non piuttosto come causa del rinvio? Mino dunque cominciò a lavorare a pieno ritmo in Toscana non perché alla fine riuscì a iscriversi, ma s’iscrisse quando, di ritorno da luoghi ove l’appartenenza a un ‘albo di categoria’ non era sempre condicio sine qua non dell’intrapresa di grandi opere, volle tentare anche in patria una produzione non più soltanto da interno domestico.47 Esistono documenti, tre con esattezza, che prima del ’64 danno lo scultore fuor di Toscana, a Napoli (il 20 luglio 1456 e il 31 gennaio 1456) e a Roma (il 5 luglio 1463).48 Questi interessi ‘forestieri’ sono confermati da opere sicure: i busti dello Strozzi e del Manfredi, per non parlare di quello testimoniato e smarrito del Magnanimo e del profilo dello stesso personaggio al Louvre, che pur non collegandoglisi direttamente in qualche modo lo presuppone. A che prò quindi, prima ancora di giungere al recupero del ciborio e d’altri clementi limitrofi, perseverare nell’illusione che, all’infuori dei tre giorni segnati dalle ricompense e delle poche settimane dedicate ai suoi effigiati, l’artista non abbia saputo resistere nei luoghi in cui era forse andato spontaneamente ad accrescere la prima fortuna? Riepilogando, fra il 1453 e il ’54 Mino è a Firenze per il primo ritratto mediceo; nel ’54 e ’55 a Roma, davanti a Niccolò Strozzi e, forse, ad Astorgio II; fra il ’55 e il ’56 si confonde a Castelnuovo tra i maestri alfonsini: subito dopo, ancora entro il ’56. ricompare a Firenze (busti di Giovanni de’ Medici e Alesso di Luca Mini), dove il ponte dei silenzi si stende in seguito fino al ‘Rinaldo della Luna’, che può benissimo trovar spazio nella seconda metà del 1461 lasciata libera dall’avvenuta consegna del ciborio. E già nel 1462 il calendario romano riprende da quest’inedita lastra tombale (fig. 20),49 seguita l’anno dopo dal pagamento in San Pietro. Il piano sviluppo delle date, con matematico rigore, dice più di qualsiasi commento.50 Ancor di più parla quello dello stile (figg. 19, 20). E all’origine dell’intera storia minesca si chiarisce nel ciborio quell’acerbità di modi ch’è l’unico segno unanimemente carpito dagli studiosi, pur se con effetti discordanti.

8. Il rispetto della completezza e della verità induce infine a ribadire che l’ascrizione del ciborio qui caldeggiata non è il frutto d’una scoperta dell’ultima ora, né peraltro di questo secolo, e a rammentare che al riguardo già la più antica scienza artistica e clericale s’astenne dal benché minimo dubbio.

Anzitutto si premetta che, oltre alla dedica cardinalizia, lo Strozzi, il Bianchini e gli altri ‘intendenti’ liberiani di Benedetto XIV lessero lungo il cornicione inferiore, sulla facciata rivolta alla navata, la firma dell’artefice,51 quell’’opvs mini’ che, perso di vista assieme all’iscrizione del lato opposto, è stato però spesso utilmente sostituito dall’errore d’annettere al complesso la ‘Madonna’ del medesimo autore e sottoscritta alla stessa maniera che si mimetizza fra le reliquie dell’aula canonicale. Senonché il dato epigrafico ha condivisa la sorte di quello figurativo, attirandosi la taccia d’ingenua imitazione o di subdolo falso: complice l’omonimia fra il legittimo proprietario e il creduto usurpatore del marchio, la quale non poteva non esser tale, venendo fuori da un fittizio sdoppiamento di persona.52 Com’è risaputo, la diatriba sull’autonoma storicità di ‘Mino del Reame’ ha fatto proprio del ciborio il campo privilegiato, scorgendovi di volta in volta il più vasto concentramento di prove prò e contro quell’assunto. Involontario garante, se non motore della scelta, il Vasari, al cui silenzio nella ‘vita’ di Mino da Fiesole (come però in quella del falso sosia d’arte) s’è finito per concedere peso maggiore che alle incontrovertibili voci di due letterati di più antica data, e fiorentini. A un quarto di secolo dalla morte del vero scultore, essi ne celebrarono in relazione a Roma solo quest’opera, assegnandole di fatto la debita preminenza fra le molte da lui lasciate in città.

L’ormai arcinoto Francesco Albertini deve considerarsi, pur senza il benestare di quanti nella polemica se ne son fatti detrattori (ma gli si sono poi affidati laddove maggiore è stata la convenienza), testimone non meno esperto del Vasari, e nella fattispecie tanto più attendibile quanto più vicino nel tempo al caso ricordato. ‘In Basilica S. Mariae maioris in capella maiori est pulcherrimum tabernaculum marmoreum manu Minii Fiorentini, impensa vero Reverendissimi Gulielmi de Estoutevilla Camerarii’: se queste parole suonano familiari a molti almeno dall’edizione schmarsowiana dell’Opusculum,53 non altrettanti hanno mostrato di apprezzare i fondamenti delle conoscenze dell’autore, benché non sia mancato chi li abbia chiaramente enunciati.54 All’Albertini s’affianca, nelle nostre nozioni solo dal 1931, fra Mariano da Firenze, con due attestazioni laconiche ma precise. La più tarda è in quella prima guida romana concepita alla maniera moderna – cioè per percorsi topografici – ch’è Itinerarium Urbis Romae: ‘Sub maiori altare [sc. in Basilica S. Mariae Maioris] corpus sancti Matthiae apostoli quiescit. Hoc altare circumdatum est de pulcris porphiribus supra quo ciborium marmoreum est pulcherrimum, manu Mini Fiorentini, impensa vero Reverendissimi Gulielmi de Estoutevillae camerarii.’55

Un anno prima (1517), in un passo del Tractatus de origine, nobilitate et de excellentia Tusciae, sfuggito ch’io sappia a chiunque nonostante l’ormai lontana pubblicazione sotto forma d’excerptum da parte del Bulletti, il francescano aveva inclusa tra le lodi d’artisti corregionali la seguente: ‘Minius item Florentinus in eadem arte [i.e. sculptura] peritus super altare sanctae Mariae Maioris de Urbe marmoreum ciborium manu eius astat super porphireas columnas’.56 Si deve osservare, prefigurandosi obiezioni, che la parziale sovrapponibilità dei tre testi sembrerebbe garantire la dipendenza degli ultimi dal primo, a ciò non mancando l’autorizzazione dello stesso fra Mariano, ch’enumera espressamente l’Albertini fra le sue fonti. Ma il monaco, come costui profondo conoscitore diretto di Roma, non dimenticò mai di riscontrare nel reale le notizie attinte dai libri, secondo quanto conferma nelle due menzioni del ciborio l’aggiunta di particolari assenti dall’ Opusculum. E’ utile infine recuperare, dei tre referti, un presupposto mai rilevato finora e che pure ne aumenta il valore. L’aggettivo ‘Florentinus’ non può essere un’arbitraria zeppa venuta in mente nel trascrivere la firma dell’architrave, come pure talvolta s’è sottinteso o insinuato.57 Con tutta verosimiglianza infatti l’Albertini e fra Mariano non scorsero le due scritte dal basso.58 Nel caso contrario non avrebbero omesso di registrare la data e avrebbero forse esemplato lo scarno dettato su quello epigrafico, come tante volte succedeva loro di fare. Le attestazioni dovettero basarsi su fonti diverse, tutt’altro che inattingibili dalla specola congiunta di Roma e Firenze.

Per le stesse ragioni d’inaccessibilità, rafforzate dalle reticenze non del tutto inconsapevoli del Vasari – che conobbe ovviamente assai bene la Basilica Liberiana ed evitò forse a ragion veduta il cimento d’un’attribuzione che a lui, ottimo conoscitore, scardinava il quadro delle notizie biografiche raccolte per l’indiretto tramite erudito -, i ricordi del ciborio, sebbene frequenti e tutti di parte assai ben avvertita, rimasero per circa due secoli adespoti.59 Non era in verità ancora arrivata la piena riscoperta dei ‘primitivi’: ma pure il monumento campeggiava in uno dei siti più celebri e visitati della Roma sacra e l’interesse letterario per la munificenza del ‘Rotomagense’ sussisteva assai vivace.

9. La stima associata degli aspetti cronologici e attributivi del ciborio dilata dunque in modo sensibile la presenza a Roma di Mino prima del ’64, finora ristretta dagli studi alle sporadiche circostanze del ’54 e del ‘63. Se nel più antico caso dovette trattarsi d’una breve apparizione, al massimo fino all’estate del ’55, quando lo scultore è attestato a Napoli, il documento vaticano del luglio 1463 non restituisce che le battute estreme d’una vicenda durata assai più di pochi mesi: forse, con rare e veloci interruzioni, anche più d’un lustro. La produzione di questo ritrovato capitolo aspetta infatti più approfondite indagini, in vista d’ampliamenti: nel ricostruendo catalogo andranno inclusi pezzi da tempo in discussione a motivo degl’indubbi legami d’epigrafia (la firma ‘OPUS MINI’) e/o di fattura col ciborio, nonché marmi d’unanime riferimento che l’ostruzionismo verso la giovinezza romana di Mino ha spesso fatti scivolare fra quelli del soggiorno tardo, in disprezzo dello stile.60 Se gli accrescimenti dovessero confermare, com’è del resto obbligatorio che avvenga, la ‘linea’ figurativa espressa dal ciborio, indurranno a rivedere in parte il rapporto di Mino con Desiderio, o meglio il criterio che lo imposta dal ‘500 in qua, anche indipendentemente dalla fede nella ‘notizia’ vasariana sulla prima educazione. Maturò la filiazione più stretta da un lungo apprendistato o assistentato giovanile, o non invece da una scoperta o riscoperta più tarda, quasi postuma, successiva cioè alla morte del coetaneo, al rimpatrio dal sud e all’avvio delle prime grandi opere fiorentine, ben avanti negli anni ’60?61 E il Vasari, che come sappiamo ‘gettava’ a volte il resoconto biografico sull’ ‘anima’ d’impeccabili intuizioni stilistiche, non s’inventò i tratti esterni di quel contatto per inferenza dalle prime importanti opere sacre note in Toscana? Dacché già a lui pure mancavano, com’è ovvio, documenti (e monumenti) locali anteriori, mentre non lo soccorrevano le cattive informazioni sull’Urbe, ‘oggettivò’ l’ipotesi in definitiva più verisimile al suo modo di far storia. Ridimensionata l’ipoteca desideriana, sarà necessario affrontare le relazioni di Mino giovane coll’ambiente artistico di Roma nelle sue multiformi rappresentanze: dai marmorari di nascita o adozione locale a quelli di più distante origine e cultura, alla discontinua presenza di grandi maestri d’altre arti attivi in città, come Mino, quasi in ‘appannaggio’ di committenza a uno o più principi di chiesa.

Su quest’ultimo versante, la riflessione dovrà attendere prima che il quadro delle certezze ‘materiali’ si perfezioni col definitivo anticipo, subito dopo il ciborio, del disfatto altare di San Girolamo. Eseguito nella stessa sede e per lo stesso richiedente, è da sempre riconosciuto a Mino sull’indubitata falsariga del Vasari: benché spesso appunto con una datazione sulla metà degli anni ’70, ingannevolmente determinata dal rifiuto dell’inizio romano, ma forse anche, presso taluni sostenitori di ‘Mino del Reame’, dal timore dell’accavallarsi di troppe coincidenze (due omonimi al soldo dello stesso committente per la stessa chiesa nello stesso torno di tempo).

Dopo il fortunato esordio ‘privato’ in casa Medici. Mino unì dunque a lungo il suo nome ‘ufficiale’ al mecenatismo non meno gratificante dell’Estouteville, una delle più altolocate figure del panorama politico e religioso europeo intorno alla metà del secolo, in un proficuo scambio, possiam credere, di benefici. La nuova cronologia del ciborio e dell’altare di San Girolamo riveste infatti non minore importanza per l’‘immagine’ del ‘Rotomagense’.62: del quale aiuta a meglio comprendere l’interesse per le arti in connessione (o in contrapposizione?) alle parallele iniziative del pontefice Pio II, generose a Roma d’uno straordinario privilegio verso la cittadella di San Pietro. E forse proprio nel contesto del duplice fervore edilizio vaticano e liberiano fra gli anni ‘50 e ‘60 si potrà mettere a fuoco quell’antagonismo professionale con Paolo Taccone di cui, fatta la tara a spunti aneddotici e sottofondi precettistici, serbano ricordo le pagine del Vasari su Mino ‘del Regno’: nome col quale dovrebbe ormai pacificamente designarsi, insieme ai Romani del tempo, il nostro scultore fresco della puntata aragonese.63 Non meno impegnativa e stimolante sarà stata per lui già la sosta nel circolo estoutevilliano. L’invenzione delle scene maggiori del ciborio sembra rifarsi più a modelli pittorici che scultorei, come suggerisce il predominio degli edifici, assai più frequente nei dipinti contemporanei che nei meno numerosi rilievi in marmo o bronzo. E la presenza, in particolare nel ‘Miracolo’ e nell’ ‘Adorazione’, d’architetture d’uno spirito che potremmo dire, sebben genericamente, ‘albergano’, fa congetturare, assieme all’intento anticheggiante, la conoscenza di Piero della Francesca. Non è forse senza significato che negli anni del ciborio, assai vicini alle grandiose impaginazioni d’Arezzo, il maestro del Borgo attendesse in Vaticano a un ciclo poi perduto, ma del quale le storie minesche farebbero pensare che non fosse molto differente nel pensiero struttivo da quello del coro di San Francesco. Peso ancor maggiore acquista tuttavia, per chi fermamente creda nella restituzione longhiana dei lacerti d’affresco sulla volta della soppressa cappella dei Santi Michele Arcangelo e Pietro in Vincoli, il concomitante o di poco anteriore passaggio di Piero nel cantiere del ‘Rotomagense’.

Se l’ipotesi franceschiana non sembra però scavalcare i limiti d’un rapporto fortuito, effimero, univoco, e incapace di lasciare in Mino un segno profondo (anche a motivo del suo disagio prospettico), più fruttuoso dovette essergli il dialogo con la locale pratica del marmo. Sull’intimità, altro che tranquilla, delle frequentazioni, apre spiragli, come s’è accennato, la vita di Mino ‘del Reame’, licenziata appunto dal Vasari in corpo con quella di Paolo, il fidato scultore del papa, che sta presso il biografo per l’intera scuola romana. Ma al di là delle implicazioni esterne e della letteratura che ne deriva, questa complessa convivenza andrà studiata in precipuo riferimento alle concrete risultanze d’arte. A cominciare dal ciborio, ove l’impressione più fervida è che non poco spazio sia stato lasciato all’apporto ‘indigeno’, come denuncia quella facies classicheggiante di certi inserti o d’intere porzioni che così facile gioco ha avuto nel distogliere dal vero anche i più fini conoscitori.

Ma ad ulteriori approdi guiderà la comparazione delle opere con altrettanta forza: a valutare, cioè, come l’apertura culturale di cui Mino dà prova a Santa Maria Maggiore l’abbia premiato facendogli strada quale persona ‘trainante’ nei confronti degl’immediati sviluppi della plastica romana. E qui molte zone d’ombra della critica dipendono ancora dalla troppo prolungata assenza del precoce episodio di riferimento.64

Se questo articolo, realizzato sotto la guida del prof. Giovanni Previtali, vede ora la luce, molto è dovuto alla sensibilità e alla pazienza del prof Luciano Bellosi, prodigo di molti aiuti. M’è grato ricordare inoltre i preziosi consigli della prof.ssa Anne Markham Schulz, ai quali non sempre son stato in grado di tener dietro. Molto pure mi son giovato della grande disponibilità della prof.ssa Paola Santucci e dei dott. Francesco Aceto e Alessandro Bagnoli.

NOTE

1) Si veda a tal proposito Giovanni Previtali. Il Vasari e l’Italia meridionale, ne: II Vasari storiografo e artista. Atti del Convegno Internazionale nel IV centenario della morte. Arezzo-Firenze, 1974, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Palazzo Strozzi, Firenze. 1976. pp.691-699 (in part. pp.692-696.)

2) Per una presa di coscienza su quest’ultimo ordine di problemi mi sento particolarmente obbligato, anche in virtù dei loro riferimenti al tema della scultura, alle osservazioni preliminari di Giovanni Previtali. Alcune opere ‘fuori contesto’ Il caso di Marco Romano, in ‘Bollettino d’arte’. 22. 1983. pp 41-68.

3) P. de Angelis 1621 (i titoli così abbreviati vengono sciolti nella nota finale, dove la bibliografia specificamente relativa al ciborio attinge un ordinamento cronologico). I.V. cap. IX. p.83.

4) Un’altra, precedente veduta del complesso, assai meno considerata, e nella cornice del foglio liberiano di Giovanni Maggi, quarto della raccolta dedicata dall’incisore alle più notevoli chiese di Roma e ai loro monumenti. Il riquadro (ripr. ora in Roma 1300-1875, L’Arte degli Anni Santi [catalogo della mostra. Roma. Palazzo Venezia. 1984-5], a cura di Marcello Fagiolo e Maria Luisa Madonna. Milano. Arnoldo Mondadori Editore, 1984, p.368) mentre semplifica le linee architettoniche, si rivela utile (cfr. infra, n.11) per la resa puntuale d’alcuni particolari iconografici. La stampa non può essere stata impressa per il giubileo del 1600, come s’afferma invece ad es. nella relativa didascalia di Mariano Armellini. Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX Nuova edizione.[….] a cura di Carlo Cecchelli [….]. Roma. Edizioni RO.R.E di Nicola Ruffolo. MCMXLII t.l. p.286), o anche a p.4 di R. Kautheimer 1971, dacché nello scomparto centrale appare già perfettamente realizzata, la Cappella Paolina: si deve dunque ritardare agli anni estremi della vita del Maggi, morto nel 1618. Il ciborio si trova infine ancor prima raffigurato, in maniera pure ‘compendiaria’, in uno dei quattro affreschi con la riproduzione di chiese stazionali ora riferiti al Gentileschi giovane nel vestibolo nord del Salone Sistino alla Biblioteca Apostolica Vaticana, decorato nel 1588-9 (cfr. Klaus Schwager, Die architektonische Ernewerung von S. Maria unter Paul V. Bauprogramm, Baugeschichte, Baugestalt und ihre Voraussetzungen, in ‘Roemisches Jahrbuch fuer Kunstgeschichte’ XX (1983), pp.241-312 e fig.36 a p. 288 , n.224 e fig. 36 a p.288). Il pittore ha rinunciato quasi a dare le parti figurate (solo il pannello mediano è schizzato, e in modo irriconoscibile, ma ha conferito suggestivo risalto alle decorazioni tardogotiche dcl frontone anteriore e della cupola, trasformate in bizzarri giochi manieristici.

5) Vi si conservano nel fondo dei codici, alle segnature da T 74 a T 95. Nel catalogo manoscritto del lascito bianchiniano compaiono sotto il titolo di Monumenti per la storia della Basilica Liberiana.

6) Historia / Basilicae / Liberianae / S. Mariae Majoris / quae dicitur / ad Praesepe /’ auctore ‘ Josepho Blanchino /Veronensi / Presbytero congregationis Oratorii /Sancti Philippi Nerii de Urbe, attualmente sprovvista di segnatura. L’impressione del frontespizio (Romae, Anno Domini MDCCLIV. /Ex Typographia Haeredum Jo. Laurentii Barbiellini in Foro Pasquini [….]) non è, come si sa, che il risultato d’una prova compiuta quando l’opera era ben lungi dal sortire la mole odierna. Fra i contributi affatto personali del canonico Strozzi all’impresa letteraria, uno s’intitola appositamente all’altare d’Estouteville: Explicatio Anaglyphi miraculum nivis in veteri ciborio exhibentis (1 X, par. 109, foll. 354v-396v). Ma l’attacco sferrato dall’autore contro il Tillemont e il Baillet sul terreno dell’agiografia non lascia spazio a distrazioni estetiche.

7) Roma. Bibl Vallicelliana, pacco T 86. quaderno I: Lettera di Pier Filippo Strozzi al Padre Giuseppe Bianchini intorno al Corpo di S. Girolamo. I passaggi salienti furono fatti conoscere nel 1918 da G. Biasotti (pp.53-5) e non paiono abbisognare d’altra edizione.

8) Pubblicato da G.C. Sciolla 1970: cfr. infra, n.36.

9) In questa formella l’autore dell’idea iconografica sembra aver voluto imprestare alla leggenda paleocristiana non solo un’ambientazione, ma anche indumenti e volti contemporanei. Già altri hanno individuato, con l’aiuto di ritratti coevi, il pontefice Pio II nei panni del suo lontano predecessore Liberio che traccia il perimetro dell’edificio (cfr. ad es. D. Gnoli 1890, p.97, e G. Biasotti 1918, p.54 n. 4) e il committente in quelli del cardinale che indica con la mano sinistra il punto in cui è avvenuta la prodigiosa nevicata (l’intuizione, già ad es. in G. Biasotti 1918, lg.cit. è servita a A. Callisen 1936, p.402 e fig. 4, assieme ad altri elementi, per rendere il debito anagrafico al ritratto del medesimo personaggio nel Metropolitan Museum di New York). Per la possibilità d’una nuova identificazione cfr. infra, n.49.

10) Sempre facilmente identificabile grazie al nome inciso su un cartiglio Ecco l’ordine biblico: ‘Giosuè’. ‘David’. ‘Salomone’. ‘Elia’. ‘Isaia’. ‘Geremia’. ‘Ezechiele’. ‘Daniele’.

11) ‘Pietro’ e ‘Paolo’. ‘Stefano’ e ‘Lorenzo’. ‘Michele Arcangelo e Giovanni Battista’, uno d’incerta denominazione e ‘Caterina d’Alessandria’. Il terzo paio s’osserva nitidamente sul prospetto principale nella stampa di Giovanni Maggi (cfr. nota 4). Che il guerriero loricato (sulla sinistra), alle prese col mostro, sia Michele (come voleva fra gli altri D. Gnoli 1890, pp.83 e 103-4) piuttosto che Giorgio (P. F. Strozzi in G. Biasiotti 1918. p.55, G. C. Sciolla 1970, p. 121, et alii.), mi sembra possa indirettamente ricavarsi dalla devozione al primo dimostrata in altre circostanze dal committente: in patria finanziò notevoli lavori d’ampliamento dell’abbazia costiera del Mont-Saint-Michel, e la principale delle cappelle da lui fondate in Santa Maria Maggiore portava il titolo dei Santi Michele Arcangelo e Pietro in Vincoli (cfr. avanti le note 15 e 36).

12) Cfr. A. Valentini 1837, pp.83-85 e nn. 191-2. F. Liverani 1854. n.14 a p. 107 (priva di rinvio nel testo, pp. 81-2); F. Fabi Montani 1867, pp. 28 e 30.

13) Cfr. A. Valentini 1837, pp. 104-10 e nn. 235-8; F. Liverani 1854, lg cit: F. Fabi Montani 1867, p. 28.

14) F. Fabi Montani 1867, pp. 28 n. 3 e 37.

15) Vi porta il numero d’inventario 28.747. Per le sue diverse appartenenze nel corso del tempo cfr. D. Gnoli 1890, p.95 n.l; D. Angeli 1905, p. 18 e n. 21 [a p. 144] Antonio Munoz, Pièces de choix de la collection du Comte Grégoire Stroganoff à Rome I- Roma. Unione Editrice. MCMXIl. vol. II, pp. 120-1, tav. XCI; Roberto Longhi. Il disfacimento della collezione Stroganoff (1926) ora in Opere complete. Firenze. Sansoni, vol. Il (1967), pp.63-75 (p.70); S. Zuraw 1985, pp.190-2. La spettanza al ciborio di questa ‘Madonna’ anziché di quella consimile che porta la firma ‘OPUS MINI’ e si confonde fra gli avanzi dell’aula comiziale del capitolo va qui ribadita, sebbene già molti abbian avuta cura di farlo: sussiste ancora, infatti, un po’ di confusione in proposito (cfr. ad es. G.C. Sciolla 1970, pp. 25, 118, 121 e fig. 17, o J. Pope-Hennessy 1985, p. 322). Le vicende separate delle due opere furono ricostruite sulla scorta degli abbozzi bianchiniani in Vallicella da G. Biasotti 1918 (pp.52-4), il quale pure dimostrò con l’ausilio della tavola incisa del de Angelis mediante il confronto con le cornici e le dimensioni degli altri rilievi dell’attico che non la ‘Vergine’ tuttora a Roma bensì quella adesso negli Stati Uniti occupava la sommità della faccia anteriore del complesso. L’autonomia dell’altra è confermata, in aggiunta a quelle precisazioni, dalla segnatura sul suo davanzale, che non si spiegherebbe altrimenti, poiché una scritta identica correva già, come vedremo, lungo l’architrave inferiore del ciborio, e proprio sul lato rivolto verso l’ingresso, dove s’assumeva ch’essa fosse esposta.

L’equivoco non deve risalire al di là del secondo Ottocento – giacchè A.Valentini l837, p.85 e n.191, tav. LXXXVII, si mostra correttamente informato – e va senz’altro messo sul conto della vendita da parte del Capitolo. Ancora nel 1881 però conosceva bene gli ‘estremi’ della questione l’eruditissimo P. Adinolfi 1881 (vol. II. pp.177 e 205 e nn. 2-4 a questa p.) al quale convien rifarsi dopo un secolo e più in cui quasi nessuno sembra averlo consultato in relazione al nostro argomento: neanche il Biasiotti, che pure forse partì da lui per le sue note chiarificatrici, compresa la scoperta della collocazione settecentesca della ‘Madonna’ a sè stante nel sito dell’ ex cappella dei SS. Michele e Pietro, patronato del cardinal d’Estouteville.

16) D. Gnoli 1890, p.91, che annota anche la stima dei pezzi nella prima cessione (centoventicinque lire l’uno) e, approssimativamente, la data del cambio di proprietà (‘circa l’anno 1872’).

17) Da una pubblicazione morava tardo ottocentesca ho appreso che l’insolita migrazione delle statue si deve al langravio Friedrich von Füerstenberg, arcivescovo-principe di Oloumuc (1813-92) che a partire dal 1883 fece rimaneggiare e ampliare in forme neogotiche la sua sede, provvedendo insieme all’acquisto o alla commissione ex novo d’immagini devozionali e suppellettili liturgiche (Kirchliche Kunst-Denkmale aus Olmutz. Mit Unterstützung des Hohen K.K.Ministeriums für Culturs und Unterricht hrsg. von Kaiser Franz Josef-Gewerbe-Museum im Olmutz. Erläuternder Text von prof. Adolf Nowak […], Zweite serie. Olmutz: Ed. Holzel Buch – und Kunsthandlung, MDCCCLXXXXII, pp. 53-6). Il Fürstenberg, che come alto dignitario ecclesiastico frequentava la curia pontificia dal 1880 (ebbe il titolo di San Crisògono), potè entrarne in possesso direttamente a Roma.

18) Tenuto conto che un palmo romano equivaleva a quasi ventitré centimetri, si raggiunge la misura d’un metro e un quarto presa odiernamente sulle statue di Olomouc.

19) Già pubblicato da G. Biasiotti 1918, p. 55, è alla p. 11 del testo settecentesco (cfr. n. 7). da cui ho direttamente ripresa la trascrizione. L’assenza d’attributi iconografici significativi dovette metter in difficoltà pure i riguardanti di parte morava, se il Novak così s’esprime in un curioso brano, dal quale risulta ancora confermata, ove mai ve ne sia bisogno, la provenienza esquilina dei quattro santi: ‘Diese vier Statuen standen durch 800 Jahre in der Kirche Santa Maria Maggiore oberhalb der confessio in Rom und wurden von dort […] erworben. Sie sollen in die genannte Kirche in gebrochenem Zustande von den Ausgrabungen in Rom gekommen sein und demnach den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung angehoeren. Die Statuen sind Darstellungen aelterer Maenner, welche aus aufgeschlagenen Buechern singen oder laut sprechen […]’ (Kirchliche Kunst-Denkmale cit. p.54. Mi sembra tuttavia degno di nota il fatto, troppo preciso per esser casuale, che i ‘Padri greci’ siano approdati in una regione abbondante per ben noti motivi storici d’analoghe presenze sacre. Con ogni verosimiglianza il principe d’Olomouc o i suoi agenti non erano all’oscuro dell’identità tradizionalmente (e plausibilmente) assegnata alle indecifrabili figure (e sulla quale cfr. pure F. Fabi Montani 1867, p II) e P. Adinolfi 1881, vol. II. p.177).

I pesanti strali dorati sugli orli delle vesti e dei manti, sui lacci dei sandali e lungo i margini dei volumi sembrano dovuti al medesimo intervento che durante il regno di Pio IX e l’arcipretura di Costantino Patrizi sfigurò i marmi della sala canonicale.

In chiusura della restituzione del programma figurato, un ultimo problema richiede d’esser discusso. Dal 1961 è esposto nella Joe and Emily Lowe Art Gallery dell’Università di Miami a Coral Gables (Florida) un frammento (cm. 110 x 208: deposito 1921 della Kress Collection) molto simile nell’insieme e nei particolari ornamentali agli archi del ciborio: reca nei tondi l’episodio dell’Annunciazione, con la ‘Vergine’ a destra e l’ ‘Arcangelo’ a sinistra. Il marmo è stato classificato da U. Middeldorf 1976 fra le cose superstiti dell’altare del cardinale di Rouen (p.28 e fig. 55, con l’esigua bibliografia precedente), ma il collegamento non si può purtroppo mantenere. Gli otto tondi ‘paleotestamentari’ ancora a Roma bastano infatti da soli a riempire gli altrettanti semipennacchi. Anche per l’iconografia l’ ‘Annunciazione’ è superflua, dal momento che vi s’avrebbe la replica del soggetto d’uno degli scomparti dell’attico. Ed ha pure forse peso il silenzio in proposito delle scrupolose registrazioni notarili ed epistolari del 1747. All’ipotesi manca infine il conforto d’una stretta parentela stilistica col resto delle figurazioni liberiane, circostanza implicitamente valutata e risolta dallo stesso Middendorf attraverso la generica assegnazione del fine prodotto a marmorari subordinati al primo maestro.

L’arco di Miami mi sembra ad ogni buon conto meritevole d’attenzione come segno della fortuna del nostro ciborio in ambito figurativo Nella stessa sfera d’indizi rientra, come già vide D. Gnoli 1890, p.91 n. 6, il frammento in marmo del secolo XV ‘riciclato’ nel sepolcro di Lelio Guidiccioni (morto nel 1643) nell’atrio di San Gregorio al Celio, e derivato per imitazione dai timpani al sommo del monumento Estouteville.

20) Superata la lacunosità della ‘tradizione del testo’ giustamente deprecata finora, resta semmai il desiderio d’un’ampia e organica campagna di rilevamenti fotografici, che permetta quanto in passato il buon senso ha spesso suggerito e a cui sul momento, pure per ragioni di spazio, non è possibile, nonché lecito, soddisfare: e cioè una delimitazione degli apporti individuali dei partecipanti all’impresa, o almeno una distinzione dei ruoli di bottega da quello del primo maestro, al quale, ‘come se… avesse avute le braccia di Briareo’, conviene pure in primo luogo risalire (la citazione mitologica è tolta da S. Fraschetti 1900, p. 496, che però la rivolgeva con spirito polemico contro la riduzione cui intanto, a ragion veduta, s’accede).

21) Nel primo sono stati sfruttati, proprio come a Santa Maria Maggiore, due monoliti porfirei di fattura antica. Su di essi e sulla struttura che li contiene, cfr. Domenico Gnoli. Le opere di Mino da Fiesole in Roma. IV, in ‘Archivio storico dell’arte’. III (1890), pp. 258-71 (pp.266-7) e part. p.267 e n.2) e Idem. Ricostruzione del Monumento del Cardinale Forteguerri di Mino da Fiesole, ibidem. IV (1891), p. 209 e figg. alle pp. 210-2 che danno ancora le informazioni più puntuali. Alle quali si può aggiungere di passata che da due schizzi del codice Albani 201 di Windsor I (secolo XVII dalle raccolte cartacee di Cassiano dal Pozzo), inediti se non m’inganno (foll. 104 e 186), si risale allo stato più genuino dell’opera, prima della distruzione e del successivo ripristino di fine ‘800. Nel secondo disegno, che riproduce l’insieme, è pertanto documentata anche la presenza, davanti alle colonne ai lati del sarcofago, dei due perduti reggiblasone che lo Gnoli finemente congetturava in analogia con la tomba del conte Ugo di Toscana alla Badia Fiorentina. Lo smembrato mausoleo di Paolo II in Vaticano illumina forse più chiaramente la predilezione minesca nei confronti della colonna, se si considera che per esso i due piedritti marmorei, ricoperti di vegetazione stilizzata, sono stati lavorati appositamente. Alla tomba pontificia sembra essersi ispirato l’anonimo artefice del sepolcro del cardinal Anton Jacopo Venerio da Recanati (morto nel 1479) in San Clemente, ove le colonne marmoree scolpite derivano però dallo spoglio del ciborio di papa Giovanni II (532-5) nella stessa chiesa. In ottemperanza alla tradizione, la colonna si vede utilizzata ancora durante il ‘400, nel ciborio in tabernacoli dalla pianta centrale, pure nella Toscana, che sembra essere significativamente dopo Roma la zona di maggior persistenza del genere destinato a mutarsi poi in baldacchino.

22) G.C. Sciolla 1970, p. 24 e n. 10.

23) Se non fosse che ai tempi del Maggi e del de Angelis le adiacenze dell’altare avevano subito i rimaneggiamenti del cardinal Pinelli, si potrebbe giudicare con più serenità delle parti inferiori delle loro stampe, ed appurare se le concordanze con Urbino toccavano anche i due alti plinti che a San Domenico sono sottoposti alle colonne e in Santa Maria Maggiore sembrano aver delimitato la fronte tardocinquecentesca della fenestrella Confessionis. Il foglio del Maggi indurrebbe a credere che i piedistalli fossero parti integranti del monumento d’Estouteville e che all’epoca del Pinelli si fossero prestati a inquadrare la nuova fenestrella: si elevano infatti quasi per intero al di sopra del piano della zona ‘papale’. Nel libro del de Angelis, invece, l’insieme delle basi e della finestra è abbassato al livello dei cinque gradini superiori della doppia scala d’accesso al presbiterio. Benché questa seconda soluzione sembri a tutta prima più rispettosa della logica, l’altra pare avere dalla sua la conferma dell’affresco alla Biblioteca Apostolica (cfr. n. 4).