Il cosidetto “non finito” di Michelangelo e la sua ultima “Pietà”

di Michele de Benedetti

da Emporium, n. 675, p. 98, Bergamo, 1951

Mi richiamo all’appassionante problema delle numerose sculture che Michelangelo non ha condotto a termine o nelle quali ha soltanto abbozzato od anche tralasciato alcune parti in contrasto con altre perfette sino alla patina. Ma il dissertare sul « non finito », come è stato fatto sin qui, mentre anticipa la conclusione, suggerisce l’idea di una possibile valutazione e definizione del « finito » in arte, ciò che è inammissibile, sia in generale, trattandosi di concetto evidentemente variabile con i tempi, le forme, le espressioni e l’interpretazione degli artisti, sia, per di più, in riferimento all’opera così vasta, varia e possentemente originale del Buonarroti medesimo. Il quale, se anche portato per intelletto e natura ad immaginare e a vedere sempre grande architettonicamente e monumentalmente a parecchi capolavori per mezzo di tutti i lenocini della sua meravigliosa tecnica di scultore, la più elaborata, perfezionata espressione di quel «concetto », come egli lo ha chiamato, che intravedeva già circoscritto in ogni blocco di marmo; nulla tralasciando, anzi tutto esaltando nella «plasticità esasperata del movimento », secondo le parole di Berenson (ed vorrei aggiungere del « sentimento », perché il movimento è in funzione della drammaticità), tutto, ripeto, volumi, forme e dettagli anatomici di quei mirifici corpi umani che popolano il suo universo eroico.

Se, tuttavia, egli, obbedendo al proprio istinto o giudizio od anche necessità o ragione contingente ha lasciato alcune o molte opere « imperfette », quali le definisce Vasari, non è ad unica o prevalente spiegazione che si deve ricorrere, come si è ricorsi sinora sempre per via di ipotesi, movendo da premesse diverse di natura ideologica, filosofica o religiosa, o, viceversa, da dati di ordine storico o tecnico. Occorre, invece, mettersi di fronte alle singole opere per studiare le loro reali o presunte incompiutezze in rapporto all’insieme e sforzarsi di comprendere per quali principi ed in quali circostanze Michelangelo è stato spinto più di una volta a subordinare la perfetta realizzazione di singole parti all’effetto totale dell’opera d’arte e dove anche ciò gli sia stato imposto da necessità, per inesatta valutazione del blocco di marmo o difetti, oppure per varianti al primitivo disegno, gli ha concesso risolvere, anzi, meglio superare, deficienze e difficoltà con eguale od anche più possente risultato.

L’interpretazione generica del Vasari, che si riferisce alla incontentabilità dell’artista, ( « egli era ito tanto con l’arte e col giudizio innanzi che come egli aveva scoperto una figura e conoscendovi un minimo di errore », ecc. ) ha senza dubbio una base di verità; ma essa non può applicarsi se non ai casi nei quali Michelangelo ha volutamente interrotto ed abbandonato una scultura iniziata. Ciò che si può anche spiegare più di una volta con le vicissitudini della sua travagliata esistenza che ha così spesso interferito sull’attività artistica. Ricordiamo che Leonardo ha in egual modo lasciato parecchie opere incompiute e per lui possono valere le stesse considerazioni.

Il contenuto, puramente spirituale, d’altra parte, che il Thode (1) dà a cosifatta incontentabilità sul fondamento di un conflitto creatosi fra l’anima angosciatamente cristiana del Buonarroti e l’inspirazione artistica che lo spingeva ad esprimersi per mezzo della Scultura, arte di origine e di natura pagana nella sublimazione del nudo (in contrapposto alla pittura, rivelazione del Cristianesimo, secondo la tesi hegeliana) ha potuto certamente esistere o meglio coesistere nella così travagliala coscienza di Michelangelo, che solo nel tormento attingeva, come tutte le anime veramente grandi, alla pienezza.

« Mille piacer non valgono un tormento »

ed avere esercitato una viva azione specie nell’ultimo periodo della sua vita e della sua opera: ma non spiega allatto perchè egli abbia portato innanzi alcune sculture ed alcune no, o tralasciato, in apparenza, talune parti in confronto di altre.

I vari scrittori che hanno discusso il problema, oscillano in genere tra tesi diverse e cadono in contraddizioni od affermazioni perfino inesplicabili. A. Bertini che ne ha fatto oggetto di studio in due articoli sull’ « Arte » (2). dopo aver scritto: « non si può negare che la predilezione di Michelangelo per il tutto tondo, l’affermazione del rilievo come unica realtà artistica riesce in completa contraddizione col non finito » (ciò che. confesso, non riesco a comprendere, perchè se mai, il « non finito » non fa che accentuare la massa semplice, ossia il rilievo), aggiunge, riferendosi ai due marmi del Bargello e di Londra, che, per di più, sono bassorilievi « certo M. non li avrebbe considerati come opere finite, perchè il suo ideale: era il rilievo assoluto (?). ma egli non poteva continuarli perchè procedendo oltre ne avrebbe diminuito l’intensità lirica: il fantasma lirico in quella forma aveva già trovato completa realizzazione Egualmente parlando dei quattro Prigioni di Firenze ripete che « le ha abbandonate quando si è accorto che procedendo oltre avrebbe mutilato il suo fantasma poetico. Non è affermare che le considerava invece – finite – ? a parte il concetto di un « fantasma poetico, disgiunto in un’opera d’arte figurativa dalla realizzazione pittorica o plastica che le parti ancora informi, ossia taciute, diciamo pure sottintese, suggerirebbero meglio che se fossero espresse.

Carlo Aru, riesumando dopo alcuni anni il tema in un articolo dell’ Arte »(3) ha ritenuto di trovare qualche ragionevole lume », come egli dice, partendo da un passo del Cellini nei « Discorsi sopra l’arte, dove questi tratta della differenza fra pittura e scultura: « la scultura incomincia ancora ella per una sol veduta, di poi si comincia a volgere a poco a poco; e trovasi tante difficultà in questo volgersi che quella prima veduta che avrebbe contento in gran parte il valente scultore, vedutola per l’altra parte si dimostra tanto differente da quella quanto il bello dal brutto, ecc.. Donde laboriosamente conclude: « le precisazioni celliniane valgono per considerare sotto un nuovo aspetto il problema del « non finito in Michelangelo e applicandole con senso di misura possono servire a spiegare l’abbandono di alcune opere, sulle quali lo scultore non pose più mano appena dal marmo cominciò a liberarsi una nuova veduta, secondaria – se non addirittura nulla – nella creazione del proprio spirito, ma che invece nella realizzazione, considerata da un nuovo punto di vista, poteva acquistare un particolare valore, il quale se non distruggeva, attenuava certo la preponderanza della veduta prima e principale ».

Tuttavia lo scrittore che in questa guisa afferma e determina l’origine dei presunti errori di Michelangelo ai quali si era limitato ad accennare il Vasari come ipotesi attribuita all’acume del giudizio critico dell’artista stesso, ha tralasciato un altro passo dei Cellini (4) che mentre descrive con concisione ed esattezza mirabili la pratica condotta dallo scultore ne esalta il risultato: « Il miglior modo che fino ad oggi si sia veduto usare è stato ritrovato dal Buonarroti, il quale è questo che, poiché si sarà disegnata la figura principale, si debba per quella banda cominciare a scoprire coi ferri in quella guisa che un artefice farebbe dovendo scoprire una figura di mezzo rilievo, così a poco a poco nel detto modo veniva quel meraviglioso artefice e scoprire le figure dei suoi marmi ». E quando ne discorre il Vasari questi aggiunge che allo scultore « occorre » una perfezione di giudizio assoluta e subito, di maniera ch’ella conosca sin dentro ai marmi l’intero assunto di quella figura che essi intendono di cavarne et possa senz’altro modello prima far molte parti perfette… come ha fatto divinamente Michelangelo.

Or dunque, al contrario di quel che congettura l’Aru, pure partito da un’esatta premessa, è per appunto la teorica e pratica della scultura in pietra ripresa dal Buonarroti che conferisce ad essa i suoi massimi valori ed, anzitutto, quello assoluto di origine, cioè connessione e coordinazione di masse costruite, composizione e decorazione di piani, subordinatamente ad un’architettura reale ma anche solo potenziale, ossia determinata dal punto di vista dalla collocazione e dal « ragionevol lume », come indica lo stesso Buonarroti in una lettera a Benvenuto Cellini. oltre da quello che nelle sue opere si potrebbe chiamare « lo spazio chiuso ».

Egli ha, infatti, sempre inscritto le immagini entro uno spazio rigorosamente determinato, tal volta stato suggerito dalla stessa forma del blocco di marmo, in forma di figura geometrica, un triangolo, una piramide, in genere un cerchio od una curva, ciò che dà subito il senso della stabilità e dell’eternità. Statue gruppi isolati sono, inoltre, da vedersi quasi sempre come in una nicchia, comunque appoggiate ad una parete, il che non solo gli ha permesso di lasciare il retro di parecchie sculture in superficie piatta, ma di applicare, come spiega il Cellini, quello che avrebbe dovuto apparire un « tutto tondo » le leggi dell’alto e basso rilievo.

Se si prende, ad esempio, a considerare quella scultura di Michelangelo che prima fra le importanti è anche la sua più spontanea, la Pietà nella chiesa di S. Pietro, vediamo che in essa le due figure si identificano in una stessa rappresentazione e il corpo del Cristo prende un aspetto di bassorilievo che è della più grande arte e che ricorda i frontoni del Partenone.

Così nelle Tombe dei Medici ottiene meravigliosi effetti di prospettiva lineare ed aerea, di chiaroscuro e di colore, con qualunque mezzo trovi utile usare, come quello di lasciare alcune parti abbozzate accanto ad altre completamente rifinite, di smorzare piani principali in piani secondari, di valersi negli scorci in rapporto alla veduta frontale obbligata, di calcolare sapientemente il risultato delle luci e delle ombre derivanti dalla collocazione ambientale. Dacché le teste maschie del Giorno e del Crepuscolo, già relativamente piccole secondo i canoni che Michelangelo applicava alla figura umana, sarebbero risultate ancora ridotte di proporzioni ed immeschinite dalla modellazione dei dettagli del volto, egli non ha avuto alcuno scrupolo artistico a lasciarle in abbozzo, se pure diversamente condotte ed in contrasto con l’accarezzata perfezione del resto. Esse appaiono così anche più potenti ed espressive ed è assolutamente un forzare il senso dell’allegoria, il voler vedere, come alcuni hanno fatto, nella rude maschera del Giorno un accorgimento estetico e doloroso per le sorti della Patria, mentre, se mai, è nell’averne semicelato il volto e lo sguardo pieno d’ombra e di corruccio dietro la spalla possente che può riconoscersi il disdegno che vi alberga.

E se il marmo gli è mancato nella statua della Vergine posta al centro della stessa Cappella, tale clic il braccio destro è indicato appena sommariamente, ciò nulla toglie alla compiuta rappresentazione del gruppo quale ci appare in un disegno dell’Albertina. Il Ruskin, appunto cita la statua quale esempio là dove afferma che la scultura non deve cavare la l’orma di una cosa dalla pietra, ma l’effetto di questa forma, ossia non realizzarla, ma fissarla nel marmo in potenza (5). Nessuno si accorge egualmente per l’abilità della risoluzione che nello stesso Mosè di S. Pietro in Vincoli tutto il lato destro segue una linea perpendicolare e lo scultore Guillaume (6) ritiene occorra cercarne la causa nel blocco di marmo calcolato ferse per una diversa collocazione.

Nel busto di Bruto l’orecchia è appena accennata e tuttavia quel ritratto cosi potentemente immaginato per rappresentare un’idea ed un carattere, non appare certo meno reale e perfetto. In quanto al S. Matteo, è da ricordare, anzitutto, che si trattava di una delle dodici statue che i consoli dell’Arte della Lana e l’Opera del Duomo avevano ordinate e di cui fu poi sciolto il contratto nel dicembre 1505, quando Michelangelo non aveva cominciato che quella. Esclusa l’ipotesi del Fechheimer (7), che vi vede soltanto l’abbozzo di un altorilievo e non di una statua, l’opera è del più grande interesse appunto perchè ci permette di seguire praticamente il processo della tecnica michelangiolesca. La figure – secondo descrive con precisione lo stesso Guillaume — est encore engagée dans un bloc de marbre qui rassemble à ne grande dalle, de telle sorte qu’on ne sait si l’on a affaire à une statue ou à un bas-relief: quant à l’exécution elle est conduite comme celle d’un dessin et elle en a tout l’aspect. Les raccourcis, les parties que l’artiste a volou éclairer, celles qu’il a mise dans l’ombre appairesent dans la masse qui les enveloppe encore comme dans l’atmosphère d’un tableau en grisaille. latti le ciséau, par des artifices singuliers, a crajonné et estompé les formes, de l’apôtre dans cette sculpture d’un genie encore indeterminé et qui fait songer à un carton ». Ed il Justi (8) commenta: « Questo San Matteo è come il soggetto per una statua un po’ strana e certamente contraria a qualsiasi principio accademico ».

Ci troviamo dunque in presenza di un’opera solo iniziata. la quale ci rivela più di ogni altra il segreto dell’impressione così grande che ci danno le sculture di Michelangelo, anche solo abbozzate ed incomplete, ma dove l’immagine ultima risulta in potenza in tutti gli stadi del lavoro. Bisogna ricordare, d’altronde, che le statue mutilate o volutamente e parziali e frammentarie non ci offendono, anzi talora ci soddisfano maggiormente per la limitazione della rappresentazione spaziale ed il consolidamento, direi quasi, che ad esse ne deriva. da un lato isoliamo senza sforzo il frammento dalla figura di cui farebbe parte (così nella forma sappiamo astrarre dal colore), dall’altro esso recita la fantasia ad una segreta opera di completamento, profondamente suggestiva e in cui consiste ciò che il Baumgart – a proposito della Pietà Rondanini – definisce « l’incanto proprio delle cose rimaste imperfette. »

Ma prima di concludere, e per concludere, è necessario riferirsi ad un dato essenziale. anzi fondamentale del quale nessuno ha tenuto conto, tanto che si è affermato perfino che Michelangelo ha trovato la sua più perfetta espressione nella pittura, dove nulla ha trascurato o tralasciato. Ossia che il così detto « non finito», o presunto tale non è e non può trovare la sua spiegazione e giustificazione, se così si vuole, se non in rapporto alla materia esclusivamente usata da Michelangelo scultore, la pietra (9), dalla cui natura, dai cui caratteri, come dalla pratica della lavorazione e dai risultati che se ne possono ottenere, dipendono anche i caratteri dell’opera d’arte. Se avesse eseguito nel bronzo la statua di Giulio II, della quale il Vasari ricorda il modello: condusse Michelangelo questa statua finita di terra, od altre opere, la realizzazione sarebbe apparsa diversa da quella delle sculture in marmo e tranne la maggiore o minore larghezza di modellazione, certo nessuna parte avrebbe potuto lasciare in abbozzo.

Partito, dunque dal disegno, che è stata la più grande delle sue facoltà « la forma elementare ed il modo supremo di espressione » e che segna l’inizio della scultura nell’antichità, e vista l’immagine, ripeto, in funzione di un’architettura reale o ideale, la sua realizzazione nella pietra non ha nulla a che fare con quella che sarebbe risultata dalla plastica. « Io intendo la scultura quella che si fa per forza di levare: quella che si fa per via di torre è simile alla pittura ». Essa gli ha permesso, anzi meglio, lo ha obbligato a quella varietà di mezzi di espressione di effetti prospettici che assorbono i dettagli nella rappresentazione totale e suggeriscono le parti mancanti e completano quelle accennate e sbozzate. E dacchè è uno stesso processo teorico e pratico che egli seguiva in tutto il lavoro, ai nostri occhi e alla nostra sensibilità possono apparire perfette anche le sculture evidentemente interrotte e nelle quali, tuttavia, risulta quell’unità di apparenza che è l’essenza dell’opera d’arte.

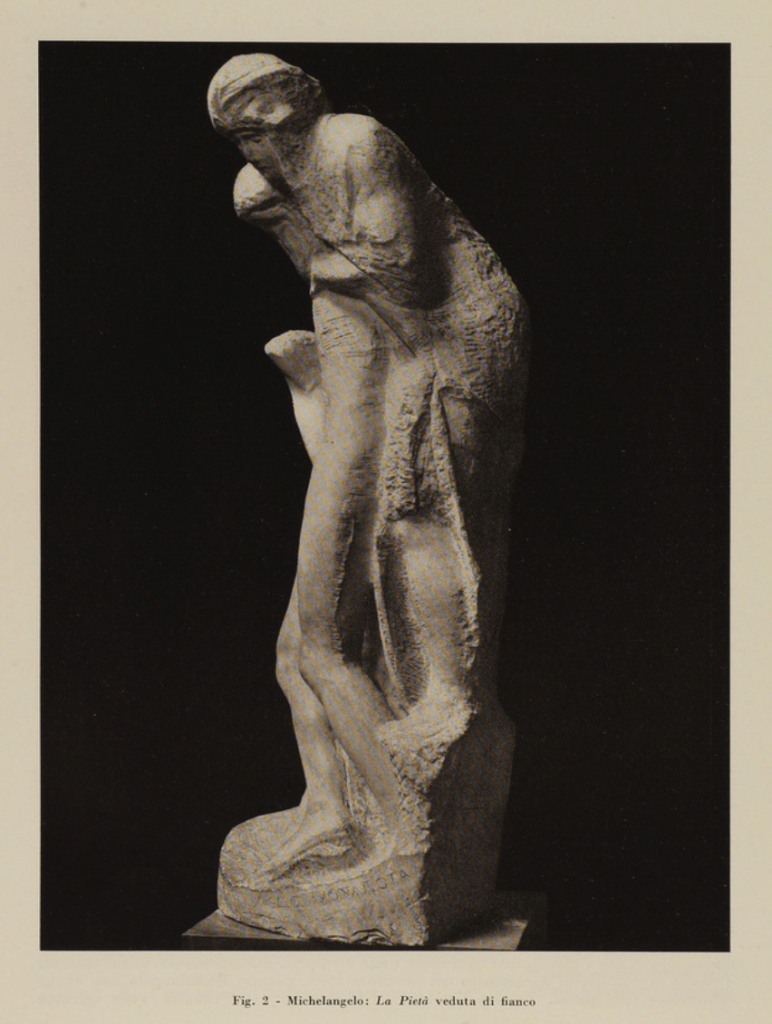

Con la Pietà, già nota come Pietà Rondanini, ora Sanseverino, il problema si sposta e si accentua in profondità sia dal punto di vista spirituale che da quello artistico e tecnico. Se il S. Matteo ci rivela il processo della pratica michelangiolesca nei vari stadi della scultura in pietra, nell’ultima Pietà assistiamo alla metamorfosi misteriosa e prodigiosa di una rappresentazione scultoria in un’altra eseguita direttamente nel marmo e mentre si ammira l’ardire e la maestria dell’artista, vorremmo attingere all origini ed alla ragione di un travaglio quasi sovrumano, dell’animo che lo ha spinto, dell’energia che lo ha assistito in così tarda età. Vorremmo anzitutto renderci conto dei risultati che egli si prometteva, del come egli vedeva la nuova opera che se anche interrotta poi dalla morte, non avrebbe mai potuto, affrontata e condotta in simili condizioni, raggiungere un grado di compimento molto diverso dall’attuale.

Ed è ciò per appunto che getta nuova viva luce sul problema del « non finito » di Michelangelo, che in quest’ultima opera si rivela e si afferma solo come un altro modo di « finito », intenzionale, meditato, voluto, perchè inevitabile, mentre in altre, come abbiamo visto. può non essere stato che felice soluzione o superamento. Egli ha, dunque, parallelamente od in conseguenza dell’evoluzione del suo pensiero filosofico e religioso, rinunciato ad usare quali solo mezzo di espressione l’elaborata possanza dei corpi umani agitati dal loro interiore tormento. Se la forza espressiva della schematizzazione, della sintesi della forma non era mai stata estranea alla sua concezione ed al metodo di scultore, qui egli ha voluto portarla al massimo esponente. Quanto lontani dall’Olimpico « Redentore trionfante » della Minerva, dove si era forzato di raggiungere il sogno caro a tutti gli artisti della Rinascenza, quello di conciliare l’anima cristiana con la bellezza Pagana !

Rifacciamoci alla storia del gruppo. « Fu necessario trovare qualcosa poi di marmo », scrive il Vasari, « perchè e’ potesse ogni giorno passar tempo scalpellando e fu messo un altro pezzo di marmo, dove era già abbozzato un’altra Pietà varia da quella molto minore » . « Quella » vuol stare ad indicare evidentemente il gruppo del Duomo di Firenze. A parte l’espressione del biografo, non si comprende se ammirativa o quasi misericordiosa che fa pensare ad un vecchio, cui si sia stati costretti a dare un trastullo tra lo mani, la frase lascia il dubbio se « un’altra » abbia lo stesso valore del « varia da quella » oppure se egli ha voluto indicare che

Michelangelo era già in via di trasformare una composizione precedente. Propendo per questa seconda ipotesi trattandosi di lavoro così arduo e faticoso che il Buonarroti non ha potuto certo intraprendere così arditamente a colpi di subbia e di mazzuolo nell’ultimo tempo della sua vita declinante e con la salute già logora. E’ quindi anche verisimile che fu messo quel marmo e non un altro, la scelta è dovuta proprio a lui, infiammato dall’ardore, che si concretava così in un alto di suprema volontà, di condurre innanzi, prima di morire. Un’opera che doveva racchiudere e concludere la più alta implorazione del suo spirito.

Come si dovesse presentare il gruppo primitivo ha tentato di ricostruire Charles Tolnay in un denso articolo pubblicato nel « Burlington Magazine » (ottobre 1934) (10) confrontando uno degli schizzi del foglio di disegni conservato all’Asmolean Museum di Oxford con le parti delle precedenti figure non ancora rielaborate o staccate dal gruppo successivamente trasformato.

Ma, secondo me, ben più aderente e probante è il mirabile disegno dell’Albertina qui riprodotto, segnato « Michel-Ange », che non vi è ragione alcuna di contestargli, disegno che visto in senso inverso, come riflesso allo specchio, ci rende la figura del Cristo quale doveva essere primitivamente, un Cristo dal corpo sviluppato e poderoso, come il braccio ora disgiunto e le gambe rimaste intocche dimostrano, mentre la testa pende verso destra e la Madre accenna a sorreggerlo sotto le ascelle, ciò che risponde allo schizzo di Oxford. Il gruppo, pur composto di due sole figure, presentava, senza dubbio, affinità concettuali e formali con la Pietà del Duomo di Firenze che Michelangelo aveva ideato per la propria tomba. È molto probabile che egli abbia condotto le due sculture contemporaneamente, forse anche parallelamente, per poi scegliere quella che lo avrebbe meglio soddisfatto. Dalle parti rimaste dell’opera primitiva si perviene per di più alla conclusione che il corpo del Cristo doveva essere finito, ma è possibile che il volto, lasciato per ultimo, fosse soltanto abbozzato, come soltanto abbozzata, comunque incompiuta, era la figura della Vergine.

Al modo stesso che è impossibile se non intuire soltanto il processo psicologico che ha spinto il Buonarroti alla metamorfosi di una scultura già in gran parte compiuta, anziché al suo abbandono, così è fallace, come il Tolnay ha tentato descrivendolo ed il Baumgart, che ha scritto anch’egli uno studio sulla Pietà(11), addirittura modellando il bozzetto del presunto gruppo primitivo, seguire il processo di trasformazione e stabilire con quali parti delle figure precedenti egli abbia ricavato le nuove.

L’ascetico corpo del Cristo sorge ora rigido sulle gambe ripiegate ed appare ancora più gracile, non solo, come ho detto, in confronto di esse, ma perchè il braccio destro appena accennato ed aderente al corpo non ha rilievo per manchevolezza di marmo ed il sinistro cade trasversalmente all’indietro. Accentua il contrasto la figura della Madre pervasa da un’eroica possanza, mentre la testa, già rielaborata in abbozzo, appare proporzionata a quella del Divino Figlio, sulla quale lievemente si appoggia. Anziché sostenere il corpo sotto le ascelle, Essa posa il braccio sinistro sul braccio e sulla spalla di lui e trattiene con quell’unico, tenero gesto, il corpo abbandonato nella rigidezza della morte.

Nella sua ultima opera, dunque, allo stesso modo che nel suo primo capolavoro giovanile le due Dramatis Personae « si identificano » prospetticamente come in un alto rilievo, ciò che non è fuggito nemmeno al compilatore dell’inventario trovato alla morte del Buonarroti nel suo studio a Marcel de Corvi, che descrive « un’altra figura di sopra (la Madre) attaccata insieme »: intuendo, dunque, l’intimo legame umano della Loro comunione divina.

Il Baumgart si richiama, per giudicare l’arte di questo gruppo, alle opere della cultura in legno medioevale tedesca, il Tolnay, che cita La Trinità del Dürer all’origine della Pietà per Vittoria Colonna, di cui non abbiamo che copie, accosta a quest’ultima la Trinità del Maître de Flemalle, pur dubitando che egli ne avesse conoscenza. Tutto questo, secondo me, è vana ricerca.

E’ invece della più grande importanza, in relazione al nostro assunto, ribadire due punti fondamentali non tenuti in considerazione da tutti coloro che hanno studiato tale gruppo per rintracciare la sorgente spirituale e definire il carattere artistico dell’opera, così lontana, a prima vista, dalle altre.

Ripudiata la primitiva composizione, già in parte eseguita, egli, anziché affrontare un altro blocco di marmo onde cavarne il nuovo concetto, ha preferito accingersi all’immane fatica di, per così dire, rimodellarla. Ora, intraprendendo ciò, sapeva a priori, ripeto, che numerosi ed insuperabili vincoli gli erano imposti dalle forme preesistenti e dalle loro dimensioni. Si trattava, adunque, di un lavoro evidentemente obbligato in limiti che già determinavano la nuova rappresentazione. Sapeva per di più di non poter portare innanzi l’opera che fino ad un certo punto, sia perchè il marmo gli sarebbe mancato in vari luoghi, sia perchè mentre era possibile trasformare la parte superiore delle due figure, le gambe non avrebbero mai potuto venir ridotte e modificate e finire con piedi diversi.

Se, quindi, difficoltà quasi insormontabili, sproporzioni e dissonanze inevitabili non lo hanno distolto da uno sforzo cosi ardimentoso, questo vuol dire che Michelangelo, mentre riprendeva quel tema caro alla sua giovinezza, del Cristo morto sorretto dalla Madre, voleva. distruggendo e ricreando un gruppo già eseguito, cavarne ed affermare, nella contemplazione della morte, la nuova immagine che si era fatta della comunione della sua arte con Dio.

E non senza emozione profonda, la quale moltiplica il valore spirituale dell’opera, si può accostare a questa ultima scultura alcuni versi di Lui che sembra ne rivelino la genesi e il senso :

Negli anni molti e nelle molte prove

cercando il saggio al buon concetto arriva

d’un immagine viva

vicino a morte, in pietra alpestre e dura.

« Vicino a morte ! ». Il 12 febbraio 1564, sei giorni prima di esalare la sua grande anima, egli avrebbe ancora lavorato a questo marmo, come si legge in una lettera indirizzata a Leonardo Buonarroti da Daniele da Volterra.

E « la pietra alpestre e dura » che il suo spirito ha animato del soffio supremo, che le sue mani hanno toccato con le loro ultime carezze è stata « l’immagine viva » che i suoi occhi hanno ancora fissato ed i1 suo pensiero perseguito prima che l’eterna notte spegnesse la loro luce divina.

Michele de Benedetti

Note

1) Thode, Michelangelo und das Ende del Renaissance.

2) A. Bertini, Il problema del « non finito » nell’arte di Michelangelo. «L’Arte», II, 1930. Pag. 121, « L’Arte », 1931, pag. 172.

3) Carlo Aru, La veduta unica ed il problema del « non finito » in Michelangelo, « L’Arte », Gennaio 1937.

4) B. Cellini, I trattati di orificeria e della scultura. L., I.

5) Ruskin, The Seven lamps of Architectura, Cap.I. § 2.

6) Guillaume, Michel-Ange, sculpteur, in « Gazzette des Beaux arts», 1 Janvier, 1875.

7) S. Fechheeimer, Donatello and die Reliefkunst.

8) Carl Justi, Michelangelo, Beiträge zur Erkälrung der Werke und des Menschen. Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1900.

9) A. Hildebrand, Das problem der Form in der bildenden Kunst. Strassburg, 1893

10) Charles Tolnay, The Rondanini Pietà, « The Burlington Magazine », October 1934.

11) Baumgart, Die Pietà Rondanini, « Jahrbuch der Preussichen Kunstsammlungen » (v. 56) Berlin 1936.