Tracce sull’io, la pittura di Tobia Ercolino

di Lara-Vinca Masini

2003

Ho ritrovato, in questi giorni, una dichiarazione di Vincenzo Agnetti, certamente il più concettuale degli artisti italiani, che, con quella “consapevolezza infinita” che McLuhan attribuiva agli artisti, e che Beuys avrebbe allargato a “tutti gli esseri creativi”, mi sembra riveli in maniera esemplare, con una chiarezza quasi lapalissiana il concetto di “pittura” nel mondo contemporaneo:

“Con la prima costruzione del quadro, o perlomeno di una cosa qualsiasi ritenuta tale, con l’io infilato nella materia senza alcun riferimento figurativo, l’inconscio veniva memorizzato nell’oggetto; il pittore insomma disumanizzava a suo modo nel tentativo di cedersi come pura energia”

(in “Enrico Castellani pittore”, ed. A. Mauri, Milano 1958).

Cerco di rapportare questa straordinaria intuizione, che solo un artista è capace di cogliere (penso a quell’ “io infilato nella materia”, a “l’inconscio veniva memorizzato nell’oggetto”), a questo lavoro recente di Tobia Ercolino, a questi suoi grandi quadri interamente percorsi da una fitta scrittura, che fanno veramente pensare ad una totale immersione dell’io nell’opera, attraverso il ritmo della propria fisicità, ritmo che non è quello tragico, viscerale, gestuale, di un Pollock, ma si realizza, attraverso, appunto, la propria scrittura, con un gesto che si trasforma in “segno”.

Non si tratta, dunque, di una immersione istintuale, ma di un meditato, controllato, progettato riversamento di sé nell’opera. Ma mi ricordo anche che Wittgenstein, rifiutandosi di negare l’esistenza di “processi psichici” o “spirituali” nell’elaborazione del mezzo linguistico, ne parla come di “finzioni grammaticali”, profondamente radicate, peraltro, nella vita, “come lo sono le esperienze oniriche”.

Tobia Ercolino, infatti, mentre definisce i suoi lavori “tempi di pensiero, tempi di scrittura, tempi emozionali, tempi del dire e tempi dell’ascolto (tempi del farsi…pittura)”, cioè, comunque, tempi di dialogo, si riporta ad un testo (“El sueño creador”, ed. Turner, 1986) di Maria Brandano, allieva del filosofo Ortega y Gasset, che parla del “tempo offerto dalla coscienza”, del “pensare il tempo”, del “pensare come azione”, togliendo la congiunzione/disgiunzione tra pensiero e azione (e non è cosa da poco!) e della “conoscenza come risultato: la conoscenza e la libertà; l’azione liberatoria della conoscenza, integratrice della persona”.

Ma allo stesso tempo il fatto che, comunque, questo straordinario libretto scelto da Tobia si riferisca al sogno, conferisce anche alla sua scrittura quel tanto di “automatico” e di “inconscio” che sembra, in certo modo, avvicinare la sua alla “scrittura automatica” surrealista.

Niente a che fare, dunque, con quella che negli anni Sessanta si definiva “Nuova scrittura”, e si diffondeva sotto varie forme (dalla poesia visiva, alla poesia concreta…) e che, come scriveva Filiberto Menna, si basava “sulla relazione tra parola e immagine, entrambe concorrenti a parità di diritti alla messa a punto del messaggio estetico”, che faceva “registrare una sorta di insubordinazione della scrittura nei confronti dell’immagine, nel senso che essa non si rassegna(va) più a rimanere umilmente in disparte, come le figure dei committenti nelle antiche pale d’altare ma pretende(va) di occupare lo spazio dell’immagine” (“La Nuova scrittura”, in A.A.”Oltre la pittura”, Milano, 1975).

Proporrei invece, per questi lavori, una sorta di lettura secondo una linea trasversale, che ne contempli l’approfondimento (e anche la trasformazione), quella linea legata al “segno” e incentrata soprattutto sul “concettuale”, perché è proprio, a mio avviso, la componente concettuale e mentale che ne determina il senso.

Mi sembra più preciso porre l’accento sulla prevalenza della scrittura come significante, perché è quella la linea che attraversa gli anni Settanta-Ottanta, e si concretizza nel momento attuale, che vede continui slittamenti tra diverse discipline (senza, peraltro, che ciascuna perda del proprio specifico), per cui arte, architettura, teatro, filosofia, poesia…si arricchiscono le une con le altre, per dar vita ad un nuovo concetto di artisticità, che dialoga col pensiero, col tempo e con lo spazio.

Penso, tanto per fare qualche esempio, e senza assolutamente proporre affinità esteriori, al lavoro di Niele Toroni, svolto secondo la progressione geometrica di impronte di un pennello n.50, a intervalli regolari di 30 cm, che mette in discussione il concetto stesso di pittura, in termini di ripetizione e di tautologia (“la pittura è la pittura, è la pittura, è la pittura” come, secondo Maurice Behamon “Gertrud Stein che dà di una rosa un equivalente letterario –‘a rose is a rose, is a rose, is a rose’ –”).

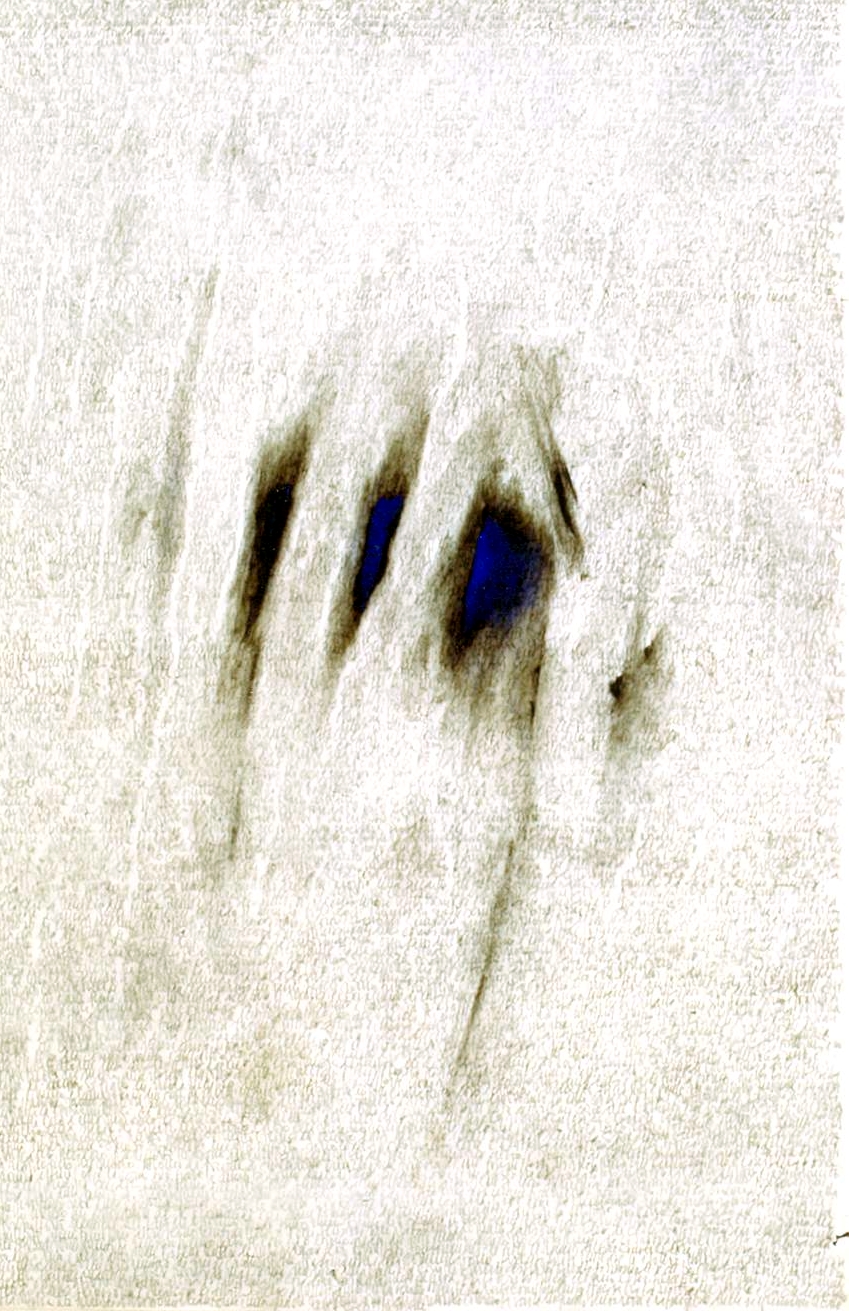

Penso anche alla scrittura automatica, ossessiva, di Roman Opalka, che analizza lo scorrere del tempo, mettendo in campo la propria vita, nella sua totalità. E potrei citare Irma Blank, con la sua “scrittura asemantica”, Hanne Darboven, col suo straordinario rigore, la tensione mentale della sua scrittura che essa intende inserire nell’ambito, non della letteratura, ma delle arti visive. Potrei arrivare addirittura all’assenza, all’obliterazione del testo nel poeticissimo Libro dimenticato a memoria di Vincenzo Agnetti, perché è in lavori come questi che il pensiero, il concetto si realizza in azione, cioè in poesia e, come nel caso di questi lavori di Tobia Ercolino, in pittura: la loro superficie, ricoperta totalmente della sua insostituibile “scrittura” (e si sa che, come un’ impronta digitale, ogni scrittura manuale è insostituibile e unica) si trasforma in un campo totale di intervento, di azione, e non si esaurisce in se stessa (in questo caso potrebbe essere avvicinata ad esempi di “nuova pittura” – Erben, Leverett…), poiché la trama leggera, morbida, soft del “campo-quadro”, che ho avvicinato a quella di molti artisti concettuali, viene come violentata da strappi, gesti, tracce, che ne modificano la struttura, creando un’ intensa dialettica tra segno e gesto (un gesto che sfonda la trama sempre più in profondità), dal primo quadro, il più vecchio, che Tobia presenta in questa mostra (il titolo di tutti è lo stesso, Tracce), del 2001, nel quale la traccia sembra scendere da una zona scura, in alto, convulsa, che lascia colare sulla scrittura un’ ombra che la offusca, ai quadri successivi, dal bel trittico, nel quale le tracce, ancora di colore delicato, già si complicano in violenti strappi che si immergono nelle opere successive in tagli netti (non si può non pensare ai tagli insistiti, in parallelismo diagonale, di Fontana), o si dispongono in successioni quasi ritmiche, a ricreare una sorta di scrittura sovrapposta, come una concitata risposta, fino ad affondare all’interno della superficie, inabissandosi sul suo fondo, coagulandosi, in uno degli ultimi quadri, in un azzurro intenso, ed assumendo la parvenza di un recupero figurale (sta qui il suo “declinare” ?).

Tobia dichiara che “le tracce delineate dalla (sua) ricerca annull(a)no lo schema di un tempo cronologico. E’ si, tempo storico, tempo ‘scritto’ ma in qualche modo -sospeso-”.

E cita la dichiarazione di Cacciari (in “Geofilosofia dell’Europa”, 1996, Adelphi, Milano): “Impedire che nell’indistinto si dissolva la nostra forma, il nostro esser-parte, il nostro esser-giudicanti in quanto parte. Ritentare l’Armonia tra il limite e l’illimite, tra l’Uno e la determinatezza del molteplice, dei molti kòsmoi, tra identità e differenza”.