MICHELANGELO

A QUATTROCENT’ANNI DALLA MORTE

di Marziano Bernardi

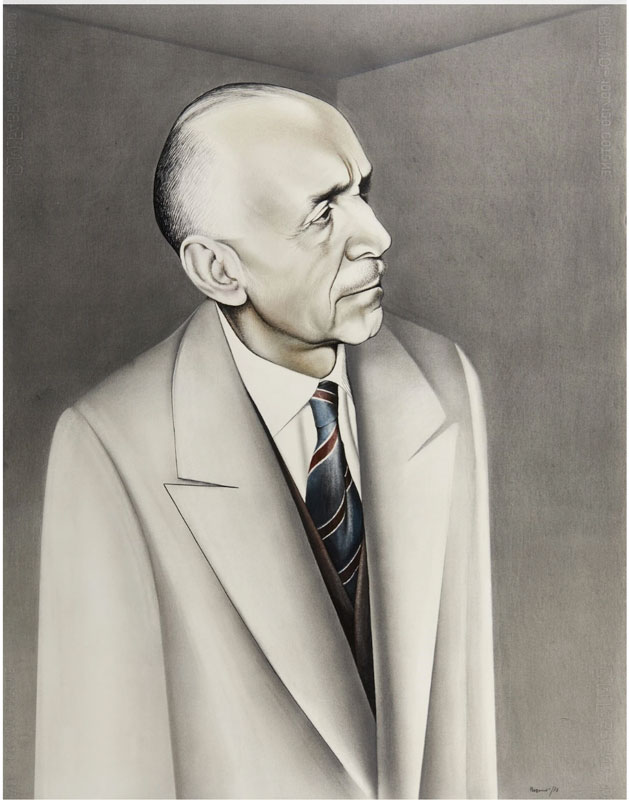

(in copertina: Giacomo Porzano: Ritratto di Marziano Bernardi, 1973)

da: La Stampa, 18 Febbraio 1964

Michelangelo morì quasi novantenne a Roma il 18 febbraio 1564 sull’ora dell’Avemaria nella sua tetra casa al Macel de’ Corvi presso il Foro Traiano, piena di ombre e di ragnatele, dove da gran tempo durava il suo solitario colloquio con la morte e la sua anima si volgeva tutta a « quello Amor divino » che per lui, scultore, pittore, architetto, poeta, era stato, con pari forza ideale nelle diverse attività, l’ispirazione e lo scopo delle sue più grandi opere.

La grazia di Dio, aveva scritto al Vasari parlandogli della fine del suo servitore Urbino, « è stata che morendo, m’ha insegnato morire non con dispiacere, ma con desiderio della morte » : che era un postillare il suo detto: « Non nasce in me pensiero che non vi sia dentro sculpita la morte ».

Così era stato per tutta la sua vita, lungo il formidabile percorso che va dal David alle Tombe Medicee, dalla Sistina alla Tomba di Giulio II e alla Cupola di San Pietro. Così fin da quando — provato il suo genio di adolescente prodigioso con la perduta Testa di fauno, con la Madonna della Scala, col Crocifisso ligneo di Santo Spirito che adesso si pensa d’aver ritrovato, con la Battaglia dei Centauri, con le statuette per l’Arca di San Domenico a Bologna, con gli smarriti Cupido dormente, San Giovannino, Cupido-Apollo, col Bacco del Bargello che rinnovava stupendamente il virtuosismo plastico ellenistico — aveva creato la Pietà di San Pietro, altissima espressione di umano dolore e di spiritualità credente, miracolo d’equilibrio, in un giovane di ventitré anni, fra verità naturalistica e severità d’uno stile che faceva ugualmente tesoro della tradizione quattrocentesca fiorentina, delle esperienze ferraresi e delle innovazioni pittoriche leonardesche. Un fiore sbocciato freschissimo al mattino d’una straordinaria giornata terrena che per la sua pienezza poetica e morale non ha riscontro in tutta l’arte italiana.

Ma ora nella solitaria casa di Macel de’ Corvi, accanto al corpo immoto del Buonarroti i pochi intimi; Tommaso de’ Cavalieri, Diomede Leoni, il Bandini, il Calcagni, Daniele da Volterra, il servitore Antonio, in attesa del nipote Leoardo. mandato a chiamare, contemplavano un’altra e ben diversa Pietà.

Il corpo, che insieme con la mente aveva sopportato fatiche sovrumane, il corpo che ottantanove anni prima, il 6 marzo 1475, aveva avuto àlito nel castello di Caprese nel Casentino, generato da Ludovico di Lionardo di Buonarroto e da Francesca di Neri di Miniato del Sera, era quello che gli amici ben conoscevano e che il Condivi e il Vasari descrissero: «di statura mediocre, nelle spalle largo, ma ben proporzionato », quadrata e spaziosa la fronte, il naso « stiacciato » per il pugno ricevuto in giovinezza dal violento Torrigiano, la barba « lunga non molto » : proprio la figura del Nicodemo che si scorge sopra il Cristo morto del gruppo di Santa Maria del Fiore.

Invece la Pietà che sarebbe poi stata chiamata Pietà Rondanini ed ora è il vanto del Museo di Milano, ogni volta che quei fedeli la rivedevano li lasciava attoniti. Benché « dilombato, crepato, infranto e rotto » dall’età e dalla malattia, il Maestro ancora il 12 febbraio, sei giorni prima di spirare, v’era stato attorno coi suoi ferri e anche la notte, non potendo dormire, postosi in capo quella specie di « celata di cartone » di sua invenzione, che reggeva una candela accesa « la quale con questo modo rendeva lume dove egli lavorava, senza impedimento delle mani ».

Nel silenzio notturno della vasta stanza, alla luce guizzante della tremula fiamma, le due sagome umane del gruppo tormentato, la Madre e il Figlio, smarrivano le loro forme in una drammatica compenetrazione plastica, erano due larve doloranti che ascendevano al Cielo, alla carità del Padre, sublime aspirazione alla eterna Vita, non più gorgo di morte e di angoscia come le tre precedenti Pietà: di San Pietro, di Santa Maria de Fiore, di Palestrina.

Ed il contrasto meraviglioso e sconcertante fra le parti condotte a perfetto finimento — le gambe del Cristo, un braccio pèndulo stranamente staccato dai due corpi — e quel restante marmo aggredito dallo scalpello e dalla gradina per smaterializzarlo, ne suo luminoso trasfigurarsi, da ogni fisica simulazione; quella sorprenderne diversità di linguaggio figurativo avrebbe più tardi proposto alla critica, insieme con la Madonna Pitti, col San Matteo, con le teste del Crepuscolo e del Giorno delle Tombe Medicee, coi quattro Schiavi dell’Accademia fiorentina e altri capolavori, il misterioso e non ancor risolto problema del « non finito » michelangiolesco e del suo « perché », che dal Vasari e dal Cellini in poi ha fatto scrivere migliaia di pagine.

Poggiata sulle due Pietà, quella dell’acerba giovinezza che ha il suo riscontro nella Madonna di Notre-Dame a Bruges, « meditabonda sulle sorti del mondo» come notò Adolfo Venturi, e quella dell’estrema vecchiezza, consunta dalla tragedia delle due spettrali figure, reciso rifiuto d’un cànone classico già messo in dubbio dal « romanticismo » (sia perdonata la parola!) del San Matteo e degli Schiavi fiorentini, e dai dolci atti materni della Madonna medicea; sorretta da questi due pilastri d’arte e di fede s’incurva l’immensa parabola del genio michelangiolesco.

Genio che, appena maturato, dopo la sosta presso i Ghirlandaio, nel clima umanistico del Giardino mediceo di San Marco sotto l’ala protettrice del Magnifico, tosto vagheggerà imprese titaniche (persino scolpire direttamente nella montagna di marmo delle Apuane un colosso da mostrare di lontano ai naviganti…); sospinto dalla visione eroica dell’uomo dominatore del mondo, ma a sua volta dominato e giudicato, premiato o condannato, dalla suprema volontà divina che regola ogni cosa nel cosmo; e in questo sogno di eroicizzazione della vita, in questa piena coscienza cristiana della colpa c del perdono, del peccato della redenzione, coscienza ch’è il sostrato morale dell’intera pittura della Sistina, sferzato dall’ansia di continuamente modificarsi con una volontà — disse il Toesca — « sempre più assoluta e confortata dai concetti che imperavano nella sua intelligenza » : per trascendere « dal contingente alla forma universale ».

Perciò, giovane di ventisei anni, chiede ed ottiene l’enorme blocco di marmo che giaceva mal sbozzato nel cantiere del duomo fiorentino; e ne ha ventinove quando dal masso esce vittoriosamente vivo il David che la città tutta acclama, e i più famosi artisti del tempo, Leonardo e il Botticcllì, il Lippi e il Perugino, il Sangallo e il Sansovino, decidono sia collocato davanti al Palazzo della Signoria, sostituito poi nel 1873 da una copia.

Ma giganteschi nella loro incontenibile energia appariranno anche i nudi dipinti nella Battaglia di Cascina, iniziata quello stesso anno 1504 (che è anche l’anno della Sacra Famiglia, cioè del « Tondo Doni » degli Uffizi) in gara con la Battaglia di Anghiari di Leonardo per la sala del Consiglio in Palazzo Vecchio, le due opere che, non compiute e distrutte, « inmentre che gli stettero in piè— proclamerà il Cellini — fumo la scuola del mondo ».

Il David non soltanto chiude, coi due quadri non terminati di Londra, la Madonna col Bambino, San Giovannino e Angeli, e la Deposizione, la giovinezza artistica di Michelangelo; è anche il sigillo formale, quasi la sintesi, con la sua incontenibile energia stilistica, del grande ciclo umanistico fiorentino. Di qui s’aprirà il mondo nuovo del Buonarroti e dell’arte italiana con le ciclopiche imprese che travolgono capolavori come le statue per l’altare Piccolomini di Siena o la Madonna Taddei dello Royal Academy.

Sono la Tomba di Giulio II che di contratto in contratto, di progetto in progetto, di riduzione in riduzione (e se ne vede l’ultima in San Pietro in Vincoli, col Mosè celeberrimo e le immagini della Vita attiva e della Vita contemplativa, le sole figure da Michelangelo eseguite per quella « montagna di marmo » da lui sognata con gli Schiavi e le Vittorie e per la quale era vissuto mesi interi nelle cave di Carrara: che tutte le altre del decurtato monumento non sono di sua mano), divenne per l’artista la « tragedia della sepoltura », la pesante catena trascinata fra contrasti, furori, fughe da Roma e ritorni, e indicibili amarezze, dal 1505 al 1543.

La terribile Volta della Sistina (1508-1512), culmine della pittura rinascimentale e matrice dell’incipiente Manierismo, che lasciava il pittore, sceso dai palchi, disfatto, stravolto e vaneggiante per la fatica fisica e mentale.

Le Tombe Medicee (1520-circa 1533), dove le ineffabili allegorie del Giorno e della Notte, dell’Aurora e del Crepuscolo, parafrasano il distico famoso : « Caro m’è il sonno e più l’esser di sasso, – mentre che ‘l danno e la vergogna dura ». Il Giudizio Universale (15361541 ) dipinto con riluttanza per l’insistenza di Paolo III («Egli son già trent’anni ch’io ho questa voglia, ed ora ch’io son papa, non me la posso cavare? »), in cui il tema divino del « Dies Irae » si fonde col pathos individuale « portato alla sua più disperata violenza », ed il Cristo Giudice, gigante implacabile che divide le dantesche figure degli eletti e dei reprobi secondo un ordine compositivo che rielabora con tremenda vitalità di fantasia una tradizione iconografica che va dai pittori medioevali al Signorelli, è già una immagine indicativa che potrà servire lo spirito della Controriforma.

I tardi affreschi della Cappella Paolina in Vaticano (1542-1550) nulla aggiungono, anzi qualcosa tolgono, alla gloria pittorica di Michelangelo. Ma egli sintetizza come nessun altro (tolto Leonardo) la universalità intellettuale dell’artista del Rinascimento. Scultore, pittore, poeta che trova la sua « Beatrice » nella cara decennale dimestichezza con Vittoria Colonna, teorizzatore d’estetica nei « Dialoghi » di Francisco de Hollanda, l’architetto non poteva non palesarsi in lui con tutta la grandezza visionaria delle altre sue concezioni; e precocemente, fin dal progetto, del 1516, per la non eseguita facciata di San Lorenzo a Firenze. Segue, quattro anni dopo, l’impegno per la costruzione della Sagrestia Nuova nella stessa chiesa, e nel 1528 l’inizio dei lavori alla Biblioteca Laurenziana, mentre di lì a poco si rivelerà ingegnere militare durante l’assedio di Firenze.

Stabilitosi definitivamente a Roma, nel 1535 Paolo III lo nomina architetto del Palazzo Vaticano L’arcano fascino della città papale s’addice ormai a un animo che sente esaurito l’Umanesimo fiorentino dei Brunelleschi e dei Donatello; e questo fascino ha una voce più forte d’ogni altra, la voce dell’architettura. Muore Antonio da Sangallo, direttore dei lavori a San Pietro, e il Buonarroti, come gli succede nel compimento di Palazzo Farnese, riprende il motivo bramantesco della fabbrica, ma riplasmandolo, semplificandolo (citiamo ancora il Toesca), «imprimendovi tanta energia da farne una delle maggiori espressioni del proprio spirito e della sua arte ».

Fra l’ideazione della Piazza del Campidoglio e i disegni per Porta Pia, Santa Maria degli Angeli, San Giovanni dei Fiorentini, nasce allora il modello in legno (1557-1560) della favolosa Cupola, insuperata espressione, nella sua immensità strutturale, di scultoreo vigore, di aro m’è il sonno e più l’esser di sasso forza di levare ».

Riepilogare per sommi capi l’opera di Michelangelo, l’uomo che con Dante e Leonardo più compiutamente riassume i caratteri e le possibilità del genio italiano, e come figger gli occhi in un immane abisso. Aiutino, a scrutarlo, le parole del Berenson: « Apparve ritorno che non era allievo di nessuno, tua erede di tutti… Ultimo della sita stirpe, in Michelangelo si concentrarono tutte le energie ancor sospese nella tradizione, e l’arte fiorentina trovò in lui il suo culmine logico ».