Angelo senza un’ala:

Perdita, Restituzione e Sé incarnato

nella fotografia di Josef Sudek

di Adele Tutter

da: American Imago, Vol. 70, No. 2, 127–190. © 2013 by The Johns Hopkins University Press

(Traduzione di Andreina Mancini, Luglio 2022)

Ringrazio la dott.ssa Adele Tutter per avermi permesso la pubblicazione (p.p.)

È prestando il suo corpo al mondo

che l’artista cambia il mondo in dipinti

— Merleau-Ponty

Un germoglio uscirà dal ceppo di Jesse/

e un ramo dalle sue radici porterà frutto

— Isaia XI-1

Questo saggio è risultato vincitore del premio “Essay Prize in Psychoanalysis and Culture” edizione 2012, assegnato dal Committee on Research and Special Training (CORST) della American Psychoanalytic Association, e del Premio “Cleveland Psychoanalytic Center Essay Prize”. Edizione 2012.

Angelo senza un’ala

Il fotografo ceco Josef Sudek (1896-1976) era una specie di eremita. Tuttavia, aveva una vasta cerchia di amici, molti dei quali amanti della musica, ed erano leggendari i suoi incontri del martedì sera, durante i quali intratteneva coloro che si affollavano nel suo piccolo studio con le registrazioni di musica classica della sua vasta collezione.

Sudek perse il braccio destro nella Prima guerra mondiale, combattendo per l’Austria-Ungheria sul fronte italiano. Nel 1926, dieci anni dopo essere stato ferito, alcuni amici musicisti lo convinsero ad accompagnarli in una tournée in Italia – dove, una notte, scomparve.

“Un giorno non ho potuto resistere. Quando i musicisti della Filarmonica Ceca mi dissero: Josef, vieni con noi, andiamo in Italia a suonare, mi sono detto: stupido che sei, sei stato lì, e non ti sei goduto quel bellissimo Paese quando eri un soldato dell’esercito dell’imperatore. E così sono andato con loro in questa insolita escursione. A Milano abbiamo avuto molti applausi e consensi e abbiamo viaggiato lungo lo stivale italiano finché un giorno siamo arrivati in quel posto – ho dovuto sparire nel bel mezzo del concerto; nel buio mi sono perso ma dovevo cercare. All’alba, lontano dalla città, nei campi bagnati dalla rugiada del mattino, trovai finalmente il posto. Ma il mio braccio non c’era – solo la povera fattoria dei contadini era ancora in piedi al suo posto. Lì mi avevano portato quel giorno, quando mi avevano sparato al braccio destro. Non sono mai riusciti a rimetterlo insieme e per anni sono passato da un ospedale all’altro. . . Pare che i Filarmonici mi abbiano anche fatto cercare dalla polizia, ma in qualche modo non sono riuscito ad andare via da questo Paese. Mi sono presentato a Praga circa due mesi dopo … da quel momento in poi non sono più andato da nessuna parte e non lo farò mai più.” (Sudek, citato in Bullaty, 1978, p. 27, corsivo dell’autore).

Sebbene Sudek abbia mantenuto questa promessa, non ha mai abbandonato la sua ricerca. La sua ricerca si sarebbe rivelata un tema ricorrente negli scarni commenti sul suo lavoro, così come in quelli dei suoi commentatori, come lo storico dell’arte Antonin Dufek, che lo descrisse come “il creatore che non costruiva, ma che piuttosto cercava e trovava” (1996, p. 21). Contestualizzata nella storia della sua vita e del suo ambiente politico e culturale, interpreterò la ricerca di Sudek come forza trainante dell’opera della sua vita. Inoltre, attraverso l’analisi della sua opera fotografica, questo saggio costruirà un ponte concettuale tra le formulazioni di Sigmund Freud sul lutto e sull’identificazione e la teoria dell’io incarnato di Maurice Merleau-Ponty. Sintetizzando questi contributi con le teorie di Melanie Klein sul lutto e la riparazione, l’applicazione della Klein a Proust da parte di Hannah Segal, il concetto di Freud di Nachträglichkeite la sua elaborazione contemporanea, l’après-coup, postulerò l’opera di Sudek come un’estensione, un recupero e una ri-creazione del sé e del mondo che comprende il sé incarnato.

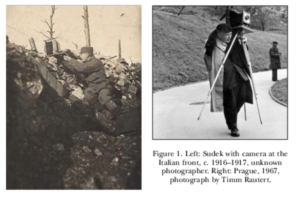

Nel 1915, l’Austria-Ungheria arruolò il diciannovenne Josef Sudek nelle sue forze armate. Al tramonto dell’Impero asburgico e sullo sfondo del crescente nazionalismo ceco, Sudek fu inviato in Italia a combattere per le potenze che avevano governato il suo Paese per tre secoli (Fig. 1, a sinistra). Pochi mesi dopo il suo arrivo, gli spararono dal suo stesso reggimento e fu ferito al braccio destro, che andò in cancrena. Malgrado diversi interventi chirurgici, il braccio non poté essere salvato e alla fine fu necessaria l’amputazione fino alla spalla. Dopo un anno dall’inizio della sua convalescenza durata quattro anni, finalmente Sudek scrisse a sua madre e le raccontò della sua ferita. Cercò di rassicurarla:

[Giugno 1917] “Cara mamma, sono stato ferito alla spalla destra. Era una scheggia di granata, ma il frammento è passato da parte a parte… Per questo devo scrivere con la mano sinistra…. La ferita non è profonda…” (Sudek, citato in Farová, 1990a, p. 9)

Un mese dopo, con delicatezza informò la madre che sarebbe tornato a casa:

[Luglio 1917] “Carissima mamma, perdonami per non averti scritto per così tanto tempo, ma ho subito un’operazione pochi giorni fa. Potrò tornare a Kolin fra 5 o 6 settimane, però, cara mamma, senza il braccio destro…” (p.9)

Da giovane, prima della guerra, Sudek si era interessato alla fotografia, senza dubbio stimolato dalla sorella minore Božena, che da adolescente era stata apprendista presso una cugina, Bohumila Bloudilová, una delle poche fotografe donne dell’epoca. Sudek era particolarmente appassionato di fotografie di paesaggi e di autoritratti, e aveva persino portato una macchina fotografica con sé al fronte. Non potendo con una sola mano riprendere il suo apprendistato come rilegatore, era tuttavia in grado di maneggiare una macchina fotografica e un cavalletto, a volte usando i denti per regolare l’obiettivo; si iscrisse a una scuola di fotografia e l’hobby di un tempo diventò una vocazione. Sudek divenne una figura familiare a Praga, l’uomo con un braccio solo che trascinava la sua vecchia e ingombrante macchina fotografica di legno su e giù per le colline terrazzate della città (Fig. 1, a destra).

La perdita di un arto è una mancanza profonda e può essere paragonata alla perdita di una persona cara (Thomas & Siller, 1999). Si dice che Sudek non si sia mai lamentato della sua disabilità e che talvolta ci abbia anche scherzato – Per esempio: “La guerra mi ha distrutto il braccio, poi l’ho perso. Naturalmente non ero contento, ma mi sono consolato perché almeno non avevo perso la testa. Sarebbe stato anche peggio”. (Bullaty, 1978, p. 24). Ma se cercò di nascondere il trauma psichico dell’amputazione, la trasformazione evidente in una interessante sequenza di autoritratti realizzati dopo la guerra è molto rivelatrice. (Fig. 2).

L’uomo vestito elegantemente e con il cappello da barca di prima della guerra è più giovane ma non più elegante rispetto all’uomo elegante di una foto scattata subito dopo la guerra: con un’abile posa, nasconde la mancanza del braccio. Qualche anno dopo, è un uomo più cupo, con il braccio destro volutamente tagliato dalla cornice – nello stesso tempo causando e ignorando la sua deformità. Alla fine, diventa un uomo trasandato e dimesso, con l’amputazione finalmente mostrata. In età avanzata, la mancanza di cura di sé di Sudek era tale che spesso veniva scambiato per un vagabondo, e una volta gli fu quasi impedito di partecipare all’inaugurazione di una delle sue mostre. Tuttavia, la sua amica e curatrice Anna Farová – che, insieme alla sua ex assistente e collega fotografa Sonja Bullaty – ha contribuito a far conoscere Sudek al pubblico occidentale1 – ricorda che diceva “agli amici più stretti di voler mostrare loro delle foto di se stesso con tutte e due le braccia, per far vedere che bell’aspetto aveva prima” (1990a, p. 9).

La trascuratezza fisica di Sudek andava di pari passo con la mancanza di relazioni intime: non si è mai sposato, né ha avuto, per quanto si sappia, nessun coinvolgimento romantico significativo dopo la guerra. “Ma”, come racconta il suo amico e curatore Zdeněk Kirschner (1993),

“non mancava mai di voltarsi quando incrociava una bella donna. Tutto ciò che rasentava quello che considerava “cattiveria” – anche il solo parlare di un bel viso – veniva imputato al suo “fratello” inventato. “Oh, a mio fratello piacerebbe”, diceva e lo diceva con una faccia da poker. Molti pensavano che Sudek avesse un fratello” (note alle tavole 120-122, senza pagina).

Questa storia maliziosa accenna a una distinzione tra i sentimenti romantici e i desideri sessuali di Sudek – il suo cosiddetto “fratello” – e il loro successivo abbandono, una posizione in contrasto con l’erotismo, per lo più delicato e a volte viscerale, evidente nella sua arte. Potrebbe aver considerato il suo corpo mutilato non meritevole di amore e, nella misura in cui la sua ferita era sentita come una castrazione, incapace di darlo. Avendo già perso una parte del suo corpo, potrebbe essere stata troppo minacciosa la prospettiva di abbandonarsi alla passione e diventare ancora più vulnerabile fisicamente ed emotivamente? Per l’intimità che apprezzava, Sudek si rivolgeva invece alle amicizie più intense, molte delle quali durate tutta la vita. Ma per la maggior parte del tempo, a parte i concerti, le cene occasionali con gli amici intimi e i suoi “Martedì musicali” settimanali, viveva come un monaco, completamente dedito alla sua arte, attraverso la quale ha elaborato, simboleggiato e trasformato la sua perdita.

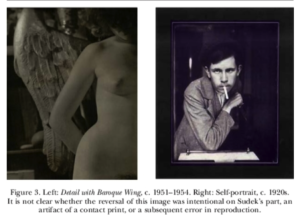

In Particolare con ala barocca Sudek posiziona un nudo femminile di fronte a un frammento scolpito di un’ala, con il busto tagliato in due dal bordo destro della cornice fotografica (Fig. 3, a sinistra). Questa composizione ricorda un autoritratto in cui non solo il braccio, ma anche l’intero lato del suo corpo è smaterializzato, inghiottito dall’oscurità (Fig. 3, a destra); si noti, in entrambe le immagini, la posizione centrale e prominente del braccio con il gomito piegato. Nell’autoritratto, la mano stretta di Sudek tiene un pugnale in corrispondenza del punto in cui il suo braccio è stato tagliato, suggerendo il fatto e il modo della sua mancanza, ma anche sostituendolo; ancora una volta, egli rende volontaria la perdita dell’arto, sostituito da un espediente estetico che brandisce come un coltello. Al contrario, l’ala che si libra in Ala Barocca sembra quasi un’appendice naturale, che compensa l’assenza del braccio destro della donna. E così la perdita di carne e ossa viene elevata e trasformata nella magica ricostituzione di un angelo dalla carne e dalla pietra.

Per molti anni, la tecnica accurata e la composizione sofisticata di Sudek gli hanno permesso di ricavare un buon reddito dall’attività commerciale. Inizialmente impegnato nel settore pubblicitario, è diventato un ricercato fotografo d’arte e la sua attenta riproduzione di migliaia di opere d’arte dei musei e delle gallerie di Praga è stata di per sé un’eccellente formazione storico-artistica. Sebbene Sudek abbia passato la vita a perfezionare il suo mestiere e non abbia mai ritoccato una stampa, molti dei suoi migliori capolavori risalgono all’inizio della sua carriera, l’essenza della sua singolare estetica essendo già completamente formata. Romantico ma sobrio, poetico ma austero, il suo stile era strettamente personale e andava controcorrente rispetto alle tendenze contemporanee e alle pressioni sociali; influenzata dal Surrealismo, la sua sensibilità era tuttavia meno in sintonia con il modernismo europeo che con la morbidezza e il sentimento dei fotografi “pittorici” che ammirava, come Eugène Atget e Clarence White. Sudek fu anche influenzato dai dipinti che fotografava, tra cui le nature morte di Chardin e i paesaggi romantici del maestro ceco del XIX secolo Josef Navrátil.2 Nei suoi ritratti si percepisce la gravità di Rembrandt e la grazia di Leonardo; nei suoi interni, la profondità e l’integrità di Vermeer; e nel suo minuzioso riassemblaggio di oggetti, un intimo apprezzamento del suo contemporaneo Giorgio Morandi.

Solo recentemente Sudek è stato apprezzato come forse il più importante artista ceco del ventesimo secolo e la sua opera fotografica come una delle più importanti al mondo. Per anni il suo lavoro ha languito entro i confini della cortina di ferro, rimanendo praticamente sconosciuto al di fuori del suo Paese, fino a quando la storica mostra del 1974 alla George Eastman House di Rochester, New York, non lo ha fatto conoscere all’Occidente. Le inquietanti fotografie di Sudek a Praga sono diventate immagini iconiche; nel suo libro di memorie sulla città, lo scrittore John Banville chiama Praga “la città di Sudek” (2003, p. 1). Le altre serie definitive di Sudek includono enigmatiche nature morte; panorami infiniti e cupi dalla finestra del suo studio e immagini maestose e malinconiche di alberi.

“Perdite, ritrovamenti, alberi e pietre”

Sudek identificava le proprie vibrazioni interiori con il ciclo annuale di nascita e rinnovamento. In contatto con la natura, la percepiva come una presenza viva:

“Mi piace fotografare il primo accenno di primavera e tutta la primavera. Praga cambia e anche in una persona le cose cambiano … a volte nel giardino di Chotek, del Belvedere, di Strahov o di Lobkovic parlo con la natura, con gli alberi e con l’ambiente intorno, a volte nella mia mente, a volte anche ad alta voce.“ (Sudek, citato in Bullaty, 1978, p. 18).

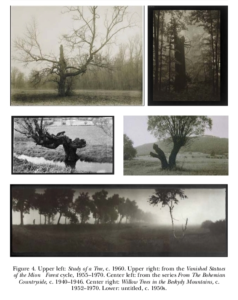

Nella natura, gli alberi sono sempre stati i soggetti essenziali per Sudek. Mentre molti di essi sono in piena vegetazione o in fiore, molti altri sono più spogli: piegati, nodosi, grottescamente privati dei loro rami e sommariamente ridotti a monconi (Fig. 4).

Le caratteristiche antropomorfiche degli alberi favoriscono l’identificazione con essi; la loro longevità, in particolare, fa sì che siano quasi universalmente guardati come incarnazione dell’amato defunto. (Tutter, 2011). Sudek spiega questo tipo di rappresentazione in un’intervista al suo amico e assistente Petr Heilbich (1996):

“Se qualcuno che ami muore, sei sconvolto, naturalmente. Ma dopo un po’ ti rendi conto che non è morto del tutto. Improvvisamente ti accorgi che in qualche modo, in qualcosa, è vivo. Noi non sappiamo come sia esattamente. Ma è vero anche per un albero. Quando la sua vita finisce e le sue foglie cadono, diventa una statua. E ti trasmette qualcosa. E poi cosa leggerci dentro dipende da te.” (p. 215)

Questo tipo di animismo idiosincratico è ancora comune nella cultura provinciale ceca. Sudek adorava i tempi di esposizione molto lunghi – lunghi anche ore – e diaframmi ridottissimi, che consentivano una straordinaria profondità di fuoco e, all’esterno, spesso avevano l’effetto di un movimento vibratorio che conferiva ai suoi soggetti un fremente senso di vita. Tuttavia, la sua associazione dell’essenza immortale dei morti con la nozione di albero come statua – e per di più comunicativa – suggerisce una forma più specifica di incarnazione, quella formulata da Proust (1913/2004):

C’è molto da dire sulla credenza celtica secondo la quale le anime di coloro che abbiamo perso sono tenute prigioniere in qualche essere inferiore, in un animale, in una pianta, in qualche oggetto inanimato, e quindi di fatto sono perse per noi fino al giorno (che per molti non arriva mai) in cui ci capiterà di passare accanto all’albero o di entrare in possesso dell’oggetto che costituisce la loro prigione. A quel punto cominciano a tremare, ci chiamano per nome e, appena noi abbiamo riconosciuto la loro voce, l’incantesimo si spezza. Li abbiamo liberati: hanno vinto la morte e tornano a condividere la nostra vita.” (p. 31)

Gli alberi enfatizzati di Sudek sono stati ampiamente intesi come simbolo della sua stessa mutilazione e delle legioni di soldati che sono morti intorno a lui. Così, Zdeněk Kirschner (1993) si chiede: “È possibile che si sia specchiato in quegli alberi con i loro rami spezzati? (tavole 81-87); Allan Porter, editore di Camera, osserva che Sudek ritrae gli alberi “come fa con le persone…”. Non si sottrae alle cicatrici e alle ferite dei veterani” (1976, p. 39). Tuttavia, mentre i monconi e i rami degli alberi mutilati di Sudek – soprattutto quelli con grandi amputazioni asimmetriche (Fig. 4, al centro e in basso) – rendono tali conclusioni inevitabili, forse addirittura ineluttabili, Banville (2003) obbietta con sensibilità, affermando che: “È forse troppo ovvio, data la reticenza di Sudek come artista, vedere nelle numerose immagini che ha fissato di questi giganti mutilati un composito autoritratto nascosto” (p. 61). Banville ha ragione, penso, nel suggerire che questa sia un’interpretazione troppo semplice per un artista così sottile come Sudek. Ma, a mio avviso, non è tanto un’interpretazione imprecisa quanto incompleta, perché le stesse riflessioni di Sudek sulla sua predilezione per gli alberi avvalorano la tesi che, se investiti da una rappresentazione del suo io mutilato, essi erano anche investiti di un’altra personificazione – di un‘altra ferita che non ha ricevuto l’attenzione concessa al suo braccio destro:

“Gli alberi mi hanno seguito fin dall’inizio. Una volta… Stavo sfogliando una monografia su Rembrandt. C’era un disegno con una grande quercia e un edificio abbarbicato sotto di essa. Si vedeva che l’albero proteggeva la casa e che i due erano amici. Sembrava solo a me?… Così ho scoperto che gli alberi sono davvero esseri viventi.” (Sudek, citato in Řezáč, 1999, senza pagina).

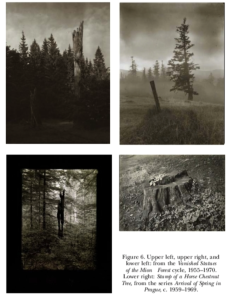

Gli alberi sono davvero esseri viventi. Potrebbe essere questo il disegno che ha colpito così tanto Sudek? (Fig. 5) “Amici insieme”, la “grande quercia” di Rembrandt sovrasta l’accogliente casetta, “proteggendola”. All’età di due anni, Sudek perse un protettore così imponente: suo padre morì improvvisamente di polmonite, lasciando lui e la sua famiglia senza mezzi di sostentamento. E così forse gli alberi devastati da cui Sudek era attratto e con cui forse si identificava rappresentavano per lui anche un padre caduto, il padre che aveva perso – una figura impressionante per qualsiasi bambino di due anni – fornendo un’incarnazione confortante della persona che, se fosse vissuta, sarebbe stata un “protettore”, un “amico” … forse anche un “braccio destro”. Ad avvalorare questo concetto c’è il motivo ripetitivo dei ceppi accoppiati: diversi per dimensione, ma suggestivi per la loro vicinanza e somiglianza formale (Fig. 6).

La nuova crescita dal vecchio è un tema ricorrente per Sudek, elaborato in studi di rovine accostate a rassicuranti segni di vita: la carcassa cava e biforcata di un antico colosso si erge magnifica tra gli alberelli di salice (Fig. 6, in basso a sinistra); e un grande moncone di ippocastano sorprende con un germoglio frondoso, simbolo di rinascita e di rinnovamento nell’iconografia cristiana:

“Dal ceppo di Iesse uscirà un germoglio, / e un ramo dalle sue radici porterà frutto” (Fig.6, in basso a destra).

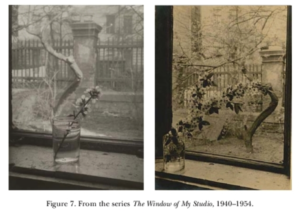

E ancora e ancora, il familiare melo contorto visto dalla finestra associato a un fiore sul davanzale – di solito un ramoscello preso da quello stesso albero. Per fare un esempio, il loro accostamento fa pensare a un genitore e a un figlio (Fig. 7, a sinistra); in un’interpretazione meno serena, il ramoscello fiorito ricorda il braccio strappato dal corpo di Sudek, come potrebbe indicare il suo autoritratto, in piedi accanto allo stesso albero, (cfr. Fig. 2). Fotografare il suo corpo mutilato accanto a un albero mutilato, ma fiorito, documenta la sua capacità di rigenerarsi; la continua alternanza di crescita e decadimento trasmette una accettazione stoica del ciclo della vita e il riconoscimento che la crescita segue, e può persino essere favorita, da una perdita catastrofica. In un’altra immagine, il ramoscello e l’albero sono magicamente riuniti al moncone di un ramo tagliato, evocando ogni sorta di ricongiungimento. (Fig. 7 a destra). Forse la sua prodigiosa attività creativa, e la pesantezza e la materialità funzionale degli strumenti del suo mestiere – non ha mai abbandonato le sue pesanti macchine fotografiche di legno e il treppiede – hanno contribuito a mitigare o addirittura ad annullare simbolicamente il sacrificio del suo braccio. In effetti, le sue numerose e straordinarie immagini di fiori possono essere interpretate come specchio e come raggiungimento di una “fioritura” generativa dopo l’infortunio – le sue fotografie sono il “frutto” del suo lavoro, la prova visibile della sua pratica creativa disciplinata ed esigente.

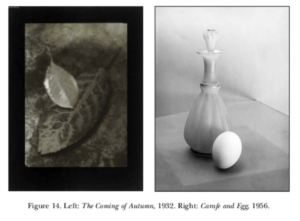

Dopo la morte del padre, la madre si trasferì con la famiglia dalla loro casa di Kolín, a trenta miglia da Praga, al vicino villaggio di Nové Dvory, dove furono accolti da un anziano parente, Josef Hyskly, che viveva con la moglie sopra il forno di loro proprietà in cui lavoravano. Ma dopo pochi anni, anche loro morirono: senza figli, lasciarono il loro patrimonio a Josef, che aveva allora otto anni, assicurando alla famiglia un mezzo di sostentamento. La Farová (1990a) intuisce l’importanza centrale di queste gentili figure genitoriali: Sudek “è rimasto per sempre grato alla famiglia Hylsky, conservando sul suo tavolo rotondo una zuccheriera bianca decorata con una striscia dorata, con il nome di Joseph Hille [la forma tedesca], e la utilizzò in numerose nature morte” (p. 7) (Fig. 8, a sinistra).

La presenza costante della zuccheriera degli Hyskly è un ricordo fisso e discreto di queste amorevoli figure parentali. Forse c’è un omaggio agli Hyskly anche nelle nature morte di Sudek, fatte di pane e uova: ritratti crudi di un umile cibo, sono soffusi di calore tattile. Un uovo fornisce tutto il nutrimento necessario all’essere nascente che ospita; simili immagini alludono a forme meno tangibili, ma non per questo meno importanti, di nutrimento emotivo che gli Hyskly e il loro forno offrivano ai Sudek (Fig. 8, a destra).

Il rapporto di Sudek con la sorella, Božena Sudková, o “Sudka”, come era conosciuta, riassumeva alcuni aspetti stabilizzanti e di sostegno della vita con gli Hyskly (Fig. 9). Come suo fratello, “Sudka” non si sposò mai e non ebbe figli. Invece, dedicò la sua vita a prendersi cura di lui e a supportare il suo lavoro, facendo il bucato, cucinando e aiutandolo a preparare le lastre fotografiche. All’inizio andava avanti e indietro dalla sua casa di Kolín, poi si trasferì nello studio dove dormiva, come Sudek, su una brandina pieghevole. Erano, come gli Hyskly, partner professionali senza figli; vivendo insieme e rinunciando alla normale vita adulta, perpetuavano aspetti della loro infanzia.

Una serie di fotografie riverenti della piccola tomba in pietra di una bambina suggerisce il fantasma persistente di un’altra perdita (Fig. 10, in alto a sinistra e a destra). Un anno prima della nascita di Sudek, un’altra sorella era morta poco dopo la nascita. A giudicare dallo sguardo assente e distaccato della madre in una foto di famiglia fatta quando il bambino aveva circa sette anni, la morte prematura del marito e della primogenita ha avuto il suo peso; i suoi figli potrebbero aver perso non solo un padre e una potenziale sorella maggiore, ma anche una madre felice (Fig. 10, in basso a sinistra).

L’orientamento morboso della madre è evidente in uno dei compiti scolastici di Sudek. Invitato a descrivere le tradizioni della vigilia di Natale della sua famiglia, scrisse,

“La mamma accendeva le candele e diceva: chi spegne per primo la candela, morirà per primo”, e illustrò il suo compito con un disegno di due teschi. (Farová, 1990a, p. 7). Questo ricordo è interessante per l’associazione della luce, proprio ciò da cui dipendeva il mezzo scelto, con la vita; si noti come strane macchie di luce segnano le immagini della tomba della bambina, come se una candela accesa facesse la guardia. In un primo piano, fiori freschi e felci vestono le sembianze scolpite della bambina, dicendoci che, sebbene la sua tomba sia segnata dal tempo, chi vi è sepolto non è stato dimenticato (Fig. 10, in basso a destra).

Il seguente ricordo di guerra, legato al tipico (e tipicamente ceco) umorismo nero – sembra riflettere il persistente senso di colpa per la sopravvivenza spesso lasciato in eredità ai “figli sostitutivi”, quelli le cui candele brillano ancora.3:

“In… trincea, me la prendevo comoda, stando indietro il più possibile. Per punizione, mi fu assegnata la postazione peggiore. Era un buco vicino alle latrine, umido e puzzolente. Ed eravamo gli ultimi a ricevere il rancio. Naturalmente, quando il cibo ci arrivava, era freddo. Ma quando ci fu la decima offensiva, fui felice di scoprire che il posto aveva un grande vantaggio. Quando gli italiani iniziavano il fuoco di sbarramento, le granate continuavano a volare sopra la buca, finendo nelle latrine. Lì eravamo abbastanza al sicuro. Il giorno dopo, quando ricevemmo le razioni erano calde, perché i poveri disgraziati che erano arrivati per primi erano ormai tutti morti. (Sudek, citato in Farová, 1990a p. 9, corsivo aggiunto)

Prendendo il posto della sorella che l’ha preceduto, e punito per aver cercato di sopravvivere alla morte di massa della guerra di trincea, Sudek per due volte è sopravvissuto a quelli “che erano arrivati per primi”.

In primo piano di una vecchia, sognante immagine di una riunione di famiglia nella città natale di Sudek, Kolín, una bambina con il suo vestito della domenica siede volgendoci le spalle, di fronte a un gruppo seduto a un tavolo, che le gira le spalle (Fig. 11, a sinistra). Noi la guardiamo mentre osserva la famiglia dalla quale è in qualche modo separata, ma non riusciamo a vedere il suo volto, esclusi dalla sua esperienza così come lei dalla loro. Questa ragazza lontana e senza volto che guarda gli altri invoca una sorella maggiore lontana e senza volto? In ogni caso, la perdita è certamente veicolata dalla progressiva scomparsa di persone nell’opera di Sudek. Prima voltano le spalle, poi si dileguano; pedoni, carretti trainati da cavalli e filobus passano velocemente davanti all’obiettivo della macchina fotografica (Fig. 11, a destra). Dopo gli anni ’30, le persone che rimangono nell’inquadratura sono ancora più lontane, come se fossero viste da una distanza irraggiungibile. Solo in parte ironicamente, una volta Sudek ha detto:

“Non ci sono molte persone nelle mie fotografie, soprattutto nei paesaggi. Per spiegare questo, vedete, è che mi ci vuole un po’ di tempo prima di preparare tutto. A volte ci sono persone, ma prima che io sia pronto se ne vanno, quindi cosa posso fare, non li riporterò indietro”. (citato in Bullaty, 1978, p. 27, corsivo aggiunto)

In Cappello dimenticato, una paglietta, come quella della giovinezza di Sudek, giace a terra come se fosse stata abbandonata a causa di una partenza precipitosa – a significare contemporaneamente colui che l’ha lasciata, la sua precedente presenza e la sua attuale assenza (Fig. 12, a sinistra). Potrebbe forse appartenere al “fratello” di Sudek, al suo io precedente e intatto? Oppure a uno degli altri che se ne sono andati “prima che fosse pronto”? Un albero si piega, vegliando sulla sedia rimasta vuota, “proteggendola”. In una delle tante immagini simili, una fila di faggi, come una sentinella, fiancheggia una panchina vuota, come un incontro di anziani riuniti in permanenza, silenziosamente ricordando coloro che non si uniscono più a loro (Fig. 12, a destra). Anche se le foglie cadono come lacrime, cresce in mezzo a loro una nuova fila di piantine. Queste sono solo alcune delle molte interpretazioni di queste opere che, come il resto del lavoro di Sudek, resistono a semplici spiegazioni. Piuttosto, offrono una ricca panoplia simbolica di presenza, di assenza, e la promessa di un ricordo.

Negli anni Sessanta, Sudek organizzò mostre insieme all’artista Václav Sivko, che lo considerava suo mentore. Sivko allestì una serie di mostre intorno ai temi delle Perdite, dei Ritrovamenti, degli Alberi e delle Pietre. Il poeta Karel Šiktanc scrisse in un saggio del catalogo “non è soltanto il caso” che questi temi siano “così importanti per la vita umana…perché troviamo e perdiamo continuamente cose fino ad arrivare alle pietre e agli alberi” (cit. in Kroutvor, 1996, p.37). In mezzo al caos e al capriccio della vita umana, c’è qualcosa di rassicurantemente permanente negli alberi e nelle pietre – cose che “non se ne andranno prima che io sia pronto”. Legami antichi li collegano: le figure mitiche che si trasformano in alberi e pietre sono formalmente legate alla solidità immobile della statuaria figurativa, così come l’albero commemorativo personificato (Tutter, 2011). Sudek articola consapevolmente la relazione incarnata tra alberi e statue (“quando la sua vita finisce, diventa una statua”), e la sottolinea con il nome che ha dato allo straordinario ciclo di immagini della foresta vergine di Mionší – Statue scomparse. Come i suoi alberi, molte delle sculture di Sudek sono prive di arti. Mentre le statue mutilate dell’antichità sono un tropo classico, i ritratti di Sudek trasmettono una potente intimità. Un Gesù bambino decapitato afferra con il braccio destro, l’unica appendice rimastagli, la veste della madre cancellata; il loro legame è sopravvissuto alla più devastante delle perdite. (Fig. 13, in alto a sinistra). E le mani mancanti di una Madonna medievale col bambino non interferiscono con la loro gioia (Fig. 13, in alto a destra). Altri – sempre come gli alberi di Sudek – si distinguono per la loro collocazione in mezzo a segni di vita, come il sorridente manichino con un braccio solo alla deriva in un mare di piccoli fiori, con il braccio sinistro alzato in segno di amicizia (Fig. 13, in basso). O forse sta dicendo nashledanou, che i cechi ripetono quando si separano – e che non significa “addio”, ma tradotto più esattamente “finché non ci troviamo“.4

Phyllis Greenacre (1963) sostenne che la dinamica cruciale che motiva molta creatività è “l’eterna ricerca del padre” (p. 14). Anche se questa congettura è corretta nel caso di Sudek, il suo tentativo di ricostituire esteticamente il padre non può essere disgiunto dal tentativo di trovare e riparare simbolicamente altre perdite. Melanie Klein (1940) sottolinea che quando gli adulti sperimentano una perdita, si sentono anche come se i primi oggetti, i genitori, fossero di nuovo perduti. La teoria della Klein attinge a piene mani dalla Nachträglichkeit (“azione differita”), il termine usato da Freud per indicare la rimodellazione dell’esperienza presente in funzione del passato. Più recentemente, gli psicoanalisti francesi hanno ampliato la Nachträglichkeit nel concetto di après-coup, che comprende anche “il movimento del tempo dal presente al passato, una ristrutturazione del passato in funzione del presente” (Birksted-Breen, 2003, p. 1508). Nel funzionamento circolare dell’après-coup, le perdite successive di Sudek devono essersi riverberate con quelle precedenti, amplificandosi, rafforzandosi e acquistando significato l’una con l’altra.

Perdendo il padre, la sorella maggiore e gli Hyskly prima che la propria identità in via di sviluppo si fosse pienamente consolidata e i suoi oggetti fossero completamente interiorizzati, Sudek ha anche perso (almeno temporaneamente) quelle parti del suo sé che erano identificate con o nel processo di identificazione con quegli oggetti (Tyson, 1983). E, come vedremo tra poco, nella misura in cui si identificava con la sua patria, era anche vulnerabile a sperimentare il suo ripetuto smembramento come una ripetizione dei suoi traumi precedenti. Quindi, sostengo, non si può affermare che un singolo trauma sia rappresentato in una singola immagine.

Invece di rifiutare l’idea che Sudek simboleggi la perdita del braccio in immagini di alberi e statue devastate, desidero ampliare questo concetto suggerendo che il suo corpo mutilato sia stato un‘incarnazione letterale, anche riflessiva, di strati cumulativi di perdite traumatiche. Forse questo era inevitabile. Il filosofo Paul Ricoeur (2005) scrive: “La perdita dell’altro è in un certo senso la perdita di sé… Nella misura in cui la relazione con colui che è scomparso forma una parte integrante della propria identità di sé, [la perdita] costituisce una vera e propria amputazione di sé” (p. 359). Al contrario, in quanto incarnazione emblematica di perdite precedenti e successive, l’arto perduto di Sudek avrebbe potuto alimentare la loro ri-simbolizzazione esterna in metafore naturali di mutilazione come gli alberi e le statue smembrate. In questa prospettiva, l’amputazione non era solo un luogo di trauma, ma un significante e un promemoria sempre presente del trauma in tutta la sua dolorosa totalità, un totem del trauma – un luogo costante e efficace per l’iscrizione corporea della perdita.5

“La materia stessa del corpo”

Gli individui creativi, teorizza Phyllis Greenacre, nascono con una reattività insolitamente sensibile – in particolare, con “una speciale consapevolezza della forma e del ritmo, che si traduce in un’insolita capacità di percepire le relazioni tra i modelli” (1963, p. 14).

Di conseguenza,

“La percezione degli oggetti [fisici] e il rapporto con essi si arricchiscono di una molteplicità di forme affini e alleate, il collettivo si alterna agli oggetti originari. . . Questo porta a una molteplicità di esperienze con maggiore facilità e persino necessità di simbolizzazione e una ricchezza nella trama e nel tessuto della sensazione.” (p. 15, corsivo in originale)

La Greenacre aggiunge che, sebbene gli individui creativi affrontino “i cambiamenti e gli stress della vita personale in modo intenso e anche drastico”, quando li affrontano si rivolgono spesso a sostituti fisici simbolici dei loro oggetti d’amore, i cosiddetti (con termine infelice) “alternativi collettivi” (p. 15), i precursori degli oggetti creati (Weissman, 1971). Queste osservazioni sembrano adattarsi bene alle immagini di Sudek di “cose” quotidiane ma chiaramente molto importanti e alla sua sorprendente capacità di strappare a questi oggetti fisici ordinari dei sentimenti apparentemente umani, come nei suoi ineffabili accoppiamenti di foglie che si sfiorano con emozione profonda, praticamente tangibile (Fig. 14, a sinistra). In un’altra immagine, una caraffa di vetro e un uovo si incontrano in un’unione silenziosa; l’intimità di questo incontro profondo è esaltata dalla loro forma organica condivisa e dalla sostanza intatta e polverosa (Fig. 14, a destra).

Secondo Esther Bick (1968), i fallimenti nello sviluppo e nell’introiezione della funzione contenitiva della madre, quella che lei chiama la “pelle primaria,”

possono portare allo sviluppo della formazione di una “seconda pelle”, attraverso la quale la dipendenza dall’oggetto viene sostituita da una pseudo-indipendenza, dall’uso inappropriato di alcune funzioni mentali, o magari di talenti innati, allo scopo di creare un sostituto per la funzione di questo “contenitore di pelle”… La necessità di un oggetto contenitore sembrerebbe… produrre una ricerca affannosa di un oggetto – una luce, una voce, un odore o un altro oggetto sensibile – che possa attirare l’attenzione e quindi essere sperimentato, almeno momentaneamente, come se tenesse insieme le parti della personalità. … questo oggetto contenitore viene sperimentato concretamente come una pelle.”(p. 484, corsivo aggiunto)

Riprendendo il discorso dove la Bick lo ha lasciato, Didier Anzieu (1985/1989) propone che un “involucro psichico”, che egli definisce le moi – peau – “l’io-pelle” – funziona normalmente per descrivere e mantenere i contorni proiettati del sé incarnato e per collegare e organizzare i suoi contenuti. Azzardo che anche quando i primi bisogni di contenimento sembrano adeguatamente soddisfatti, una seconda pelle può compensare una pelle altrimenti danneggiata o compromessa – nel caso di Sudek, la scia di un trauma lacerante e di una violazione fisica.

Sto suggerendo che i suoi “talenti innati”, la sua pratica artistica determinata, quella che la Bick definirebbe “muscolare”, e i vari “oggetti sensoriali” che ha fotografato, potrebbero tutti aver svolto le funzioni critiche di contenimento e di organizzazione, una pelle-ego concretizzata, una pelle-ego estetica ausiliaria che agisce come una seconda pelle. Uno degli insoliti elementi caratteristici di Sudek, l’ampio bordo nero corrispondente all’area non esposta intorno al soggetto e che spesso lasciava intatto (cfr. Figg. 6, 10, 13 e 14) – allude al fatto che la cornice fotografica, e il fotogramma, e le cornici e i confini annidati in essi, costituivano essi stessi come una seconda pelle: l’uomo che aveva perso parte del suo corpo era famoso perché non ritagliava mai una stampa.

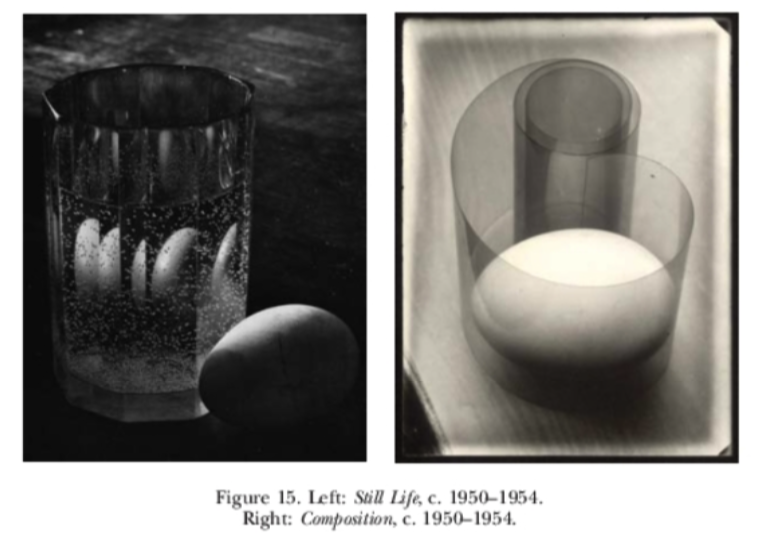

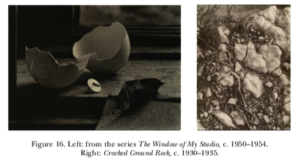

L’uovo, uno dei soggetti ricorrenti di Sudek, codifica una potenzialità embrionale fragile ma totale: ancora incontaminato, incarna tutto ciò che può ancora essere. La rifrazione dell’uovo in parti componenti da parte di un bicchiere d’acqua sfaccettato riflette la molteplicità in divenire di quell’io in crescita (Fig. 15, a sinistra). Conchiglie di ogni tipo affascinavano Sudek. Contenitore naturale e fisico, l’uovo vivente nel suo guscio confonde animato e inanimato, effimero e permanente. Sudek ha fotografato anche conchiglie, che come i gusci d’uovo sono sia il prodotto che il protettore degli esseri viventi che un tempo racchiudevano, ma a differenza del guscio d’uovo la conchiglia sopravvive a quell’essere – un calco di esso, una memoria di esso – esemplificando come, nelle parole di Bill Brown (2001), “gli oggetti inanimati organizzano la temporalità del mondo animato” (p. 16). Strutturalmente e temporalmente, la conchiglia simboleggia in modo egregio la funzione di protezione, di conservazione, di pelle dell’arte di Sudek. In particolare, la capacità del mezzo fotografico di schermare l’essere vulnerabile di Sudek e di nutrirne l’essenza germinativa è illustrata in modo toccante da un’immagine di un uovo, delicatamente, saldamente annidato in un rotolo di pellicola fotografica trasparente (Fig. 15, a destra). Arrotolato come un nautilus, la pellicola trattiene l’uovo come un guscio intorno a un guscio – come una seconda pelle.

Nella sua elegante applicazione a Proust della teoria della creatività come riparazione di Melanie Klein, (1940) Hannah Segal (1952) spiega:

“Scrivere un libro è per [Proust] come l’elaborazione del lutto in quanto gradualmente gli oggetti esterni vengono abbandonati, vengono reinseriti nell’io e ricreati nel libro. …Melanie Klein ha mostrato come il lutto nella vita adulta sia un rivivere le prime angosce depressive; non solo l’oggetto presente nel mondo esterno è sentito come perso, ma anche gli oggetti iniziali, i genitori; e sono persi sia come oggetti interni che nel mondo esterno. Nel processo del lutto sono questi primi oggetti a essere persi di nuovo, e poi ricreati. Proust descrive come questo lutto porti a desiderare di ricreare il mondo perduto. … tutta la creazione è in realtà una ri-creazione di un mondo un tempo amato e un tempo integro, ma ora perduto e rovinato, di un mondo interiore e di un sé in rovina. È quando il mondo dentro di noi è distrutto, quando è morto e senza amore, quando le persone amate sono in frammenti e noi stessi nella disperazione impotente – è allora che dobbiamo ricreare il nostro mondo, riassemblare i pezzi, infondere la vita nei frammenti morti, ricreare la vita. “(pp. 198–199)

Quale migliore rappresentazione di queste idee se non le immagini di Sudek di gusci d’uovo rotti, la cui fragilità è immediata e vivida – soprattutto in contrasto con le loro controparti perfette e integre. Lo stato quasi intatto dei gusci d’uovo incrinati, in un esempio (Fig. 16, a sinistra) è simile a quello delle rocce macinate, frammentate sul posto, raffigurate in una fotografia suggestiva e atipica (Fig. 16, a destra). Immagini simili elaborano simbolicamente un sé gravemente danneggiato, incline alla frammentazione, e bisognoso di un contenimento esterno. Proprio come l’uovo è sostenuto dal suo guscio; proprio come il reticolo screpolato del guscio d’uovo è stabilizzato dalla sua membrana invisibile; così come i pezzi di pietra frantumati sono tenuti insieme dalla matrice di terra che li circonda; così Sudek si riassembla e contiene se stesso dentro la matrice di sostegno della fotografia, dentro la matrice di sostegno della sua arte.

In Camera Lucida, lo scrittore Roland Barthes (1981) racconta la propria frustrante ricerca di “trovare” nelle fotografie l’essenza di sua madre dopo la morte:

“Per “trovare” mia madre, ahimè in modo fuggitivo, e senza mai riuscire a trattenere a lungo questa resurrezione, molto più tardi, ho dovuto scoprire in alcune fotografie gli oggetti che teneva sulla sua toeletta, un portacipria d’avorio (mi piaceva molto il suono del suo coperchio), un flacone di cristallo molato, oppure una sedia bassa, che ora si trova vicino al mio letto… Contemplando una fotografia in cui lei mi abbraccia, bambino, posso risvegliare in me la morbidezza stropicciata del suo crêpe de Chine e il profumo della sua polvere di riso.” (pp. 64-65)

Si sente in Barthes un’eco del famoso commento di Proust: “Il passato è nascosto da qualche parte fuori dal suo dominio, al di là della portata dell’intelletto, in qualche oggetto materiale” (Proust, 1913/2004, p. 31). Per Barthes, come per Proust, solo le foto delle cose di sua madre – o, più precisamente, le reminiscenze squisitamente sensibili che esse evocavano – potevano “resuscitare” la sua quintessenza.

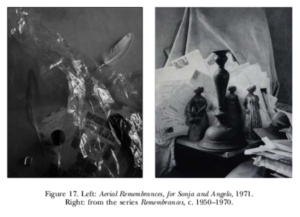

Un ricordo del forno degli Hyskly che ha molto fotografato, la zuccheriera (cfr. Fig. 8), suggerisce che questo era vero anche nel caso di Sudek. Egli era infatti ineluttabilmente attratto e si circondava di oggetti associati ai suoi cari; alcuni di essi erano lettere, la maggior parte regali, Sudek resuscitava e ri-memorizzava continuamente le relazioni oggettuali che essi personificavano in nature morte, alcune delle quali ha intitolato “Rimembranze”. Per Sudek, “la vita dell’oggetto era intrecciata con quella degli amici a cui [erano] appartenuti”, conferma Sonja Bullaty (1978, p. 10), scrittrice delle lettere di posta aerea che, quando sono combinate con cellofan e piume, trasmettono la natura senza peso, eppure tangibile, degli affetti che sopravvivono attraverso gli oceani (Fig. 17 a sinistra). Un’altra fotografia sovrappone un fascio di lettere – linee di comunicazione, di connessione attraverso la distanza – con piccole figurine femminili: forse doni, forse effigi, di chi scrive le lettere. (Fig. 17, a destra).

Lo psicoanalista Paul Lerner (1990) descrive come una donna, nel corso del suo trattamento, iniziò a ricercare fotografie e altre tracce del padre che aveva perso all’età di cinque anni; di conseguenza, recuperò ricordi precedentemente inaccessibili del loro rapporto, che poi ha potuto piangere e interiorizzare. Lerner descrive altri pazienti che hanno subito una perdita precoce di oggetti e che mostrano anche “un bisogno impellente di cercare nel mondo esterno, trovare e reclamare simbolicamente l’oggetto perduto”; “perplesso” per la loro “compulsione ad agire nel mondo reale e a recuperare qualcosa di concreto e direttamente correlato all’oggetto perduto” (p.86), Lerner conclude che questi pazienti stanno “riempiendo le parti mancanti della rappresentazione interna dell’oggetto”, il che permette loro di “piangere pienamente la perdita dell’oggetto e, a sua volta, riconquistare aspetti perduti del sé” (p. 79). Così la relativa durata delle cose – siano esse oggetti simbolici o seconde pelli – può in qualche modo mitigare la totalità delle perdite passate e future e la temporalità di tutti gli affetti. Come è possibile, se le “cose” sono semplici simboli o artefatti?

Nella sua attenzione alla grana, alla consistenza e alla tonalità, Sudek non è probabilmente più interessato alla forma che al substrato, al tessuto, al parenchima elementare delle cose. Il fenomenologo francese Merleau-Ponty (1993) sostiene che l’individuo esiste in continuità fisica con l’ambiente e sperimenta tale ambiente e le cose in esso contenute come estensioni incarnate del sé corporeo: “il corpo è una cosa tra le cose, è uno di esse. Le cose sono un annesso o un prolungamento [del corpo]; sono incrostate nella sua carne, fanno parte della sua piena definizione; il mondo è fatto della materia stessa del corpo” (p. 125). Una visione simile si è sviluppata parallelamente nella letteratura psicoanalitica. Freud (1923) afferma che “l’Io è innanzitutto un Io corporeo; non una semplice entità di superficie, ma la proiezione di una superficie” (p. 26), indicando che l’esperienza soggettiva dell’Io incarnato e la sua delimitazione trascendono i meri limiti fisici del corpo; si tratta piuttosto di una proiezione, di una costruzione della mente.7 Lo psicoanalista austriaco Paul Schilder (che, come Merleau-Ponty, è stato fortemente influenzato dal fenomenologo Edmund Husserl) fa un ulteriore passo avanti, scrivendo che quello che lui chiama “immagine corporea”, “schema corporeo” (Körperschema) può dare parti al mondo esterno e può prendere altre parti dal mondo esterno verso se stesso. (1935/1950, p. 202). Sintetizzando il pensiero di Schilder e Freud, Robert Fliess (1961) conclude che “l’ego corporeo può estendersi e cooptare elementi del mondo esterno” (p. 209).8 Se le opere di Sudek (e le cose che esse ritraggono) hanno funzionato come una seconda pelle, ne consegue che sono vissute come corporee, come parte di lui.9

Estendendo questo argomento alla sua naturale conclusione, sostengo che se le cose possono essere sperimentate come parte del sé incarnato, ne consegue che le cose possono essere sperimentate anche come parte dell’altro incarnato. Prendiamo come esempio la sedia, un oggetto a cui sia Barthes che Sudek fanno riferimento (ad esempio, la Fig. 12). Intima come un indumento, la sedia abita i contorni del corpo fisico che sostiene; come l’ altro motivo di interesse, la conchiglia, la sedia sostiene e contiene un corpo come un’impalcatura, un esoscheletro o, in alternativa, come un supporto differente.Una sedia vuota è un calco del suo precedente occupante; la sedia su cui una volta sedeva la madre di Barthes una volta conteneva il suo corpo, così come lei conteneva il suo, ed è quindi irrevocabilmente, squisitamente privilegiata. La “sedia ora sta vicino al letto [di Barthes]”, e protegge – e lei in essa – dalla disperazione della perdita e dalla desolazione del sonno. Ma a differenza della madre di Barthes, la sua sedia esiste ancora, una presenza duratura nel tempo presente – materiale, sensoriale, sostanziale.

Uno dei soggetti preferiti di Sudek era il “Giardino magico” del suo amico, l’architetto Otto Rothmayer (o, come Sudek lo chiamava, “Mr. Magician” – Signor Mago), e le sedie che Rothmayer aveva disegnato appositamente – sedie che un tempo contenevano i corpi di questi cari amici. (Fig. 18, in alto).

Dopo la morte di Rothmayer, Sudek documentò il contenuto del suo studio in una serie di opere che esprimono il silenzio statico di un dolore senza parole, di una perdita appena comprensibile. In un affettuoso ritratto degli oggetti accuratamente disposti sulla scrivania di Rothmayer, si vedono accanto ai modellini in filo di ferro delle sue sedie, in modo commovente, gli occhiali e l’orologio (Fig. 18, in basso). Destinati a non essere mai più usati, portano con sé l’impronta del corpo che li ha indossati, conferendo loro un’animata intimità. A mio parere tali oggetti sono completamente diversi dai talismani feticistici, come gli oggetti transizionali rianimati che Vamik Volkan (1981) definisce “oggetti di collegamento”, e sono molto più che oggetti simbolici di transfert. Pesanti e sostanziali, derivati e offerti dall’altro, sono sperimentati e riconosciuti come parte dell’altro amato, estensioni fisiche dell’altro. Essi sono essenzialmente reliquie, piuttosto che fantasmi: pezzi sacri dell’altro che ora abitano le fotografie di Sudek, ora fanno parte del suo io. Di conseguenza, le sue fotografie funzionano come reliquiari, preservando il suo legame con coloro che ama. La tenerezza e l’amore che egli rivolge a tutte queste “cose” pesantemente catalogate mettono in luce l’attrazione della nostalgia, che permea la sensibilità di Sudek con il suo potente e malinconico desiderio.

“Scrivere un libro è [per Proust] come l’elaborazione del lutto, nel senso che gradualmente gli oggetti esterni vengono abbandonati, vengono reintegrati nell’io e ricreati nel libro”, spiega Segal; infatti, “tutti i suoi oggetti perduti, distrutti e amati vengono riportati in vita…”. In virtù della sua arte, nella sua opera egli può dare ai suoi oggetti una vita eterna.” (1952, p. 198). Se, come afferma l’autrice, il lavoro del fare arte è “come l’elaborazione del lutto”, allora il fare arte può anche svolgere parte del lavoro riparativo del lutto. Otto Kernberg (2010) ci ricorda che Goethe considera la morte di una persona cara come la morte di un mondo condiviso. La nostalgia, suggerisco, è un desiderio, una costrizione, a rimettere insieme i resti fisici di quel mondo un tempo condiviso, a ricordarlo e ripararlo, a rifiutare di abbandonarlo completamente. L’opera di Sudek incarna un continuo sforzo creativo per cercare e ricostruire un mondo desiderato e perduto; simboleggiato, recuperato e conservato all’interno della cornice fotografica, esso viene ricordato e pianto in un una vita di lavoro trasformativo di rigenerazione e di ricostruzione.

“Una città invisibile”

La Praga di Sudek è una città solitaria, ma non per questo meno intima; “solo un artista che amava la città fino all’eccesso avrebbe potuto fotografarla in modo così ossessivo”, rileva il critico Ian Jeffrey (1998, p. 11). La sua osservazione dell’iconografia della città non sfocia mai nel kitsch, ma esercita una soggettività coerente ed estremamente personale: nessuno ha raccontato Praga con lo stesso garbo e la stessa generosità (Fig. 19).

“Praga ha figli più famosi”, osserva Banville (2003) nelle sue memorie sul periodo di tempo trascorso lì,

ma nessuno di loro, nemmeno Kafka, è riuscito a catturare in modo così coinvolgente l’essenza del luogo, il suo mistero e il suo fascino stanco, la sua tragica bellezza, la sua luce e la sua ombra, e quel qualcosa che sta nel mezzo, la peculiare, velata radiosità di questa città sulla Moldava. (p. 69)

Ed è (stato) solo grazie a Sudek, scrive Banville, che ha potuto finalmente “trovare” Praga,

“Per tutto il giorno avevo camminato per la città senza vederla, e all’improvviso le fotografie di Sudek, persino gli studi interni e privati, me la mostravano…. Qui, con questo mucchio di foto sulle ginocchia, ero finalmente arrivato.” (pp. 58-59)

Descrivendo la città immaginaria di Zaira, un luogo che, come Praga, è pieno di ricordi e di passi, Italo Calvino in Le città invisibili scrive:

“Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. (1972/1974, p. 11)

In queste poche righe Calvino descrive il mistero fondamentale della città. Una città è come un corpo, ci dice Calvino: piena di storie che non possono essere raccontate a parole – come le linee di una mano.

Praga non rinuncia così facilmente alle sue storie. Un luogo nelle cui piazze e nei cui viali sono incisi in modo indelebile gli eventi traumatici del secolo scorso (Demetz, 1997; Paces, 2009), la grammatica visiva di Sudek registra e recupera le sue cicatrici e i suoi segni, spesso sotto l’oscura copertura della notte. Il suo canto della città è un canto senza parole, influenzato dalle grida silenziose e dagli echi della capitale ombra di un Paese che per oltre tre secoli non ha avuto un nome – e poi, una volta nominato, è stato per decenni perso e praticamente dimenticato dall’Occidente: una città invisibile.

Kirschner (1996) ricorda come in una conversazione, Sudek “si muoveva nella storia con una totale sicurezza di argomenti, … era come se avesse nel sangue i codici dell’Antico, del misticismo gotico e dell’amplificazione barocca.” (p. 32). Pervade il suo immaginario praghese la sensazione che ciò che viene documentato – forse conservato, – potrebbe un giorno esistere solo nella storia, e in effetti potrebbe scomparire da un momento all’altro. La particolare qualità statica della città di Sudek si contrappone a questa ansia; ai suoi occhi, Praga è straordinariamente immobile, immutabile, quasi senza età – persa nel tempo, come se fosse sempre esistita.

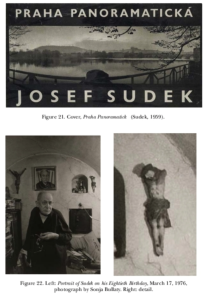

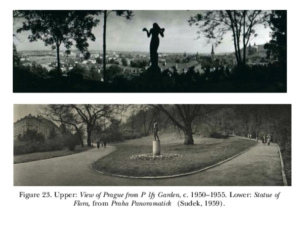

Mai ostentata, sempre completamente umana, la “tragica bellezza” di Praga rispecchia e conserva la gloria appannata della giovinezza intatta e sfuggente di Sudek. Ma questa città di pietra è anche inspiegabilmente fragile, sensibile come un corpo, qualità che Sudek ha messo in evidenza con la sua attenzione per gli intricati dettagli architettonici (Fig. 19, in alto e in basso a destra) e stratificando teneramente la città con una delicata vita naturale (Fig. 19, in alto e in basso a sinistra; Fig. 20, in alto a destra, in basso). Un grazioso cancello in ferro battuto è aperto e ci invita a entrare in un giardino (Fig. 20, in alto a sinistra). Gli alberi velano i punti di riferimento di vedute immediatamente riconoscibili: i rami privi di foglie tracciano il profilo del Teatro Nazionale che si specchia nella Moldava (Fig. 20, in alto a destra); un ippocastano in fiore, che richiama il disegno del “Sig. Rembrandt”, avvolge la familiare torre e la cupola di San Nicola, evocando il più delicato dei salvataggi (Fig. 20, in basso). Sudek scelse una maestosa veduta di Praga, con il suo comune cappello enfaticamente messo in primo piano (Fig. 21), per abbellire la copertina del suo celebre Praga Panoramica (1959), ciò che rende evidente quanto la sua identità fosse radicata nella sua città – e quanto quella città fosse centrale per la sua identità. Come ceco a Praga, Il rapporto di Sudek con la sua città deve essere inserito in un contesto politico e storico: il suo mondo perduto comprendeva il suo Paese, la cui libertà come nazione avrebbe inspiegabilmente avuto alti e bassi durante la sua vita.

Nell’ottobre del 1918, con l’Impero asburgico in frantumi, i nazionalisti cechi Tomáš Masaryk, Milan Štefánik ed Edward Beneš lessero la Dichiarazione di indipendenza ceco-slovacca dalla monarchia asburgica, che avevano redatto in esilio a Parigi e che delineava un governo provvisorio per il nuovo Stato che avevano progettato. Nel primo decennio dopo la creazione della Prima Repubblica indipendente, Sudek si ritirò formalmente dalla Chiesa cattolica, ma questa azione non sembra tanto un’espressione di mancanza di fede quanto un gesto contro le istituzioni dello Stato cattolico austro-ungarico, non infrequente all’epoca (Kirschner, comunicazione personale, 2013).10

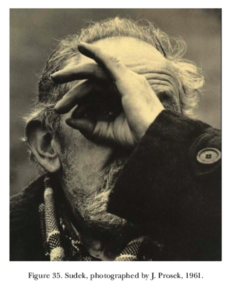

Figura 22. A sinistra: ritratto di Sudek nel giorno del suo ottantesimo compleanno, il 17 marzo 1976, fotografia di Sonja Bullaty. A destra: particolare.

Teneva un crocifisso appeso sopra la sua stretta brandina: un crocifisso senza braccia (Fig. 22). Anche se dubitava della presenza di un Dio protettore o della promessa di una vita ultraterrena, Praga, la capitale della sua “patria”, avrebbe potuto offrire una forte presenza paterna al suo “figlio” – forse ancora di più data la perdita del padre e della sua integrità corporea.

D’altra parte, Praga è stata a lungo conosciuta come Praga mater urbium – madre delle città – un nome appropriato per una capitale che secondo la leggenda fu fondata da Libuše, una donna con il dono della profezia, Atena per l’Atene di Praga.

Sudek posiziona la sagoma di una figura femminile al centro di un ritratto lirico di Praga (Fig. 23, in alto): potrebbe essere Libuše? Mentre i rami arcuati dei suoi assistenti frondosi le fanno eco, tende le mani, come se ricevesse il coro che venera Atena nelle Eraclidi di Euripide: “tua è la terra e la città, e tu ne sei la madre, la padrona e la custode” (l. 770-775, Loeb Classical Library). E Sudek, rivendicando la città come imago materna, apre Praga Panoramica con l’immagine di una statua della divinità femminile generatrice, la dea Flora (Fig. 23, in basso). Così personificata, la sua città popolata in maniera sparsa sembra meno solitaria e la sua raffigurazione la più profonda espressione d’amore.

Nel 1928, in onore del decimo anniversario della Prima Repubblica, Sudek pubblicò un fascicolo commemorativo di immagini recenti della cattedrale di San Vito, oggetto di intenso studio fin dalla sua convalescenza (Fig. 24).

Se Praga è il simbolo principale delle terre ceche, allora San Vito è il principale emblema di Praga, piena di tombe di martiri cechi e di gioielli della corona degli imperatori e dei re che vi sono stati incoronati.

Situata sulle fondamenta di una basilica romanica risalente all’XI secolo, la costruzione della cattedrale gotica iniziò intorno al 1300. Rimase incompiuta per settecento anni e fu completata solo negli anni Venti del Novecento, quando la ricostruzione del complesso di Hradčany (il Castello), di cui la cattedrale fa parte, fu finalmente e frettolosamente portata a termine in tempo per il decimo giubileo della Prima Repubblica.

Composto durante questa imponente ricostruzione, il primo ciclo di San Vito fu giustamente intitolato Contrasti: le sue immagini essenziali e molto apprezzate contrappongono la sacrosanta icona culturale, con i suoi eroi e santi cechi, all’umanità dei comuni lavoratori che l’hanno costruita, rappresentati dai loro umili attrezzi – carriole, corde e impalcature. Queste immagini straordinarie ebbero un enorme richiamo popolare, facendo di Sudek una sorta di celebrità locale; questo fu almeno in parte grazie al significato nazionale insito nella loro giustapposizione di sacro e profano: nel mito, la regina Libuše scelse come marito il contadino Přemysl – un aratore – con il quale fondò la dinastia dei Přemyslidi che nel IX secolo riunì le terre ceche.11

In un commento che ricorda in modo sorprendente le riserve di Banville riguardo alle interpretazioni tradizionali degli alberi di Sudek, Charles Sawyer (1980) osserva che le immagini di San Vito di Sudek “possono essere prese troppo facilmente come una metafora della sua lotta personale per ricostruire la propria vita” (senza pagina). Sawyer e Banville hanno ragione di mettere in discussione le interpretazioni limitanti dell’opera di Sudek, ma una parte del loro timore può derivare dalla vulnerabilità accessibile e persino nuda dell’opera, dalla sua virtuale auto-rivelazione. In effetti, è difficile non credere che Sudek si sia visto nella cattedrale incompiuta di Praga: sia come ceco la cui identità è stata negata, sia come uomo il cui corpo smembrato è stato sacrificato dalle stesse forze che per tre secoli hanno implacabilmente soppresso la sua lingua madre e si sono arrogate la sovranità della sua patria. Simboleggiando la ricostruzione di un mondo interno smantellato, l’impalcatura di San Víto (Fig. 24, in basso) potrebbe quindi aver funzionato come una vera e propria impalcatura per la sua ricostruzione personale, aiutando, secondo le parole di Segal, a “riassemblare i pezzi, infondere la vita in frammenti morti” (1952, p. 198).

Il ventesimo anniversario del Paese appena nato non fu felice come il decimo. Nel 1938, l’Accordo di Monaco cedette il controllo dei Sudeti cechi alla Germania nazista. Un anno dopo, senza alcuna resistenza da parte dell’Occidente, Hitler invase liberamente quello che Neville Chamberlain definì “un Paese lontano di cui non sappiamo nulla”. L’occupazione mercenaria nazista, che durò fino al 1945, fu caratterizzata da una feroce rappresaglia per qualsiasi atto di resistenza, reale o percepito: La Vernichtungskrieg (guerra totale) di Hitler mirava a cancellare ogni espressione di opposizione politica assassinando intellettuali, artisti e musicisti cechi e inviandone molti altri nei campi di concentramento, tra i quali il pittore Emil Filla, buon amico di Sudek.

Durante l’occupazione nazista, Sudek tornò a Hradčany e iniziò un altro ciclo di fotografie, tra cui la ricostruzione del Terzo Cortile, in cui si trova San Vito. Se le immagini di Sudek della statua in pietra, in San Vito, di Carlo IV, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Boemia (Fig. 25, in alto a sinistra) indicano l’ossequio per Praga come capitale delle terre ceche storiche, il suo interesse per il Terzo Cortile indica un sentimento simile nei confronti di Praga come capitale della Prima Repubblica Cecoslovacca: “la corona reale posta sulla testa dell’amato Paese di Sudek” (Kirschner, 1993, senza pagina). Il Terzo Cortile si trova sopra alle fondamenta delle strutture più antiche del Castello, risalenti al IX secolo e scoperte solo durante gli scavi degli anni Venti. Quando fu ricostruito, il Cortile fu pavimentato con quadrati di granito estratti da ogni regione del Paese – un atlante geologico virtuale del nuovo Stato ceco-slovacco che univa gli antichi regni di Boemia, Moravia, Slesia e Slovacchia – formando una coperta di pezzi di pietra per proteggere gli spazi più sacri di Praga (Fig. 25, in alto a destra). Sotto la pioggia e osservando dall’alto, Sudek mette in evidenza questo mosaico intriso di significati, con un tributo in codice ai territori che rappresenta e all’eredità che nasconde (Fig. 25, in basso). Le immagini sobrie del Terzo Cortile sono un atto privato di sfida e di tutela; un gesto di solidarietà con i suoi colleghi artisti; e una serena riaffermazione dello status di sovranità del suo Paese di fronte alla politica del terrore.

In un’altra veduta del Terzo Cortile (non mostrata), esso è volutamente, saldamente racchiuso entro le mura di San Vito e del castello di Hradčany, una testimonianza nei confronti della città come sorgente di forza d’animo, di resilienza e di tenacia, che ha consolidato un senso di sicurezza e di autonomia ancora una volta fortemente scosso: come Praga, Sudek era un sopravvissuto contro ogni avversità. Perché”, afferma Nietzsche, “noi siamo duri e non possiamo essere sradicati di notte”:

“La storia appartiene all’anima protettrice e reverente – a colui che con lealtà e amore guarda indietro alle sue origini… La storia della sua città diventa per lui la storia di se stesso; comprende le mura, la porta turrita, l’ordinanza del consiglio comunale, la festa nazionale come un diario illustrato della sua giovinezza e ritrova se stesso, la sua forza, la sua diligenza, il suo piacere, il suo giudizio, la sua follia e la sua rudezza, in tutti loro. Qui si può vivere, dice a se stesso, perché qui si può vivere e si potrà vivere, perché noi siamo forti e non possiamo essere sradicati in una notte. E così, con questo “Noi”, guarda oltre la vita effimera, curiosa, individuale e si sente come lo spirito della casa, della generazione e della città. Di tanto in tanto saluterà l’anima del suo popolo come la sua stessa anima, anche al di là degli ampi secoli che oscurano e confondono; e il potere di empatia e divinazione, di fiutare una traccia quasi fredda, di leggere istintivamente a fondo il passato per quanto sia già stato scritto… sono i suoi doni e le sue virtù.” (1874/1980, p. 19)

Dando per scontata una coscienza civica rispettosa (“l’anima del proprio popolo”), Nietzsche indica l’imperativo di “leggere bene il passato” e quindi di conservare lo “spirito della città”- la città con la quale, “come un diario illustrato”, ci si identifica. Così anche Sudek ripercorre la storia non detta di Praga che, più e più volte cancellata e asfaltata, era diventata “una traccia quasi fredda”. Raccontando la sua storia, Sudek racconta la propria.

Allo stesso modo, Freud rivela l’impatto devastante della Prima guerra mondiale in “Lutto e melanconia” (1917), dove scrive che il lutto è la “reazione alla perdita di una persona amata, o alla perdita di un’astrazione che ne ha preso il posto, come il proprio Paese, la libertà, un ideale” (p. 243). “Il proprio paese, la libertà e gli ideali” possono anche indicare il proprio io, come nelle interpretazioni psicoanalitiche tradizionali del nazionalismo come una proiezione allargata del sé (Schoenfeld, 1974). Per estensione, a mio avviso la perdita della patria e della libertà può essere vissuta come la perdita di se stessi: in una cupa ripetizione della storia, il paese di Sudek ha perso la libertà solo nel suo ventesimo anno, la stessa età in cui lui ha perso il suo braccio.

Eppure la nozione di identificazione con Praga, e con tutte le cose che essa contiene e significa, è forse troppo limitata per essere una descrizione del tutto accurata o completa di quella che Jeffrey (1998) chiama la “incommensurabile, intima relazione” di Sudek con essa (p. 12). Prima di tutto, la nozione di differenziazione dall’altro è un prerequisito per i processi di identificazione. Potrebbero i contorni indifferenziati del sé incarnato estendersi dall’ambiente circostante e dalle cose in esso contenute, alla città che chiama casa e fino al concetto essenzialmente plastico, ma ancora e necessariamente fisico, di Stato-nazione delimitato? Il sociologo e psicoanalista Jeffrey Prager (1993) potrebbe averlo intuito quando colloca la relazione soggettiva tra sé e la nazione in un luogo di transizione, “un terreno sociale né soggettivo né oggettivo”:

“È un terreno che io chiamo il regno dell’esperienza, ma esperienza che non è né sé né oggetto … il cittadino moderno vive la politica come esperienza simultanea di sè e dell’altro, per colmare l’abisso tra l’io privato e il mondo pubblico.” (p. 566)

Spaziando tra il personale e il politico, la proposizione che il sé incarnato può incorporare l’astrazione dello Stato è del tutto coerente con la formulazione psicoanalitica dell’identità politica e la approfondisce, collegando, secondo le parole di Nietzsche, lo “spirito della casa, della generazione e della città”. L’idea che Sudek si sia immaginato in questo modo è rafforzata dall’immagine di un uomo la cui ombra lo precede – una sagoma proiettata, più grande della realtà, incorniciata da un vicolo in cima alla città al centro del paese. (Fig. 26, a sinistra)

La grandezza di questo avatar d’ombra parla di ciò che il fenomenologo francese Gaston Bachelard chiama “la dignità dell’essere ammiratore”: onorando Praga e la sua immensa bellezza, Sudek raggiunge questa modalità di trascendenza, in cui, per cui “pur essendo consapevoli del nostro misero noi stessi … diventiamo consapevoli della grandezza” (1958, p. 184). Consapevoli della grandezza della città, sì, e anche in grado di assorbirla e di raggiungerla. Una veduta sfocata del Ponte Carlo e del fiume Moldava, trafitto da un pezzo di legno alla deriva, allude al dignitoso senso di restituzione di cui dispone un abitante della città: duplicato attraverso la sua immagine speculare nell’acqua e incorporato nel paesaggio urbano riflesso, un braccio diventa due (Fig. 26, a destra).

Al contrario, queste considerazioni supportano una lettura più profonda della promessa fatta da Sudek dopo il mancato “ritrovamento” del braccio perso in Italia, “da quel momento in poi non sono più andato da nessuna parte e non lo farò mai più”: se oltrepassando i confini della sua patria, ha perso i confini del suo corpo, non avrebbe mai più varcato quella frontiera. Correlato a questo e invocante un perimetro fisico, un simile senso incarnato di fortificazione può aver fornito un ulteriore strato di protezione, un altro confine o una pelle per circoscrivere e compattare un sé che era stato fatto a pezzi – una funzione che ho ipotizzato per la fotografia stessa.

Tuttavia, i benefici dell’identificazione patriottica comportano un costo elevato, perché vivere il proprio Paese come un’estensione del proprio io significa vivere qualsiasi attacco a quel Paese come un attacco profondamente personale, minaccioso e disorganizzante. Gli Stati totalitari impongono una negazione dell’individuo analoga a quella che Lichtenstein (1971) definisce un “no maligno”; quando è avallata da forze di invasione, la violenza apocalittica distrugge non solo l’integrità dello Stato, ma anche l’integrità dell’individuo identificato con quello Stato, minato dal terrore della totale vulnerabilità corporea. Una risposta istintiva all’invasione imminente è il potenziamento del sentimento patriottico – una resistenza manifesta alla cancellazione che suscita un’affermazione reciproca e rafforzativa. Non possiamo comprendere meglio il totale disorientamento e l’angoscia degli sfollati, dei diseredati, dei rifugiati? La difficoltà con cui le persone abbandonano il proprio Paese, anche se restare significa morire, non sembra un po’ meno inspiegabile? E rimanere in quel Paese non potrebbe talvolta significare qualcosa di diverso dal masochismo, ma piuttosto la scelta di sfidare un diverso tipo di morte, la morte di sé?

“Nulla è così offensivo per un gruppo come la distruzione dei suoi monumenti”, osserva acutamente lo storico della cultura Peter Homans (1989, p. 272); inoltre, i monumenti sono “interamente materiali: sono per il gruppo ciò che il corpo è per l’ego – l’anima materiale del gruppo” (p. 277). L’incontro con un monumento riapre il processo di lutto, sostiene Homans, invocando la “sensazione inquietante … di essere, in qualche modo misterioso e spiacevolmente inspiegabile, ‘una parte di tutto questo’ e, inoltre, che a parte ‘tutto questo’, potremmo non essere affatto” (p. 272). Ritengo che sia proprio quando ci troviamo di fronte alla prospettiva della distruzione – l’idea di “non essere affatto” – che cerchiamo soprattutto di sentirci “parte di tutto questo”. Forse è per questo che Sudek ha documentato così meticolosamente la sua Praga, e perché essa è così miracolosamente intatta; dopo la liberazione di Praga fotografò solo pochi monumenti in rovina, tra cui l’iconica Torre dell’Orologio (Fig. 27, a sinistra).

In effetti, quando si esaminano le sue fotografie della città, si potrebbe facilmente avere l’impressione che tutte risalgano agli anni prebellici, una distorsione temporale che realizza la negazione – il loro stesso “no” – delle catastrofi in serie che la sua città e il suo Paese hanno subito. Nel funzionamento dell’après-coup, le crisi politiche avrebbero moltiplicato le crisi personali, come testimonia una fotografia del 1940 di un Sudek stanco, apparentemente vicino al collasso, a San Vito, un santuario incontaminato nel cuore di una città profanata (Fig. 27, a destra). Sicuramente i colpi che ha subito sono stati metabolizzati e mitigati dalla funzione sostenitrice, simboleggiante e organizzatrice della sua arte.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Sonja Bullaty, una giovane ebrea ceca sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti e alle marce della morte, tornò a Praga. Con la testa rasata, rispose all’annuncio di Sudek per la ricerca di un aiuto e divenne sua assistente (Fig. 28, a sinistra). I due lavorarono insieme fino al 1947, quando la Bullaty emigrò a New York; rimasero molto amici, scambiandosi lettere, registrazioni musicali e fotografie. Sonja Bullaty (1978) ricorda che quando si incontrarono “ci fu un’intesa immediata tra noi e nessuno dei due parlò di ciò che era troppo doloroso. Era bello affrontare un giorno alla volta, semplicemente esserci, vedere che tempo faceva e dove volevamo fotografare” (p. 13). Si può riconoscere la profondità del trauma di Sudek dalla sua capacità di riconoscere quello di lei.

Il loro lavoro tranquillo e contemplativo, consolatorio e riparatore, riprende i versi di Mnemosyne, una poesia del poeta tedesco Friedrich Hölderlin (1770-1843) intitolata alla dea greca della memoria:

“Ma che dire delle cose che amiamo?

Vediamo il sole che splende sulla terra, e la polvere secca,

E a casa la foresta profonda di ombre,

E il fumo che fiorisce dai tetti,

Tranquillamente, vicino alle antiche torri che la coronano

Questi segni della vita quotidiana sono buoni

Anche quando in contrasto qualcosa di divino

Ha ferito l’anima.”

(2004, p. 50)

Nell’opera di Sudek – la sua “foresta densa di ombre” (cfr. Figg. 4 e 6), la sua città con le “antiche torri che la coronano” (cfr. Figg. 19 e 20) e il suo “fumo che fiorisce dai tetti” (Fig. 28, a destra) – vivono tutte le “cose che amiamo” fugaci e senza tempo. Attraverso il suo obiettivo profondamente empatico, Sudek ha umanizzato un mondo disumanizzato e ha portato alla luce una città invisibile.

“I nuovi raggi di luce”

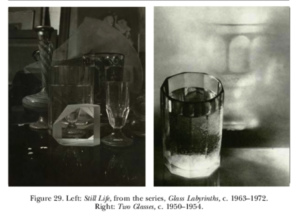

Per lo più, Sudek si è ritirato dalle strade di Praga durante gli strazianti e magri anni della spietata occupazione nazista, rivolgendo il suo acuto senso del luogo al suo piccolo e disordinato studio. Nella sicurezza di questo ambiente circoscritto, ha disposto e fotografato minuscoli quadri di oggetti in un processo di animazione consapevole e ponderato (Fig. 29):

“Credo che la fotografia ami gli oggetti banali e io amo la vita degli oggetti. Sono certo che conoscete le fiabe di Andersen: quando i bambini vanno a letto, gli oggetti prendono vita, ad esempio i giocattoli. Mi piace narrare storie sulla vita degli oggetti inanimati, per raccontare qualcosa di misterioso: il settimo lato di un dado.” (Sudek, citato in Farová, 1976, p. 36, corsivo aggiunto).

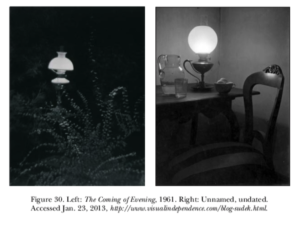

A Jan Řezáč, amico ed editore di Sudek, fu chiesto di trascrivere alcuni dei primi ricordi di Sudek. In uno di questi, Sudek ricorda: “Fin dall’inizio la mamma ci leggeva sempre le fiabe alla luce di una lampada a olio” (citato in Řezáč, 1999, senza pagina). Questa vivida immagine evocativa, così in armonia con le sue immagini luminose di lampade, dimostra che il rapporto di Sudek con la luce era saturo di memoria, di intimità e di alchimia (Fig. 30).

Una volta si meravigliò di come, proprio come nelle fiabe di cui era appassionato, ” agli occhi di un fotografo folle…” “un oggetto apparentemente morto prende vita attraverso la luce” (Sudek, citato in Bullaty, 1978, p. 27) – come la candela accesa che fa presagire la sopravvivenza, un altro legame tra luce e vita.

Freud (1905) comprese che i bambini “hanno paura del buio perché al buio non possono vedere la persona che amano” (p. 224); la loro paura del buio è in realtà la paura “dell’assenza di qualcuno che amavano” e il conseguente bisogno di sapere che essi sono davvero presenti (p. 224fn). Senza luce, né l’occhio né la macchina fotografica possono “vedere”; senza luce, la sedia su cui siede la madre di Barthes non può essere vista, e potrebbe non esserci. Ricordiamo la tomba della bambina, che brilla di macchie di luce: finché è illuminata, può essere vista, e la bambina che vi è sepolta resta viva, anche se solo nel ricordo.

Così Sudek viaggia tra la ricerca di ciò che un tempo era e ora è perduto e la ricerca dell’invisibile e dell’inspiegabile – “la settima faccia di un dado”.

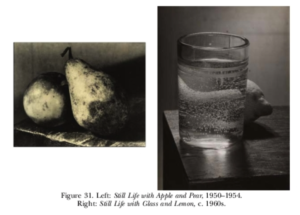

Durante gli anni della guerra, Sudek rimase incantato dai dettagli e dalle sfumature della stampa a contatto – un’impressione, un’immagine speculare che nasce da un “punto di contatto” reale. Presto smise del tutto di fare ingrandimenti e, tornando ai suoi vecchi negativi, ne ricavò nuove stampe a contatto, talvolta utilizzando un laborioso processo chiamato stampa a pigmenti. In una immagine semplice e profondamente strutturata, una mela e una pera portano le ammaccature della vita; avvizzite e sessuate, si appoggiano l’una all’altra come una vecchia coppia di sposi (Fig.31, a sinistra).

La loro realtà è pesante, palpabile; quasi respirano. Aggirando il processo di ingrandimento, Sudek riduce la distanza tra l’oggetto e l’immagine, localizzando “quel luogo in cui persiste, come la soluzione originale ancora presente all’interno del cristallo, l’indiviso del sensibile e del percepito” (Merleau-Ponty, 1993, p. 125). Anche le perle d’aria nell’acqua, uno dei tropi caratteristici di Sudek, evocano l’ignoto criptico della più pura e traslucida delle sostanze; in una meravigliosa realizzazione dell’ambiente incarnato, un bicchiere d’acqua agisce come una lente magica per trasformare la forma tondeggiante e increspata di un limone nei contorni lisci e inconfondibili di un corpo femminile, animato dal familiare barlume di luce (Fig. 31, a destra).

Il più grande successo di Sudek è forse La finestra del mio studio, un ciclo che iniziò nel 1940, e al quale lavorò per tutta la vita (Fig. 32; cfr. anche fig.7).

Qui, il confine trasparente della sua finestra di vetro funge da caleidoscopio, l’effetto casuale della luce e della condensa che crea una galassia di mondi incapsulata eppure sconfinata. Questa meditazione sempre più astratta elabora una fluida continuità tra interno ed esterno, delineando una metafora esplicita della vita interiore e della sua espansione verso il mondo esterno. La generosità senza limiti di queste immagini intensamente personali deriva dalla loro porosità non esibita, dalla loro assoluta mancanza di autocoscienza: è come se, guardando verso l’esterno, Sudek guardasse contemporaneamente all’interno, aprendo una finestra – una porta, in realtà – attraverso la quale entriamo, vediamo e condividiamo la sua esperienza, la sua visione del mondo.

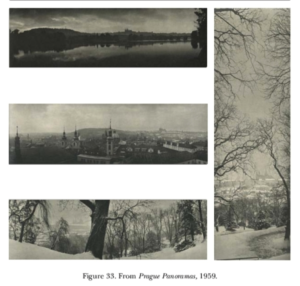

Come le sue nature morte osservate da vicino, gli ambienti microscopici e intensamente privati descritti ne La finestra del mio studio sono tuttavia profondi nella loro enormità, proprio come le macroscopiche vedute di Praga che Sudek realizzò con un’antiquata macchina fotografica Kodak quando, negli anni Cinquanta, si avventurò nuovamente in città (Fig. 33).

Nell’ampio orizzonte di molti di questi panorami è presente la minuscola sagoma del Castello, che, sebbene lontano e nebuloso, rimane un punto di riferimento inconfondibile, un riferimento assoluto e orientativo, una designazione inequivocabile del luogo.

E, come la bandiera che ancora resiste finché resta visibile, la persistenza fisica di questa sagoma – “l’anima materiale del gruppo” (Homans, 1989, p. 277) – è la promessa e la prova che la città e il Paese – e quindi noi e io – esistono ancora. Come devono essere state essenziali queste prove per Sudek: avendo vissuto in prima persona l’istituzionalizzazione della distruzione culturale da parte degli Asburgo, celebrò con il resto della sua generazione la nascita gioiosa della Prima Repubblica, per poi assistere alla sua vita effimera e alla sua morte repentina. Vide il suo Paese demoralizzato e ripetutamente violato: dall’occupazione omicida dei nazisti, dalle rappresaglie contro la resistenza e, infine, dallo sterminio degli ebrei cechi, per poi essere virtualmente consegnato ai sovietici, che saccheggiarono e violentarono ciò che sostenevano di aver liberato, che manovrarono per controllare e de-storicizzare la nazione già completamente destabilizzata prima ancora che la guerra fosse finita (Applebaum, 2012), che architettarono palesemente il colpo di Stato comunista del 1948 e l’assassinio di Jan Masaryk, primo ministro e figlio di Tomáš Masaryk, e che nel 1968 usarono i carri armati e i gas lacrimogeni per schiacciare il movimento di riforma politica non violenta, così speranzosamente chiamato “Primavera di Praga”.