Un capolavoro di Michelangelo

”La Pietà di Palestrina”

di Pietro Toesca

da: Le Arti, Anno I, Fascicolo 1-2, Dicembre – Gennaio,

1938-39, Le Monnier, Firenze

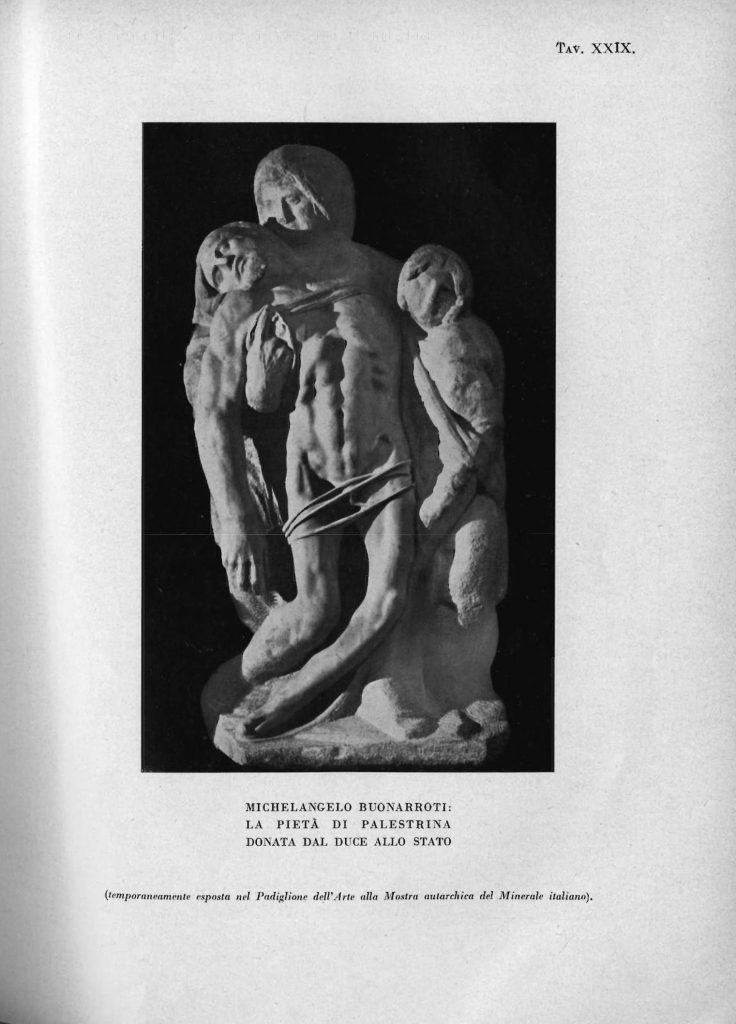

Un capolavoro di Michelangelo è donato all’Italia dal Duce, offerta devota a Lui di un cittadino che vuole tacere anche il proprio nome. Venuto quasi dall’oscurità, è oggi alla luce di Roma; domani, a Firenze, sosterrà il paragone dei Giganti, suoi compagni di forme e d’animo ma non suoi uguali di spirituale commozione.

Pochi erano saliti a cercarlo a Palestrina presso la chiesetta di Santa Rosalia, nella cappella funeraria dei Barberini. Colà, sull’altare, entro la nicchia che lo racchiudeva, un pesante velario di stucco lo circondava di penombre: dal fondo buio emergeva la grande Pietà non liberata che in parte dal «soverchio» del marmo; e si credette modellata in qualche vena marmorea della roccia, e ancora unita a questa.

Quale scultore avesse cominciato a trarla così dal masso di Palestrina, abbandonandola poi, dopo averla sbozzata in part e, e finita soltanto in piccolo tratto, era incerto: «Michelangelo», aveva affermato il vecchio illustratore delle memorie prenestine, L. Cecconi nella sua «Storia di Palestrina» (1756), che primo la ricorda. Poi il grande nome era stato quasi dimenticato: si pensò che i Barberini, acquistato dai Colonna nel 1630 il feudo di Palestrina, facilmente avevano potuto condurvi a lavorare il loro artista favorito, G. L. Bernini: e al Bernini stesso, o a un suo aiuto, fu attribuita la Pietà che pareva scolpita appunto per la cappella funeraria dei Barberini, anzi nella roccia stessa che vi affiora sopra l’altare. Ma quando il capolavoro cominciò a esser noto fuori della cerchia degli storici locali e dei «ciceroni», il nome di Michelangelo ritornò, prima accolto con diffidenza, poi da consensi sempre maggiori: e vincerà ora ogni dubbio.1

Tolto il velario di stucco d’intorno alla nicchia, il gruppo riapparve del tutto staccato dal fondo, come ben si poteva prevedere. Alla roccia esso era ancorato con un anello di ferro e un grosso uncino: questo, e certe zeppe di legno a rincalzo in basso, avevano servito a impedire che si rovesciasse in avanti. Il blocco in cui è scolpito, di marmo con qualche vena azzurrina e con qualche ombra rosata, alto m. 2,53, aveva la base troppo manchevole, e irregolare, per reggersi verticalmente da solo, certo fin da quando si fu improntata la Pietà; esso non era venuto allo scultore dalla cava, tagliato regolarmente: era un grande frammento di un’architettura colossale antica, architrave o cornicione che, cadendo dall’alto, si era scheggiato nel lato che ora non gli dà base sufficiente.

A tergo, infatti, il marmo non ha traccia alcuna dello scalpello dello scultore: presenta soltanto una superfice regolare liscia, alquanto erosa dal tempo, e alcuni incavi, anche a coda di rondine, come per grappe che lo abbiano congiunto con altri blocchi, e lungo il lato destro, dietro la figura della Maddalena, ha tracce di ornati – ovoli, foglie – che accertano quella sua provenienza da qualche rovina classica, di Roma senza dubbio.

Avuto il grande marmo, lo scultore lo attaccò da un sol lato come per un altorilievo,·e procedendo nel lavoro seguitò a cercare entro il blocco una sola veduta del gruppo ch’egli voleva trarne. Ben gli era in mente la sua scultura intiera, da modellarla in tutto tondo; e la posa delle gambe del Cristo, senza scorcio entro la profondità del prisma marmoreo, mostra tutta quella sua intenzione anche se poi egli abbia pensato di addossare il gruppo a una parete, o di porlo entro nicchia: ma nel suo lavoro non si distolse dal seguire quell’unico punto di vista. E anche in questo è l’impronta di Michelangelo: segno non trascurabile di lui che nella «Pietà di Palestrina» ha posto il più profondo della sua arte.

Per Michelangelo scultore il marmo era la materia preferita; aveva egli la passione di lavorarlo con le proprie mani, a subbia, a scalpello, a gradina. Quando, da vecchio, adirato di aver trovato difettoso il marmo, o di averlo guastato, mise in pezzi a colpi di mazzuolo quell’altra Pietà ora in S. Maria del Fiore, «fu necessario trovargli qualcosa poi di marmo perch’ei potessi ogni giorno passar tempo scarpellando» (Vasari): era il marmo dell’altra «Pietà di casa Rondanini», al quale Michelangelo lavorò ancora una giornata intera, il 12 febbraio 1564, quattro di prima di morire. Già più che sessantenne lo scultore fu veduto attaccare il marmo con impeto giovanile, «abattre plus d’écailles d’un très-dur marbre en un quart d’heure, que trois jeunes tailleurs de pierre n’eussent pû faire en troisou quatre » (Blaise de Vigenère).

Ma in quel furore di liberare dal marmo le immagini ch’egli già vi vedeva dentro, racchiuse e avvinte dalla materia, lo guidava un concetto chiaro e definito, studiato in disegni, precisato in modelli, se pur di fronte alla materia resistente, giunto al lavoro di scalpello, ritrovava l’ardore della sua prima ispirazione ancora libero a tutte le impreviste varianti. Del suo modo di lavoro nel marmo bene ne informa il Cellini contrastando a qualche diffusa credenza. Michelangelo non trascurò mai di far modelli prima di venire al marmo: e ciò significa ch’egli aveva delle sue sculture, fin dal primo idearle, il concetto di forme a tutto tondo, volgentisi a innumerevoli punti di vista.

Da principio si era accontentato di formare modelli piccoli; più tardi, non soddisfatto degli ultimi risultati nel marmo (e la causa principale dovette essere l’insufficienza dei suoi aiuti), si era adattato «con grandissima ubbidienza» a far modelli grandi quanto dovevano essere le statue, com’è appunto il modello del Fiume per le tombe medicee. Compiuto il modello, piccolo o grande, egli ne disegnava – secondo Benvenuto Cellini – la «veduta principale», quella in cui la sua visione si esprimesse con più intensità di forme e di movimento, quasi somma di tutti gli altri punti di vista offerti dal modello.

Era la veduta che rispondeva più intieramente all’emozione, e alla visione, generatrice dell’intiera opera. Poi quella «veduta principale», che or aveva profilata in disegno, Michelangelo cominciava a scoprirla nel marmo, seguendola sempre più addentro nel blocco, coi suoi sviluppi in profondità, come se lavorasse un altorilievo. Pareva al Vasari, dinanzi ai Giganti, non più che sbozzati per il mausoleo di Giulio II, veder quelle figure sul punto di essere sollevate fuor della superfice piana di un’acqua in cui fossero adagiate, affiorando esse nelle parti loro più rilevate nascondendosi nelle altre sempre più nel fondo dell’acqua, già trasparenti ma sempre più velate dalla crescente densità del mezzo.

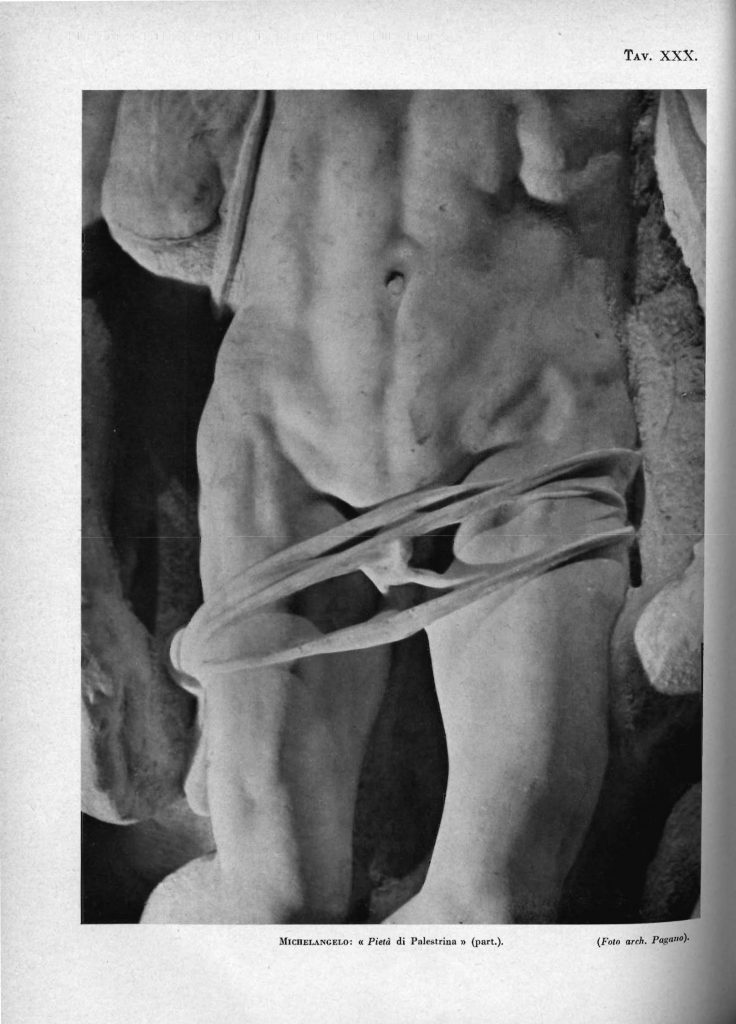

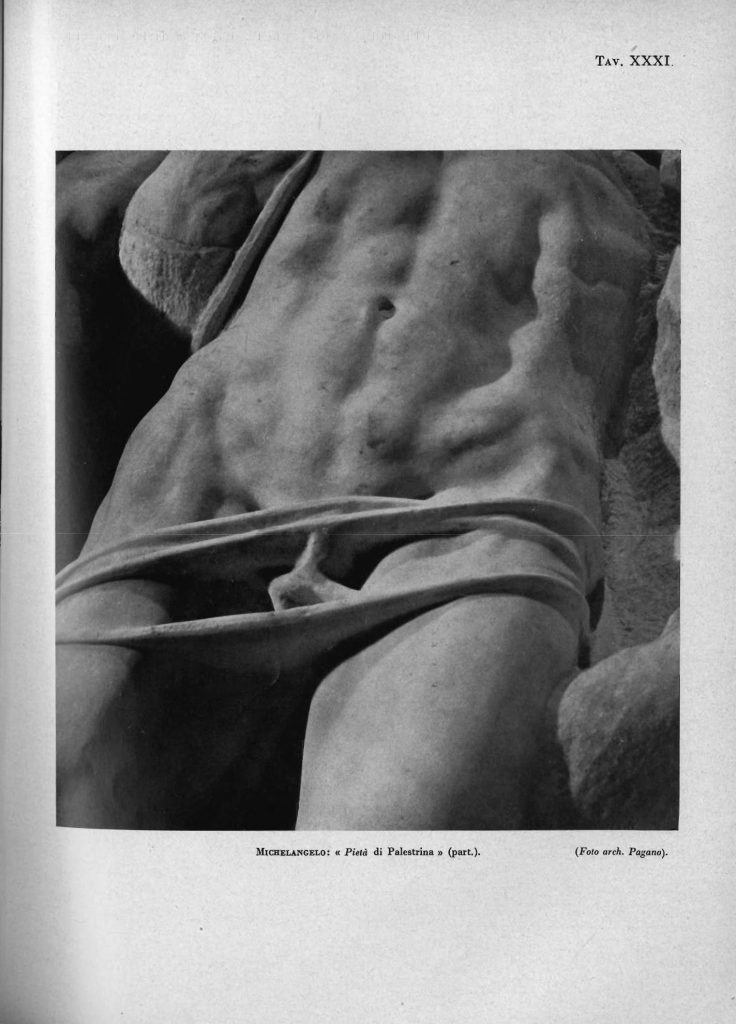

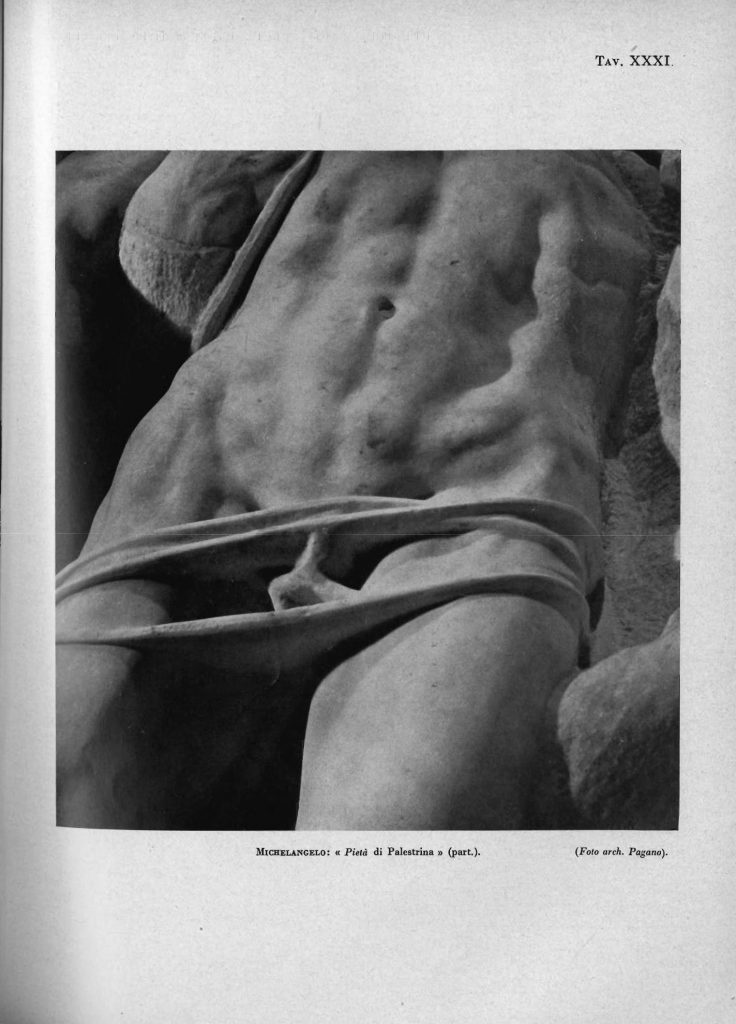

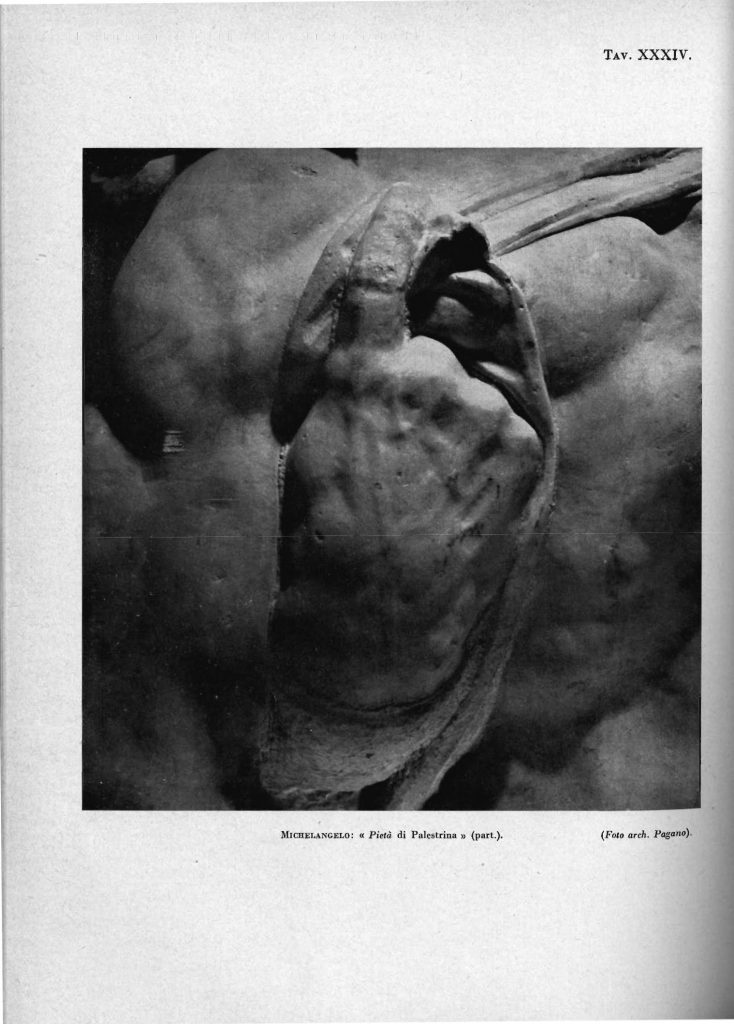

Ed ecco nella Pietà di Palestrina imporsi subito una «veduta principale»: è quella di fronte, dinanzi al Cristo. Rigorosamente lo scultore l’ha seguita, non allontanandosene che di un passo per vedere un po’ di fianco la propria opera, dove i piedi del Cristo s’internano, velati ancora di marmo, e dove il manto della Madonna è segnato in basso con una curva sola, in una piega così sommaria da dirla donatellesca. Emergono le parti rilevate, già in tutto scoperte; e nella modellazione delle ginocchia, dei femori, del torso del Redentore sembra lo scultore aver raggiunto tutto il proprio scopo, nè volere procedere oltre. Non hanno, è vero, quelle parti la superfice così tersa e ferma come altri marmi di Michelangelo; ma è noto come egli abbia lasciato ai suoi scolari di levigare o il Cristo della Minerva o le più rifinite tra le statue delle tombe medicee: nè qui si potrebbe desiderare maggior finitezza che non fosse in tutto esteriore.

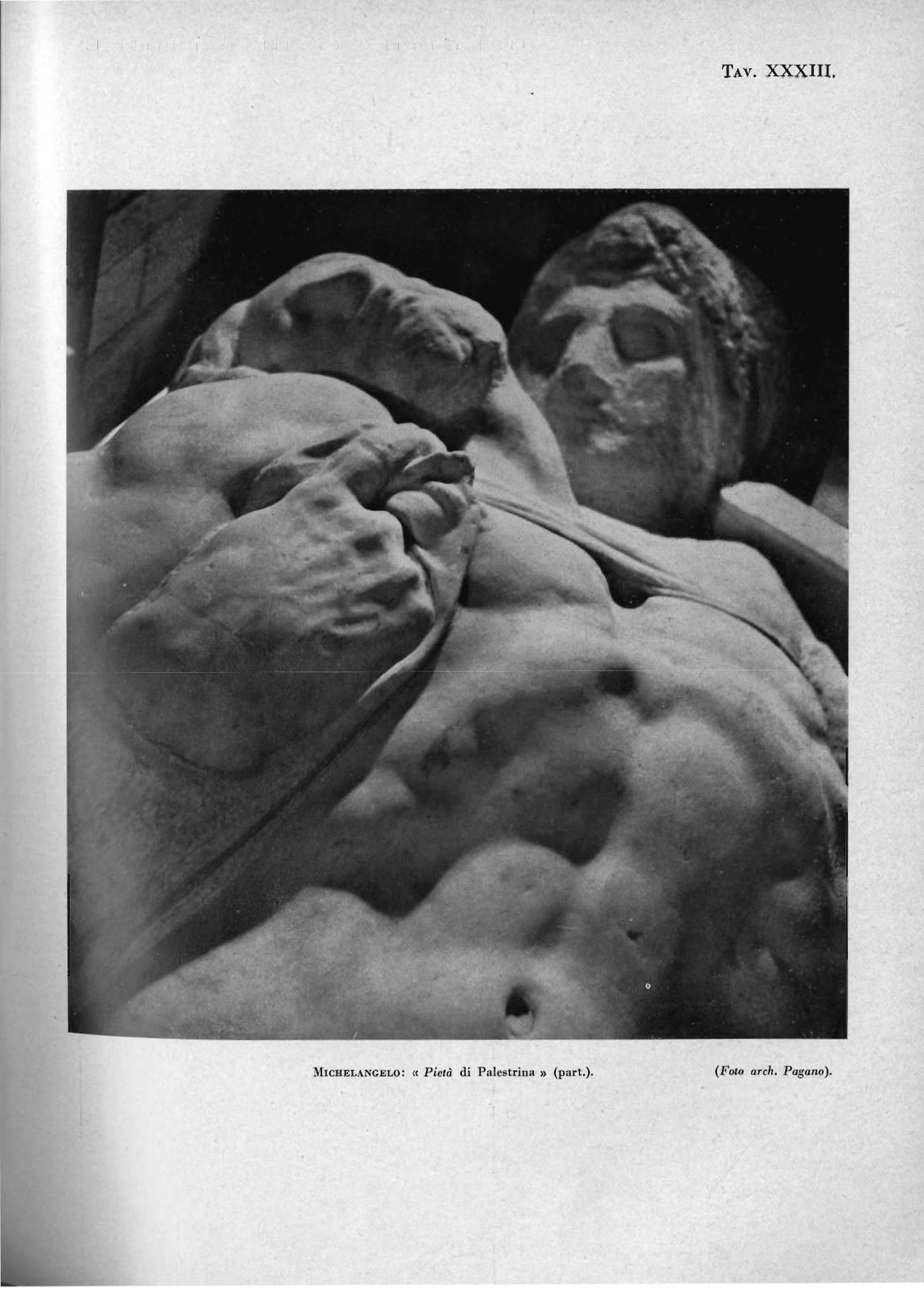

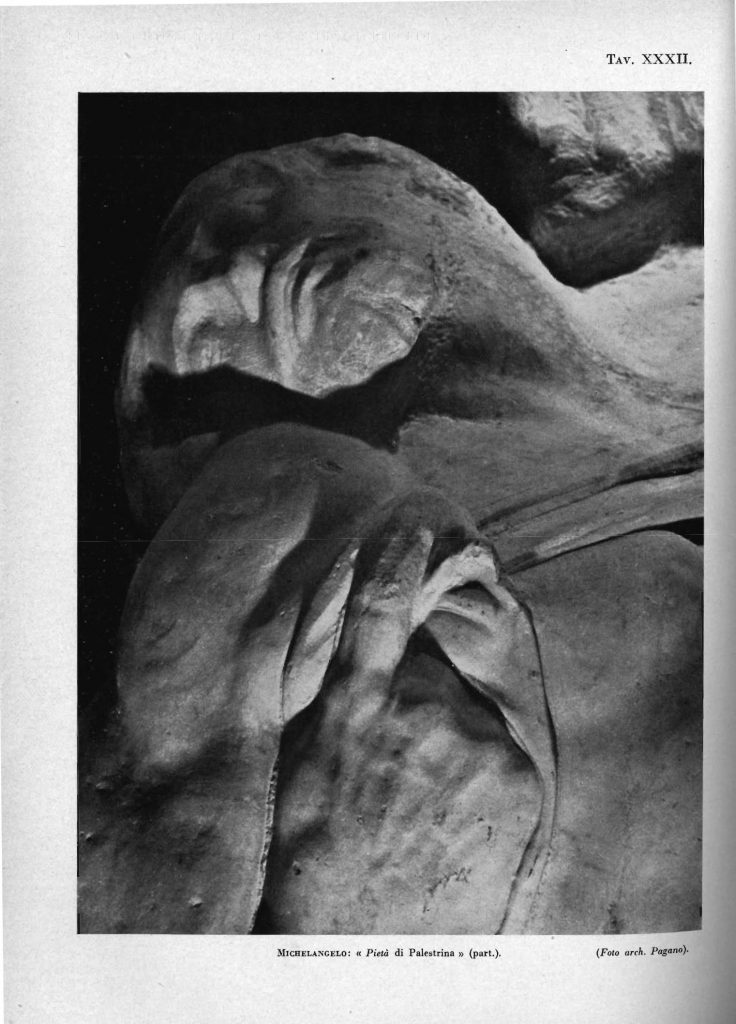

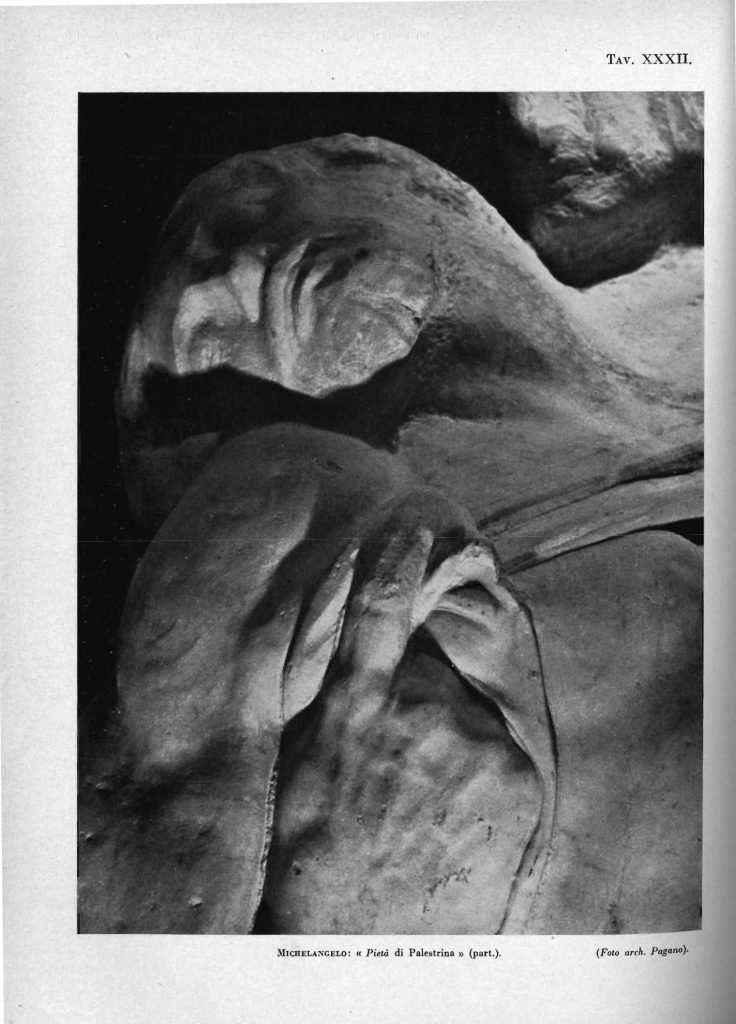

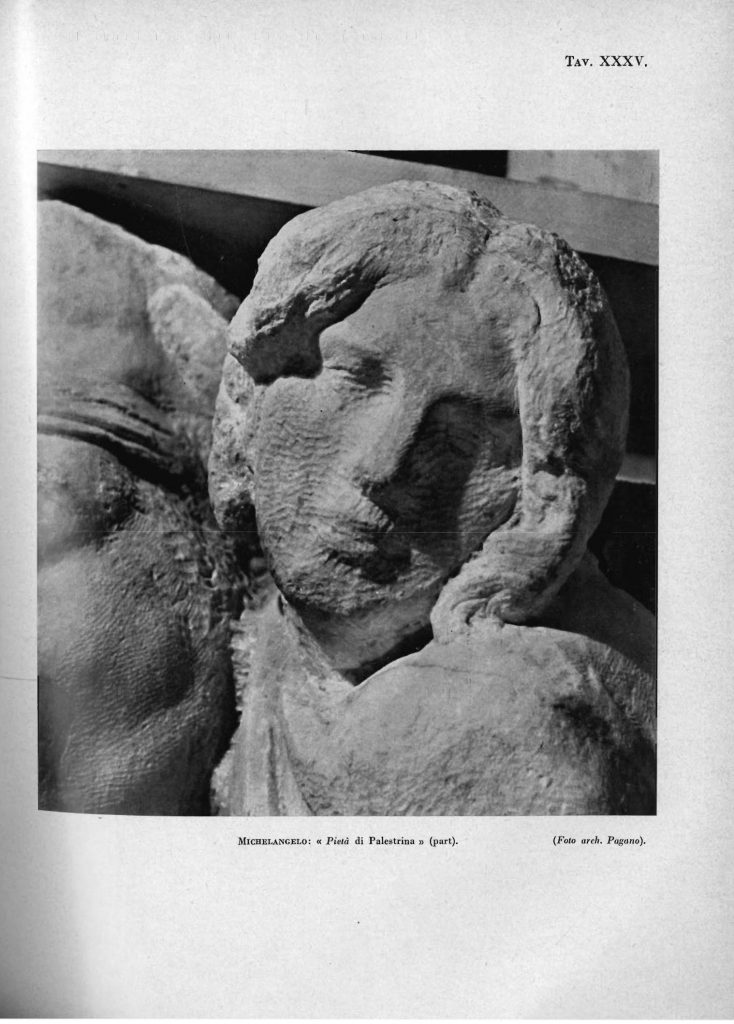

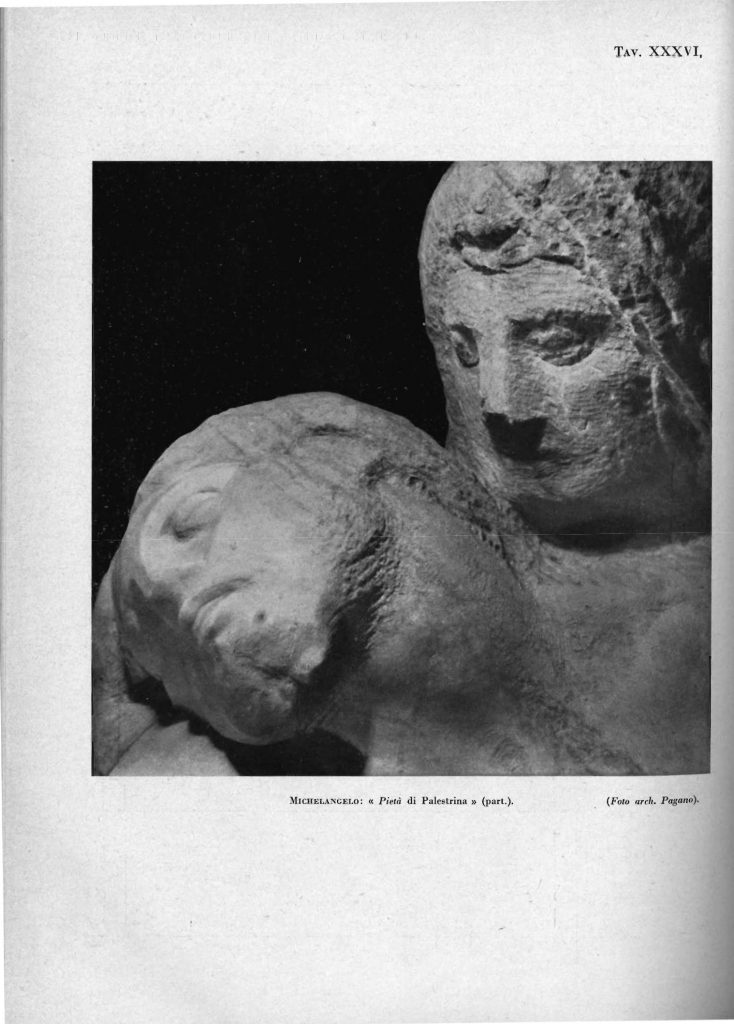

Nelle altre parti della Pietà le forme sono di più in più ancor velate di materia, dal braccio destro del Cristo sino al volto della Madonna, sbozzato appena nel marmo in masse larghe e in pochi tratti cui il variar della luce or dà or toglie apparenze diverse. Nel volto della Madonna, il potere di vaghe suggestioni a cui certo non si può negare un valore – trascende quello di esprimere plasticamente un’emozione, e pur questa già sembra prendere figura dal profondo ancora oscuro; dove il marmo ancora ingombra le forme ma queste già si mostrano più definite, maggiore è la loro forza espressiva come nella mano della Madonna – e nell’atto di liberarsi dal marmo sembra ingigantirsi.

Siamo, mediante la forma che gli è propria, nel mondo spirituale di Michelangelo, esaltazione dello sforzo e dell’eroismo, magnificarsi dell’energia compressa, dell’animo premuto dal dolore. Se di Michelangelo è il procedere nella modellazione, altri avrebbe pur potuto apprenderlo o imitarlo da lui secondo i precetti del Cellini se pur non con tale effetto e con così espressiva gradazione ; ma proprio a lui, e suo soltanto, è il mondo spirituale ch’egli ci schiude in questa Pietà, coi mezzi e nei modi della sua arte.

Preparazione lontana ma necessaria anche a questo suo capolavoro il possesso assoluto della struttura anatomica umana, dallo scheletro all’ultimo tegumento, quale a lui fu proprio: la conoscenza cioè delle forme umane comuni presso la quale per lui subito interviene, anche nei suoi disegni più correnti, l’arte che supera le apparenze contingenti e dal cadavere o dal modello trae forme degne di eroi.

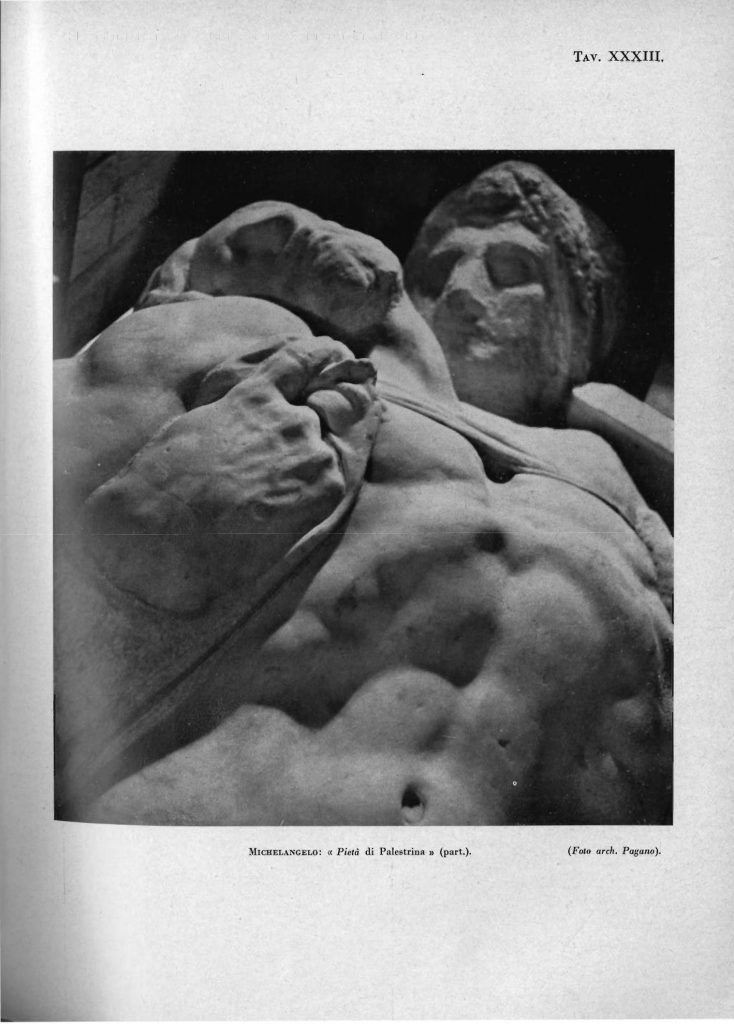

A osservare in questa Pietà la struttura e l’esteriore modellato del torace, dei femori e delle ginocchia del Cristo, pur senza guardare il potere emotivo delle loro forme, così forti e così fiaccate, non si trova nell’opera di Michelangelo altro che le superi: vi si trova, invece, quanto le prepara o le accompagna, dalla Pietà di S. Maria del Fiore – il cui marmo in parte fu levigato dal discepolo Tiberio Calcagni – a disegni di Windsor, del Louvre e di Casa Buonarroti, per ricordarne qualcuno dei molti da portare a confronto.2 Chi poi consideri nel David del Bernini, alla Galleria Borghese, le giunture e i tendini delle gambe potrà ben riconoscervi lo studio di Michelangelo e degli antichi ma vedervi la differenza tra il senso più superficiale del giovane scultore, che ad altro si volgeva, e la ricostruzione a fondo delle membra umane, per eroizzarle, propria di Michelangelo.

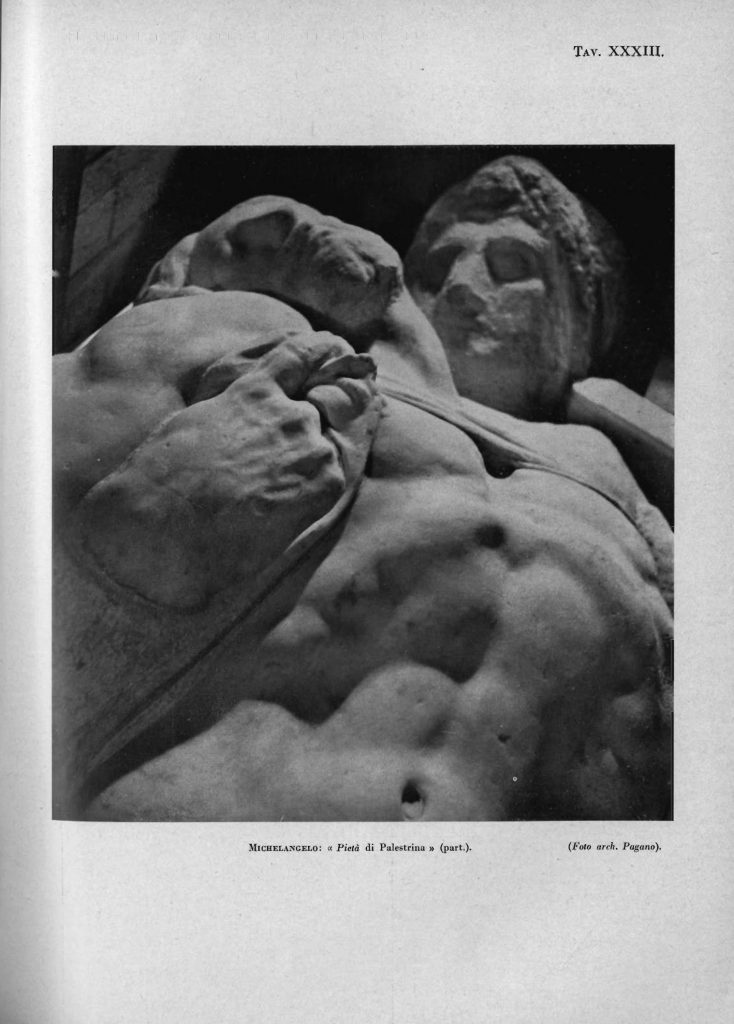

Consueto a Michelangelo è il principio che regge la composizione della Pietà di Palestrina: per certo non soltanto suo, e seguito anche da altri, accanto a lui e dopo, ma non con tale risultato. Le tre figure stanno in un serrato «contrapposto» di atteggiamenti; e contrapposizione di moti è nelle membra di ognuna di esse: nella figura giovanile – per certo la Maddalena -, in sè raccolta; nel corpo del Cristo, dai legamenti disfatti. Ma dal contrapposto nasce una compiuta armonia come già nel gigante S. Matteo o nel gruppo del tondo per Agnolo Doni, agli Uffizi; dal contrasto tormentoso dei movimenti sorge una misteriosa dolcezza. Il principio di composizione che ad altri fu norma retorica qui muove spontaneamente dall’animo; è uno strumento alla emozione: è arte.

Or tutto converge a esprimere l’emozione che domina l’artista e che immediatamente è visibile in questa forma che ad essa sola vuol servire non già a vana scienza anatomica o a principi preconcetti. Atletico è il corpo del Cristo ma l’impronta che in esso ha lasciato la vita nello sviluppo fisico delle membra possenti vi rende più forti i segni della lotta sostenuta, dell’angoscia sofferta, dell’abbandono nella morte. Sembrano slegarsi le vertebre al peso del capo riverso; sciogliersi dal bacino i femori, che già s’incavano nei muscoli rilassati; gli arti non hanno più che il loro peso morto: ma ogni tratto è idealmente trasfigurato e dall’immagine di morte si eleva nel sacrificio quella dell’Uomo dio.

Enorme è in vista il mortale peso del Redentore. Nè, certo, esso è sostenuto dalla figura a fianco che sembra accompagnarlo appena stringendosi al sacro corpo con tutta la persona in atto così raccolto da rammentare la Vergine che nel Giudizio si accosta al Cristo giudice. Nè altro sostegno ha il grave corpo del Redentore: lo regge tutto la Madre. Sembra ella rannicchiarsi in sè per raccogliere tutte le forze al grande peso mentre pur cerca di rimirare in volto il figlio. La massa delle sue vesti esprime quasi in modo indistinto quello sforzo, ma dall’indistinto esce forte la destra di Lei, e il marmo che ancora la vela, e non ne nasconde il fremito nervoso, la ingigantisce come un’idea che or domini ogni altro senso: sopporta il sacrificio del Redentore la volontà eroica della Madre che nel volto non prende ancor aspetto certo, o a tratti sembra cedere al pianto, ma è ferma e tremante come quella mano.

Alti e diversi affetti muovono a noi dalle tre figure della Pietà, ma son raggruppati in una sola emozione che esalta l’eroismo e il dolore. Sono essi uniti con tale gradazione tra loro che si potrebbe misurare per il diverso punto cui Michelangelo s’inoltrò a cercarli or più or meno profondamente nel marmo; sono voci che si accordano pienamente insieme, quale più alta quale più grave. Per vero, tra le molte ragioni supposte a spiegare perché lo scultore abbia lasciate incompiute tante sue opere, fin dal primo altorilievo della Lotta dei Centauri, anche questa potrebbe qui invocarsi: che nel tutto dell’opera egli volesse graduare le diverse parti financo nel lavoro del marmo.

Ma più compiuta armonia è composta in modo che sembrerebbe astrarre anche dall’espressione degli effetti, s’esso stesso non imprimesse in questi il suo tono: ed è l’armonia più alta, elementare ed eterna, che tocca pur gli animi ad altro indifferenti. Si compone il gruppo in un complesso di forme – masse e linee – che ha un ritmo mosso ma profondamente grave e dolce insieme: la scultura si muta in pura armonia di parti di cesure e di cadenze, eloquente e pur vaga come in suoni musicali: e la piena degli affetti si acqueta in quella: sorge dolcezza anche dal dolore. Questo è, portato a tal rado, nella Pietà di Palestrina il segno più alto di Michelangelo: così egli nei Prigioni e nei Giganti per la tomba di Giulio II, e nelle statue delle tombe medicee, nel ritmo dei tormentati atti placò il dolore.

Sempre, fin dalla giovinezza, nell’animo di Michelangelo erano stati gli affetti da cui ebbe ispirazione per questa Pietà, per quella di Firenze o per l’altra poi guasta da cui Cominciò a trarre la «Pietà di casa Rondanini», e prima d’ogni altra per la Pietà di S. Pietro. Ma il loro tono si era andato cambiando cogli anni, divenendo sempre più profondo e più grave, da ultimo appassionatamente alto. Nascevano quegli affetti in Michelangelo dal suo senso religioso in cui alla fede cristiana nella redenzione sempre più si univa la co-scienza del dolore umano e dell’ineluttabile destino alla colpa e alla morte: e se nei versi di lui non hanno trovato che accenti interrotti e gridi, alti è vero e prorompenti, in queste sue opere si esprimono compiutamente.

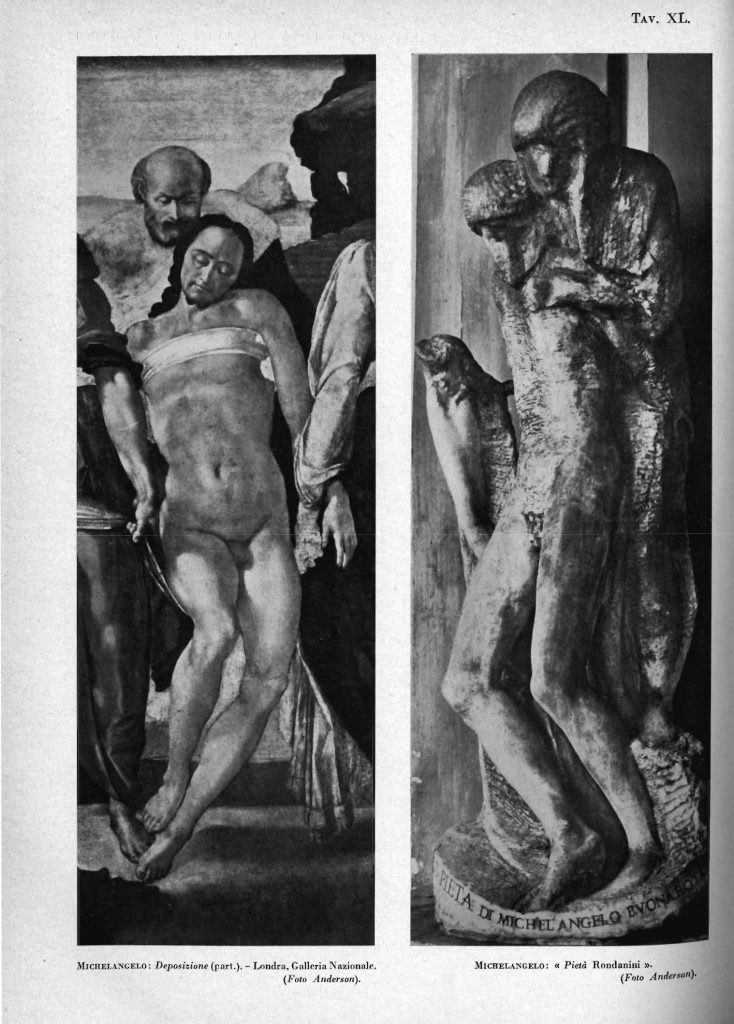

Nella prima Pietà, della basilica vaticana, sono immersi nella serena aura classica che allora ispirava il giovane scultore del Cupido e del Bacco; nè molto crescono di ardore nella Pietà, o Deposizione (ora a Londra), che almeno in gran parte fu dipinta da Michelangelo al tempo dei primi affreschi della volta della Cappella Sistina, se pur già alla mente dell’artista apparisse qualche motivo per la figura del Redentore ch’egli poi richiamò con mutato tono nella Pietà di Palestrina. Ma a questa è immediatamente vicina, di spirito e di forma, la grande Pietà di S. Maria del Fiore: il «contrapposto» vi è portato alla stessa attività nel ritmo del gruppo; gli affetti vi hanno ugual forza se pure nella Pietà di Palestrina sia altrimenti drammatico l’atto del Cristo che cade da atleta e non s’abbandona così dolcemente; nè differente è l’emozione in noi se pure nella Pietà di Firenze grandeggi la figura di Nicodemo che distintamente prende i lineamenti di Michelangelo stesso, e invece nella Pietà di Palestrina sia quasi indistinta, ma quanto grande, la figura della Madre. Nel marmo Rondanini, in cui sono confuse due diverse immagini di Pietà, il gruppo primitivo riprendeva in altro modo- a contemplare l’inerte corpo del Redentore, con le gambe strascicate insieme da un lato, come nella Pietà di Palestrina ; e come in questa, ma in un piano più alto, la Madonna sorreggeva a tergo il figlio. E ancora su questo tema Michelangelo insistette quando nello stesso marmo ch’egli aveva da tempo tralasciato, volle ricavare un’altra minore Pietà, quel-la a cui lavorò negli ultimi giorni di sua vita lasciandovi il segno della sua passio-ne che ricercava un’ immagine ancor più commossa di dolore. il gruppo di S. Maria del Fiore era stato improntato e condotto innanzi da Michelangelo forse tra il 1547 e il 1555; nè dallo stesso periodo si può allontanare di molto la Pietà di Palestrina sebbene nel Cristo della Deposizione, certo assai più primitiva, si osservino somiglianze di atteggiamento.

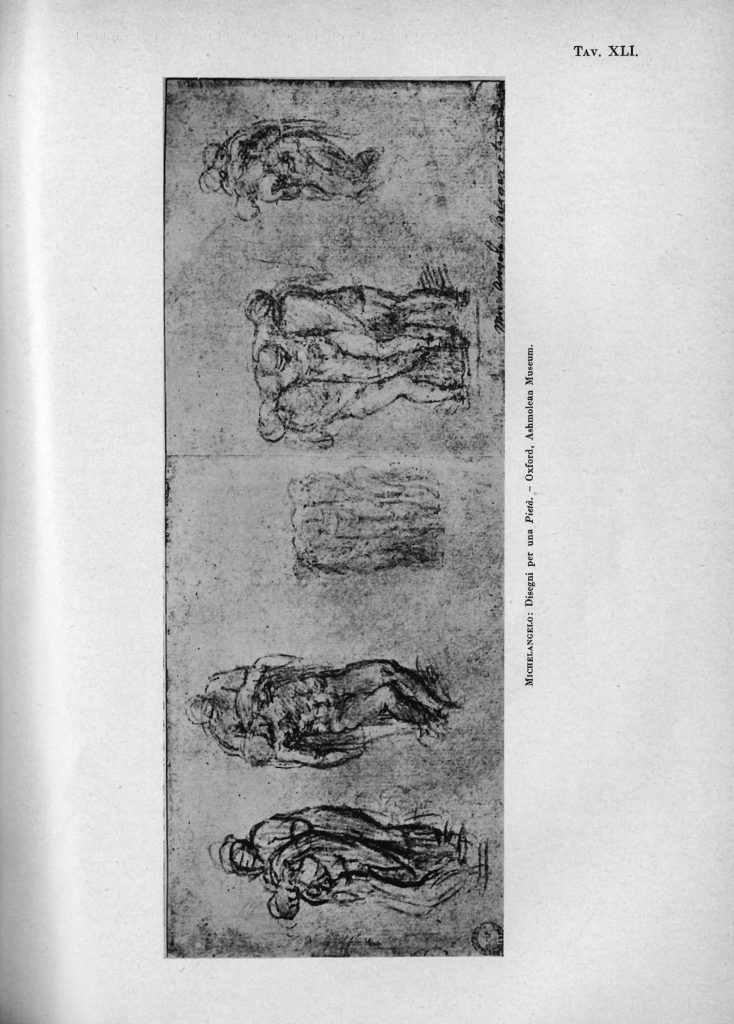

Fu solito Michelangelo, come uno scultore greco, insistere in certi motivi, riprenderli e svilupparli: e nella presumibile cronologia delle sue opere più che le somiglianze dei motivi valgono gli sviluppi ch’essi abbiano; nè perciò qualche raffronto con la Deposizione, e nemmeno quello col S. Matteo (Firenze, Accademia), in cui il «contrapposto» è già condotto a così alto segno, vale a riportare lontano dalla Pietà di Firenze quella di Palestrina. Tra i disegni di Michelangelo, dopo che tanti ne distrusse egli stesso, ve n’è pur qualcuno che ha lontani rapporti con la Pietà di Palestrina benchè non destinato a prepararla, come gli studi già ricordati per un Cristo morto in Casa Buonarroti e nel Museo del Louvre. Ma in un foglio di Oxford (Ashmolean Museum: n. 70, Beren. 1572) le relazioni con la Pietà di Palestrina e con quella Rondanini si fanno strettissime: già nella mente di Michelangelo è il concetto di esaltare nel dolore la Vergine onde trovi

forza a sostenere da sola il sacro corpo; e se due sole sono le figure, e la Madonna sta in un piano più alto del Cristo, l’atto del Redentore, nel secondo disegno di quel foglio, è quanto mai simile a quello della Pietà di Palestrina. Sembrano essere questi disegni, attribuiti anche al 1540 all’incirca, di tempo alquanto più tardo, come i disegni a tergo dello stesso foglio con studi per il cartone dell’Orazione nell’Orto.3

Che Michelangelo abbia tanto meditato e amato il tema della Pietà non meraviglia : era questo un soggetto dei più appropriati al suo temperamento (lo immaginò ancora in altre nuove forme, come mostra la Pietà di Sebastiano del Piombo, a Viterbo); era uno dei temi più cari all’arte fiorentina, dal Trecento a tutto il Rinascimento. Il quale non offuscò il senso religioso anzi lo rinvigorì di nuova umanità. Pure, anche in questo aspetto, per noi così aperto, l’arte di Michelangelo e il suo animo hanno dato occasione a divaganti interpretazioni: nell’insistente immagine della Pietà sarebbe da vedere il segno di un orientarsi dell’artista verso il protestantesimo che proclamava la giustificazione con il fervore della sola fede; nella prima Pietà, della basilica vaticana, la composizione arieggerebbe i «Vesperbilder», le Pietà teutoniche, col Cristo irrigidito in grembo alla Vergine; nella Pietà Rondanini la indifferenza ad ogni limite esterno pur di riuscire a un’espressione più intensa avrebbe affinità coi modi d’Oltralpe.4

Ed è, invece, nell’animo e nella forma delle Pietà di Michelangelo, tra cui la «Pietà di Palestrina» grandeggia per forza di sentimento e di espressione, come in ogni altra opera del maestro, il segno più alto della civiltà italiana dove religione è esaltazione di umanità, il dolore è fonte di eroismo, e al di sopra di ogni fato l’arte liberatrice compone le sue divine armonie.

PIETRO TOESCA

Note

1) Sulla storia di questa Pietà sono state finora in-fruttuose le ricerche nell’archivio dei Barberini (Roma, Biblioteca Vaticana). Vi è da sospettare che il gruppo fosse già in possesso dei Colonna. Come opera di Michelangelo esso fu segnalato da F. Gori (Archivio storico della città e provincia di Roma, Roma, 1875, pag. 5 e segg.) e specialmente da A. Grenier (Gazette des Beaux-Arts. 1907, XXXVII, pag. 177 e segg.). Tale attribuzione, contestata (la E. Steinmann e da E. Popp, fu debolmente messa in dubbio da H. Thode, venne accolta in parte dal Berenson e pienamente dal Toesca e da A. Venturi. Potrebbe anche darsi che il gruppo di Palestrina fosse appunto quello ricordato nel Trattato della pittura, e scultura, uso et abuso loro, composto da un theologo e da un pittore (Roma, 1652, pag. 210: «fu trovato seppellito in una stanza a terreno, et hora si vede pubblicamente in Roma»). Codesto gruppo si può meno facilmente identificare con la Pietà Rondanini, già inventariata alla morte di Michelangelo; e ch’esso fosse «trovato seppellito» potrebbe spiegarsi per essersi rovesciato a terra sul davanti, essendo in equilibrio del tutto instabile, come si vedrà. Pietro da Cortona, che collaborò in quel Trattato, potrebbe aver consigliati i Barberini ad acquistare la Pietà, trasportata in seguito a Palestrina nella chiesa di S. Rosalia, che fu compiuta nel 1677. Ma per ora queste non sono che congetture.

2) K. Frey, Die Handzeichunungen Michelangiolos B., tavv. 15, 19, 204.

3) Su questi disegni, e in genere sulle Pietà di Michelangelo: B. Berenson, The Drawing s of the florentine Painters. Chicago 1938, I, pag. 234-236

4) Vedi: K. Tolnay, Michelangelo’s Rondanini Pietà, in The Burlington Magazine, 1934, LXV, pag. segg.; F. Baumgart, Die «Pietà» Rondanini in Jahrbuch d. Preusz. Kunstsamml. 1935, pag. 50 segg.